天文与节令:古代节日的星空密码

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 14:47:27

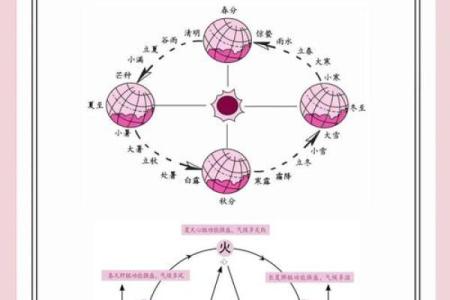

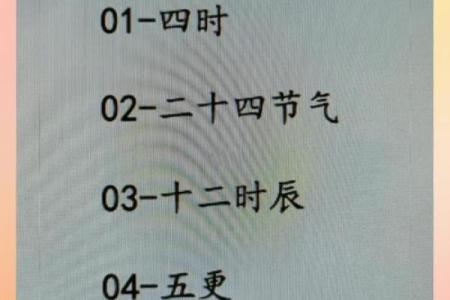

古代节日与天文的联系在中国传统文化中占有重要地位,节令不仅反映了农耕社会的季节变化,也深深植根于古人对星空的崇敬与解读。从农耕与天文的角度出发,古代节日往往与某一特定的天象、天体运动和季节性变化紧密相连。本文将探讨两个历史案例以及现代如何继承这一传统。

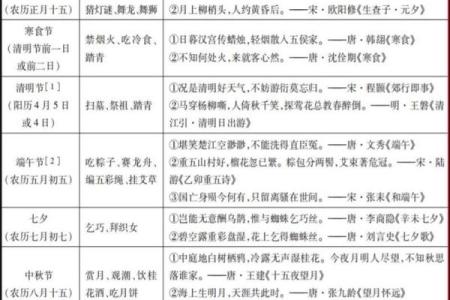

一、春节与天文的联系

春节作为中国最重要的节日,其历史渊源深刻。根据史书记载,春节的起源与农历新年的立春有关,立春通常发生在每年2月3日至5日之间。古人认为,这一时期太阳到达黄道的“春分点”,意味着春天的开始,万物复苏,适合播种。这一节气的确定不仅依赖于天文观察,还与农耕生产密切相关。立春之后,温暖的阳光开始驱散寒冷,农田进入新的耕种周期。

春节的习俗反映了古人对自然规律的顺应,迎接新的一年不仅是为了纪念过去,更是为了祈求来年的丰收。传统的春节活动,如放鞭炮、挂灯笼、吃饺子等,都与驱邪避灾、祈求好运和丰收息息相关。此外,春节期间家家户户祭祖、拜年,象征着家族的团结和延续,也是对先人智慧的继承与敬仰。

二、端午节的天文与节令密码

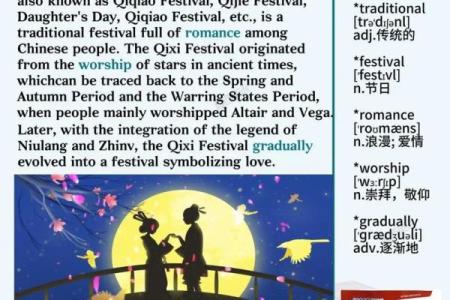

端午节,作为中国四大传统节日之一,原本是为了纪念屈原的忠诚与爱国精神。然则,端午节的庆祝活动与天文现象同样有着紧密的联系。端午节一般在农历五月初五,此时太阳逐渐接近夏至,阳光最为强烈,白昼时间最长。这一时期农作物生长加速,气候多变,疾病容易传播,古人便通过节令习俗来保健祈安。

端午节的传统活动,如赛龙舟、吃粽子、佩香囊等,都是与天文和自然节令息息相关。赛龙舟是古人用来祈求风调雨顺的一种方式,龙舟象征着水的力量与天象的呼应。吃粽子则是为了纪念屈原,粽子的包裹方式像是古人对自然的守护与祭祀。佩香囊则是借助香料的气味,驱邪消病,保护家人健康。

三、现代传承中的天文文化

随着社会的发展,现代节日的庆祝方式逐渐趋于简化,但天文与节令的内涵依旧深深扎根于民间。例如,春节期间的“守岁”习俗,尽管形式多样,但核心依旧是对新一年的期盼与对自然规律的敬畏。天文的变化,尤其是日月星辰的运行,仍然被人们作为日常生活和节令活动的重要指南。

此外,许多现代节日也开始恢复或创新天文文化的传承。例如,某些地区会在春节期间通过天文观测活动,邀请人们观察星座,了解天体运动,从而加深对传统文化的理解与传承。在这一过程中,古老的天文知识与现代科学相结合,形成了新的节庆体验。这种跨越千年的文化传承,不仅保留了古代节令的智慧,也为现代社会提供了更多元的文化视角。

通过古代节日的天文密码,我们不仅能够感知古人如何与自然对话,还能在当代节庆中找到天文与文化的完美融合。这种传统与现代的结合,让我们在追寻星空的过程中,既传承了历史,也开创了未来。