习俗节:探秘传统节日背后的故事与习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-23 08:54:02

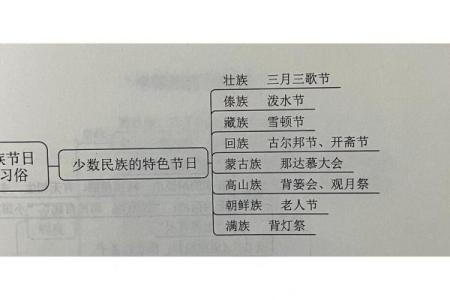

传统节日承载着丰富的文化内涵,它们不仅反映了一个民族的历史和文化背景,还与自然界的规律息息相关。许多节日的起源与农业生产、天文现象紧密相连,传统习俗也因此承载着人们对自然的敬畏与对美好生活的期盼。本文将通过两个历史案例和一个现代传承,探寻传统节日的起源与习俗。

农耕文明与传统节日的渊源

中国传统节日的起源往往与农业生产密不可分。古代农耕社会的节令与季节变化对人们的生活影响深远,因此许多节日与农时紧密相关。春耕、秋收等农业活动直接决定了人们的节庆安排与活动内容。

例如,春节作为中国最为重要的传统节日之一,其起源可追溯到农耕社会的“岁时祭”,这是古人对自然界变化的敬畏。春节的庆祝活动通常从腊月二十三开始,到正月十五元宵节结束,期间家家户户忙于扫尘、贴春联、祭祖等习俗,这些活动象征着除旧布新、迎接新的一年的开始。在农业社会中,春节标志着冬季农闲的结束和春季农耕的到来。通过祭祖、祈福等活动,人们表达对自然和祖先的感恩,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

天文现象与节日的联系

传统节日不仅与农耕紧密相连,天文现象也深刻影响了节日的设定和习俗。例如,中秋节的起源与天文现象中的“月亮”息息相关。中秋节最早起源于祭月活动,古人认为月亮是象征丰收与团圆的神灵,因此每年农历八月十五,月亮最圆最亮,人们便举行祭月活动,以此表达对月亮的敬仰和对家庭团圆的向往。

在古代,《周礼》一书便提到过与天文相关的节庆安排,其中明确规定了不同季节的祭祀活动。中秋节的习俗,如赏月、吃月饼、团圆宴席等,都有着强烈的天文和农业色彩。月亮的圆缺象征着农业丰歉,团圆也象征着家人和睦。历史上的诗词如苏轼的《水调歌头·明月几时有》更是深刻地表现了中秋节人与月亮之间的情感联系。

现代传承中的节日习俗

尽管现代社会已经发生了巨大的变化,许多传统节日的习俗依然得到了传承。以端午节为例,尽管如今的人们不再依赖赛龙舟来进行水上作业,端午节的传统习俗依然鲜活。端午节最初起源于纪念屈原的活动,后来又与驱邪避疫的民间信仰结合。传统的端午节习俗,如包粽子、赛龙舟、挂艾草等,不仅仅是纪念屈原,更有着保健祈安、驱除病邪的意味。

在现代社会,端午节依然保持着浓厚的节日氛围。人们在这个时节依旧会包粽子,家庭团聚,吃粽子、饮雄黄酒,寓意着驱邪避疫。同时,赛龙舟的活动也成了许多城市的文化盛事,吸引了成千上万的游客和参与者。即便是现代人,虽然不再过度依赖传统的农业生产节令,但这些节日却通过各种形式承载着人们对自然的尊重与对家庭的珍视,体现了节日文化的持久生命力。

通过这三个例子,我们可以看到,无论是农耕社会中的节令变化,还是与天文相关的传统活动,节日习俗都深刻反映了古人对自然的理解与敬畏。而现代的节日传承,则通过不断的文化创新和社会发展,延续着传统的精髓,使这些传统习俗在现代社会中依旧焕发着生命力。