深入了解中国节日中的天文与农业密码

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-12 11:27:02

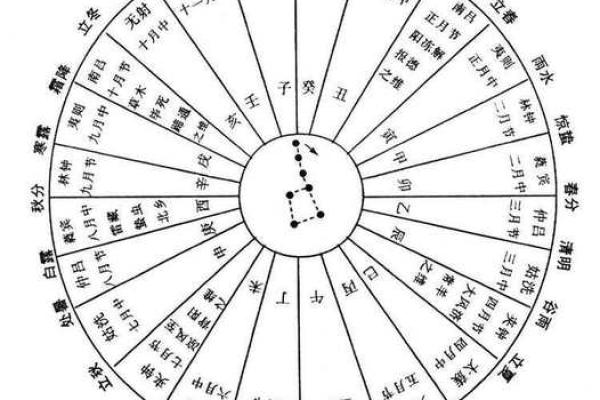

中国的传统节日,不仅承载着深厚的文化底蕴,还与天文与农业息息相关。自古以来,农耕文化和天文观察在中国节日中扮演了重要角色,节日的形成和习俗的演变往往都能追溯到这些自然规律。通过节令和天文现象的巧妙结合,中国的古人将天象变化与农业活动相联系,形成了独特的节庆传统。

春节:冬至过后,农事重启

春节作为中国最重要的传统节日,源远流长,背后隐含着农耕社会的智慧。春节的日期每年不同,但始终与农历的新春和冬至密切相关。农历的冬至是太阳直射南回归线的日子,意味着白天开始逐渐变长。古人认为冬至过后,天地间的阴气逐渐减弱,阳气开始上升,是一年的“阳生”之始。此时,气候逐渐变暖,正是农田休整和新的耕作季节的起点。

春节的很多习俗都与农业生产周期密切相关。例如,除夕的团圆饭象征着一年一度的收获和家族的繁荣,而“吃年夜饭”也意味着对来年的期待。很多家庭会准备丰盛的食物,寓意着丰收和富足。而春节期间放鞭炮、舞龙舞狮等活动,则是驱逐邪气、祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

端午节:天文与农事的交织

端午节的起源则与天文和农业的关系更加直接。每年端午节的日期是农历五月初五,这一时间点正处于小满节气后,气温升高,湿气加重,是传统农业生产中的关键时刻。此时,稻谷等农作物进入生长旺季,农民常常忙于田间管理。而天文学上的重要性在于,端午节与天上的星象也有密切的联系。古人认为,这一时期是太阳和星辰的角度与农业生产周期相吻合的重要时机。

端午节的习俗中,吃粽子和赛龙舟便体现了这一节日与农业、天文的密切联系。粽子的形状和包裹方式象征着对丰收的期望,而赛龙舟则是为了纪念屈原的忠诚与智慧,同时也与古人对水利和农业灌溉的依赖密切相关。端午节期间,很多地区也会举办祭龙和祈雨活动,这种习俗直接与农耕社会的气候变化和农业灌溉紧密相连。

天文与农业的智慧继续流传

随着时代的变迁,现代社会的节日庆祝方式发生了很大的变化,但天文和农业智慧的传承依然在一些节日活动中得到保留。以春节为例,虽然现今的庆祝活动更加多元化,但农历的计算依然在节日的时间安排中占据主导地位。很多家庭在春节期间依然会遵循传统的习俗,如拜年、吃团圆饭等,这些活动在今天依然保持着对丰收和家族团聚的美好寄托。

同时,现代人对节气的认知逐渐加强,许多传统节日的农业和天文背景也被现代人重新解读。在一些乡村地区,传统的农事活动如播种、收割等仍然依据天文周期进行,尤其是在节气的安排上,农民会根据气候变化来调整生产节奏。而城市中,越来越多的人开始关注农历节日背后的天文和农业意义,节庆期间的文化活动也逐渐融入了这些传统智慧的元素。

无论是历史上,还是当代社会,中国节日中天文与农业的密码依然深深烙印在每一个节令的细节之中。从农耕到天文,从祭祀到庆典,这些节日不仅是人们的文化表达,也是与自然和谐共生的智慧结晶。