七夕节的浪漫传说与古代星象学的结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-14 05:18:02

七夕节,又称乞巧节、女儿节,是中国传统的情人节,象征着牛郎织女的爱情故事。这一天,成千上万的情侣和单身男女在这浪漫的节日里表达爱意,祈求美好的未来。七夕节的浪漫传说和古代星象学的结合,不仅揭示了这一节日的独特文化内涵,还让我们领略了中国古代天文、农耕与传统习俗的深厚渊源。

七夕节的起源:农耕与天文的交织

七夕节的起源可以追溯到古代农耕社会。在中国,农业是最基础的生产方式,星象在农业生产中的作用至关重要。牛郎织女的故事,便源于对天文现象的观察与人们对星空的崇拜。每年农历七月初七,天上织女星与牛郎星相对而立,恰似传说中牛郎与织女在银河两岸遥望相思的场景。

这一天,天文现象与农耕活动紧密相关。在古代,人们通过观察天上的星象变化来决定农业活动的时机。七夕节正是这一自然周期中的重要节点,标志着夏季的结束与秋季的到来。因此,七夕节不仅是对牛郎织女爱情的纪念,更是农耕文化的一部分,是古代人对星辰变化与天文知识的生动体现。

历史案例:汉代与宋代的七夕节

在汉代,七夕节与乞巧习俗开始深入人心。那时,七夕节是年轻女子祈求心灵手巧的日子,尤其是对织布和刺绣技艺的祈愿。汉代的《西京杂记》中有提到,七夕这天,女子们会在院子里摆设“乞巧”桌,摆上针线、布料和花果,向织女祈求获得巧手的技艺。这一习俗与牛郎织女的传说相结合,象征着织女手艺的传承和女性技艺的提高。

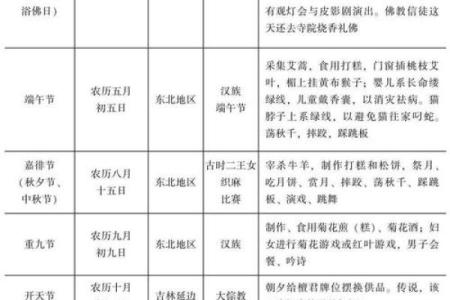

到了宋代,七夕节的庆祝活动愈加盛大,尤其是在民间,七夕已成为广泛流行的节日。宋代的《东京梦华录》描述了当时七夕节的热闹场面,姑娘们聚在一起,进行乞巧、玩游戏、举行灯会等庆祝活动。此时,七夕不仅是爱情的象征,也是艺术和手工艺的展示。通过这些活动,人们表达了对牛郎织女相会的美好祝愿,也折射出当时社会对爱情与技艺的双重推崇。

科技与浪漫的融合

进入现代,七夕节的传承虽受到了商业化的影响,但其核心的浪漫氛围依然得以保留。今天,七夕节不仅是情侣表达爱意的日子,也成为了社交平台和线上商家的营销时机。然而,与古代的乞巧传统不同,现代的七夕更多地与浪漫的爱情故事和情感交流相结合。

科技的进步使得七夕节的庆祝形式更加多样化。现在的情侣们不再局限于传统的祈巧活动,而是通过网络、社交媒体或通过虚拟现实的方式表达对爱人的祝福。尽管现代的七夕节更注重感官和物质层面的享受,但它依然延续了古老的天文和爱情文化的内涵。星空的传说与科技的结合,赋予七夕节更加丰富的内涵,现代人通过灯光秀、烟花、线上互动等形式,庆祝这一美好而浪漫的节日。

七夕节从古至今,历经了千百年的演变,既保留了星空中的浪漫情节,也融入了人们日常生活的各个方面。无论是古人通过天文观察与农耕生活的结合,还是现代人通过科技与浪漫的融合,七夕节始终是人们表达爱与美好愿望的重要时刻。