探寻节令变化中的节日仪式与文化传承

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-14 13:54:04

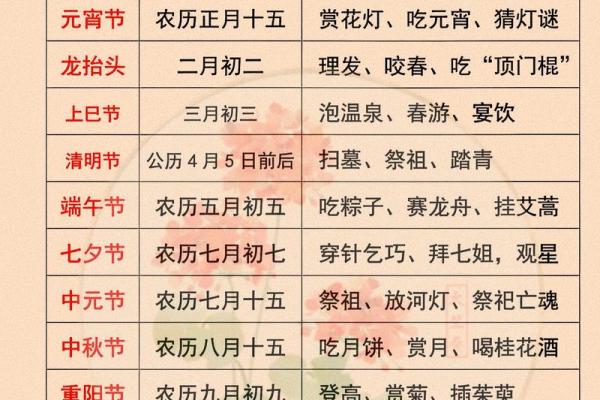

随着四季更替,节令的变化不仅是自然界的轮回,也承载了深厚的文化内涵。在这变化之中,节日仪式作为文化的载体,承接着古人的智慧与生活方式,不断传承至今。节令节日通常和农耕、天文等自然现象密切相关,体现了人类与自然的和谐共生。透过节令变化,我们能够窥见古代文明的智慧与今人对传统文化的传承。

冬至与农耕文化的关联

冬至作为二十四节气中的一个重要节气,历史上被视为一年中最短的一天,也代表着阴阳转换的时刻。冬至的形成与太阳运行的天文规律紧密相连,古人将此视为一年的转折点,寓意着阳气回升,万物复苏。这个节气的起源与农耕文化的节令安排紧密相连。古代农民往往依据天文变化来安排农业活动,冬至过后,便开始了新一轮的农事准备。

在冬至这一天,古人会举行祭天活动,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。传统习俗中,食物是节日的重要组成部分。冬至的食物习俗有着浓厚的地方特色,最为人知的是北方的饺子和南方的汤圆。饺子在北方寓意着驱寒避邪,而汤圆则象征着团圆和圆满。在古代,《周礼》中有对冬至祭天的记载,祭天仪式充满了农耕文化的象征意义,体现了人类对自然力的敬畏与依赖。

清明与天文与民俗的交织

清明节自古以来便是农耕社会中最为重要的节令之一,具有鲜明的天文背景和民俗意义。清明节源于古代“清明”这一节气,代表着春季的气候变化,草木复苏的时节。在天文上,清明节日是太阳到达黄经15度的时刻,象征着春天的进一步加强,气温回升,有利于农作物的生长。

与冬至不同,清明节的文化内涵更多是与祭祖和扫墓相关。在这一节日里,家家户户都会前往墓地扫墓,祭拜祖先,表达对逝者的怀念与敬意。传统的祭扫活动不仅是对祖先的追思,也是家庭团聚的时刻。现代社会中,清明节的扫墓活动依然被广泛传承,同时也融入了新的元素,如绿色环保的祭扫方式等。清明节是一个融天文、农耕与民俗文化为一体的节日,体现了人类与自然与祖先之间的深厚联系。

春节与家族与社区的文化纽带

春节是中国最为重要的传统节日之一,也是文化传承中的一个重要象征。它的起源可以追溯到上古时期,春节的日期依旧是依据农历来决定的。农历新年的到来标志着冬去春来,给新的一年带来新的希望。春节的各种习俗,如年夜饭、放鞭炮、舞龙舞狮等,都有着深刻的文化寓意和历史渊源。

如今,春节不仅是一个农耕社会的节日,它更是一个家庭团聚的时刻,成为了现代社会中的文化纽带。春节期间,人们通过拜年、给压岁钱等习俗,传递着对亲朋好友的祝福与关爱。在现代社会的传播下,春节的传统习俗已经走向世界,成为了全球华人共同庆祝的重要节日。

尽管现代社会节奏快速,生活方式发生了很大的变化,春节等传统节日的文化内涵依旧未曾改变。每年的春节,不仅是对历史和文化的回顾,也是对未来的期许。每一个节日背后,都是一代又一代人的智慧结晶,也是文化遗产得以延续的重要途径。