夏至节气:天文与养生的完美交汇点

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-14 18:09:02

夏至是二十四节气中的一个重要节点,它代表着太阳到达黄经90度的时刻,白昼最长,夜晚最短。自古以来,夏至不仅是天文上的重要标志,也与养生有着深刻的联系。在古代,夏至时节对农耕社会的意义重大,现代人则将其作为调节身体健康的良机。这个节气的独特魅力在于,它不仅是天文现象的体现,也与传统的生活习俗和养生之道紧密相连。

夏至与农耕的关系

夏至时节,气温开始升高,阳光直射地面,农作物的生长进入了关键时期。中国古代农耕文化中,夏至是春耕的成果显现和夏季作物生长的起点。此时,农民们要根据天象和地气的变化,调整耕作和灌溉方式,确保庄稼的生长能够得到适当的水分和养分。例如,《周礼》上有提到“夏至日,宜上报田畴,悉调风雨”,表达了夏至节气对农事安排的重要性。农耕社会的节令活动通常与天文现象密切相关,夏至的到来也标志着农业生产进入了一个高效的生长阶段。

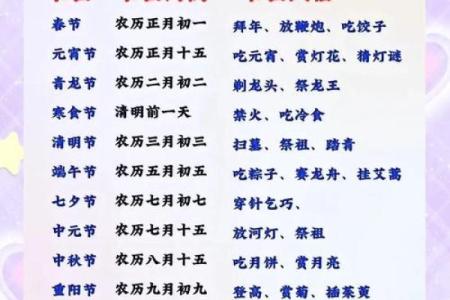

夏至的传统习俗:饮食与活动

在夏至时节,古人有着许多独特的习俗,最为人知的是“夏至吃饺子”。根据《日用本草》记载,饺子有“暖胃驱寒”的功效,夏至吃饺子能帮助调整人体的阳气,保持身体的平衡。此外,还有“夏至麦饭”的传统,象征着丰收和充实。

除了饮食习惯,夏至时节的各类民间活动也充满了活力。例如,传统的“夏至祭日”活动,是祭拜太阳神的仪式,旨在祈求五谷丰登,国泰民安。此外,夏至期间人们还会进行“游泳”或“划龙舟”的活动,这不仅是消暑的方式,也是与水相关的古老祭祀活动的一部分。古代人认为水能带来“清凉”与“避暑”,而龙舟竞渡则是民间对水神的崇拜和祭祀。

历史中的夏至案例:王羲之与王献之父子

历史上,夏至与养生有着密切的联系,不仅体现在饮食上,还涉及身体的调节。东晋书法家王羲之和他的儿子王献之都是典型的养生之道的践行者。王羲之在《兰亭序》中提到自己在夏至时节常常进行适量的书法练习,同时也通过保持规律的作息和饮食来调节身体。在他看来,夏至时节的高温天气容易让人体的气血失衡,适当的练字和保持心境平和有助于调养身心。

养生与调节生活的结合

到了现代,夏至依然是人们调整身体状态的重要时机。许多人通过注重饮食和运动来迎接夏至,借此改善身体的阳气流通和体内气血的循环。现代的中医养生专家提倡在夏至时节“早睡早起”,避免过度劳累。夏至过后,人体的阳气最旺盛,因此,适当的户外活动、锻炼以及避免空腹饮酒,都是现代养生的要点。

在饮食上,许多人会选择增加富含水分和清凉效果的食物,如西瓜、绿豆汤等,以帮助身体散热,防止中暑。很多健身爱好者在夏至时节也会注重调节锻炼强度,避免在高温下进行过度运动,保持身体健康。

夏至不仅是天文现象的象征,它更是古今中外养生之道的传承与实践。每一个与夏至相关的传统,都传递着对自然和生活的深刻理解,也让现代人更加重视天文与身体健康之间的微妙联系。