节气与天气的关系:秋风起,温差大

- 中华万年历网移动端

- 2025-11-14 23:27:02

秋风渐起,温差的变化使得人们的生活习惯和衣着搭配都发生了调整。这个季节的特点是白天和晚上的温差较大,天气逐渐从炎热转为凉爽,尤其在我国的传统节气中尤为突出。随着秋风的到来,人们的饮食和活动也会随之发生变化,古人对这一现象的认识与实践,深刻反映了农耕社会和天文知识对生活的影响。

农耕与天文的联系

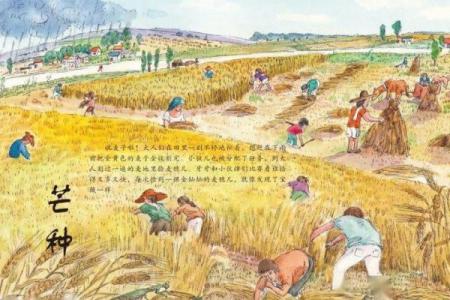

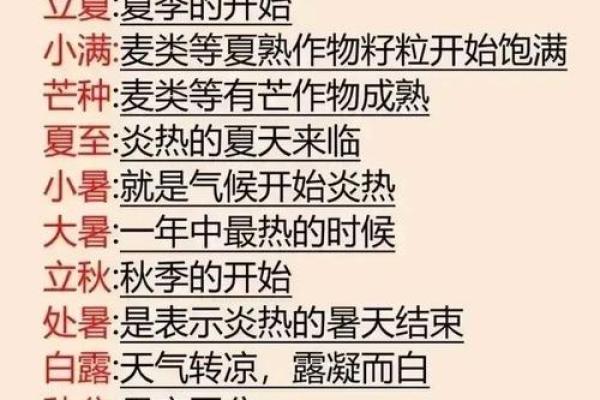

秋季的气候变化与古代农耕文化密切相关。自古以来,农民根据天文现象进行农业生产,秋风的到来标志着一年农作物的丰收季节。在中国传统的二十四节气中,秋天的“立秋”和“秋分”代表着气候的转折。从“立秋”开始,白天的热量开始逐渐消散,温差明显加大,夜晚变得更凉爽。这个变化不仅影响了作物的生长,还对人们的日常生活产生了影响。

古代农耕社会中,人们通过观察天象和气候变化来安排耕作与收获。而在古文献中,早期的《淮南子》便提到过“秋风起,白露至”的说法,反映了秋天昼夜温差的变化对农业周期的重要作用。秋风不仅带来了清新的空气,也意味着丰收的季节即将来临,农民们开始忙碌于收割和准备储藏粮食。

传统习俗:饮食与活动

随着气温的变化,秋风的到来影响了人们的饮食与活动安排。中国古人认为,秋季是养生的关键时期,适宜进补与调节。中医认为,秋季属于“燥”气,空气干燥且寒凉,容易伤津耗气。因此,传统的秋季饮食强调滋阴润肺,增加体内的水分和能量。

在秋季,人们常吃的食物包括南瓜、梨、苹果、葡萄等富含水分的水果,还有一些具有滋补作用的食品如红枣、桂圆、百合等。此外,秋天也是食欲最旺盛的时候,许多地方会举行传统的秋收祭祀活动,感谢大自然的恩赐。

秋季也是适宜户外活动的好时机。尽管温差大,白天气温适宜,晚上气温较低,很多人选择在傍晚时分到户外走走,享受凉爽的空气。古代人们常在秋天进行“秋游”或“登高”的活动,以祈求健康和好运。

历史案例:古代与现代的传承

在古代,温差大的秋天不仅是农事的忙碌时节,还是人们日常生活中不可忽视的时期。以唐代为例,唐朝诗人王维在《山居秋暝》中描写了秋天的温差和景色,诗中提到“空山新雨后,天气晚来秋”,表达了秋风带来的清新与温差之间的对比。这一诗句生动地展示了秋季的气候变化对人们日常生活的影响。

进入现代,随着气候变化和科技的发展,传统的秋季生活习惯依旧流传着。在城市中,人们依然根据温差的变化调整穿衣和活动安排。很多地方的秋季节庆活动仍然延续了古代的习俗,如秋季丰收节、登高活动等,以此传承传统文化和表达对自然的感恩。

现代社会虽然科技发达,但对季节变化的感知依然根植于人们的生活中,特别是在农村地区,秋天的温差变化依旧影响着人们的作息与生产活动。各地的秋季美食和传统习惯成为了人们享受丰收季节的重要方式,也与古代的风俗保持了紧密的联系。