月圆之夜,天文与节令交织的诗篇

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-05 19:00:02

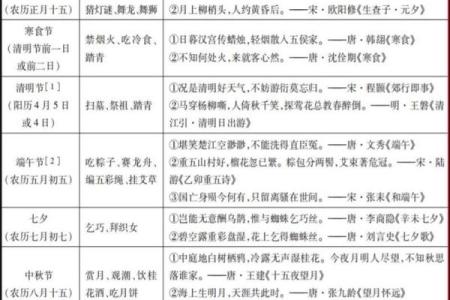

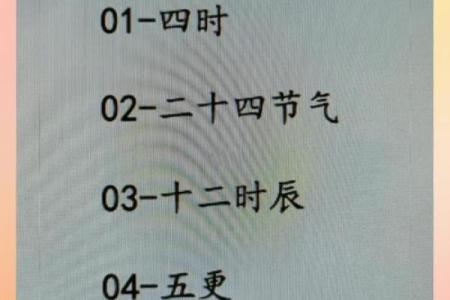

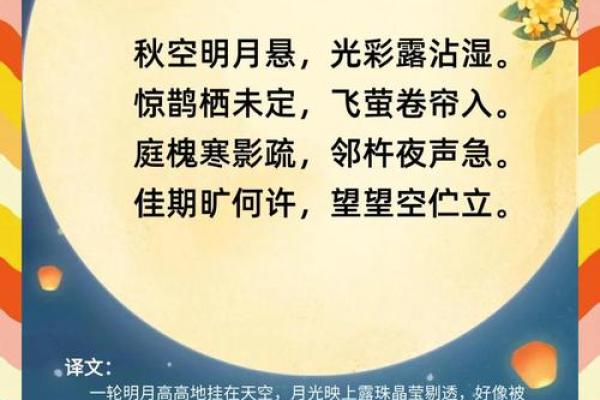

在中国传统文化中,月圆之夜是一个充满象征意义的时刻,承载着丰收与团圆的期盼。每年的中秋节恰逢农历八月十五日,而这一时节不仅是农业生产中的关键时刻,也是天文学上的一次特殊现象,月亮呈现圆形,光辉灿烂,仿佛照亮了人们的心灵。

农耕的历史背景

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会。随着农历的推移,秋季是收获的季节,农民在此时采摘成熟的农作物,庆祝丰收的同时也感恩自然的馈赠。根据《礼记》中的记载,“秋收冬藏”是古代农业生活的规律,而中秋作为秋季的一个重要节点,正是一个丰收的象征。随着时间的推移,月圆之夜渐渐成为人们祭月、赏月和团聚的节日。

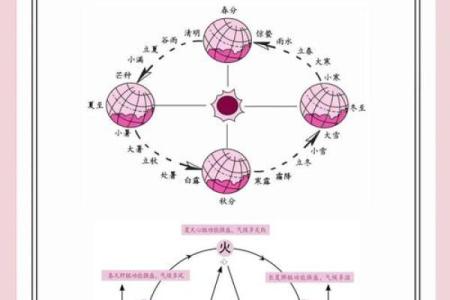

从天文角度来看,每年农历八月十五日的月亮几乎是全年最圆最亮的,这一现象被认为是自然界的奇妙巧合。古人根据天文现象与农耕周期的结合,将此时定为一个重要的节令节日。在这一夜,月亮的光辉不仅为田野带来希望,也象征着家庭的团圆与幸福。

传统习俗的延续

在中秋节的庆祝活动中,饮食与活动是最具代表性的传统习俗。月饼作为中秋节的象征食品,其历史可以追溯到宋代。当时,人们用月饼向天祈福,象征着对月亮的崇拜。月饼的圆形不仅代表了月亮的圆满,还寓意着家庭成员的团圆。而随着岁月的流转,月饼逐渐成为了中秋节不可或缺的食品,饼皮馅料的变化也体现了时代的变迁。

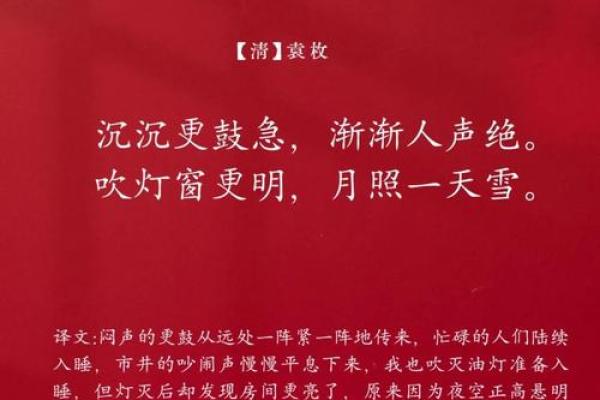

除了月饼,赏月活动同样是中秋节的重要习俗之一。古代文人常在月圆之夜举行宴会,邀请亲朋好友共赏明月,吟咏诗词,寄托离愁别绪。在《唐诗三百首》中,许多诗人以月亮为题,写下了脍炙人口的诗篇。如李白的《静夜思》,便在寂静的夜晚通过月亮寄托了对故乡的思念。月亮,不仅是自然的景象,也是心灵的寄托,是联系古人与人、人与自然的重要纽带。

历史的见证与现代的传承

历史上,中秋节有许多值得铭记的故事。一个著名的历史事件便是宋朝的“中秋赏月”。当时,宋帝为庆祝丰收,举行了盛大的赏月活动,朝廷文官和百姓共同在夜晚举行祭月仪式。这一活动不仅是天文现象与农耕传统的结合,也体现了社会阶层与自然之间的和谐关系。可以说,古代的中秋节,已经不仅仅是一个单纯的节令节日,而是社会各阶层共同庆祝丰收、团圆的时刻。

在现代,虽然中秋节的农耕背景逐渐远去,但人们对于团圆与共享的重视依然没有改变。月饼的制作与品尝仍然是节日的一大亮点,各地的传统习俗也不断传承与创新。如今的中秋节,除了赏月与食月饼外,许多城市还会举行灯会、舞龙舞狮等庆祝活动,寓意着光明与吉祥。科技的发展也让“云赏月”成为可能,尽管远离家乡,人们依然能在虚拟空间中与亲人一起度过这一特殊的夜晚,感受团圆的意义。

因此,月圆之夜,不仅仅是天文现象的体现,更是农耕文化和社会习俗深度交融的见证。无论是在古代的月亮崇拜,还是在现代的家庭团聚,月亮始终是人们情感的纽带,是人与自然、人与人之间传递情感与祝福的重要载体。