四月五日节气的养生智慧与传统习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 15:46:15

清明节气,作为二十四节气之一,标志着春季的深入与气候的转变。随着气温的逐渐升高,万物复苏,清明节气对养生提出了独特的智慧,融合了传统习俗与饮食文化。这个节气不仅与自然变化息息相关,还承载着丰富的文化内涵,具有深厚的历史背景。

起源与天文背景

清明节气的起源可追溯到古代农耕社会。作为二十四节气之一,清明节气出现在每年的4月4日或5日,标志着春季的温暖气候已逐渐稳定,气温上升,降水量增多。农民在这一时期开始进行春耕,清明也成为农耕活动的重要时间节点。天文学上,清明时节太阳直射赤道,昼夜平衡,阳气开始渐强,适宜播种与生长。清明节气的到来,象征着自然界的生命力复苏,气候的温和为农业生产提供了良好的环境。

饮食文化的传承

清明节气有着丰富的饮食习俗,其中最具代表性的便是“清明果”和“寒食粥”。“清明果”作为传统食品,是用艾叶与糯米粉制作而成,富含清香的艾味。传说中,艾叶有驱邪祛病的作用,吃清明果可以消除体内的寒气,增加人体的阳气,有助于抵御春季的湿气和寒气。而“寒食粥”则在寒食节期间尤为流行,这是一道以米和绿豆为主要原料,加入枸杞等配料熬制的粥,具有清热解毒、润燥养生的功效。古籍《本草纲目》记载,绿豆性寒,能够帮助清除体内热毒,适合在春季食用。

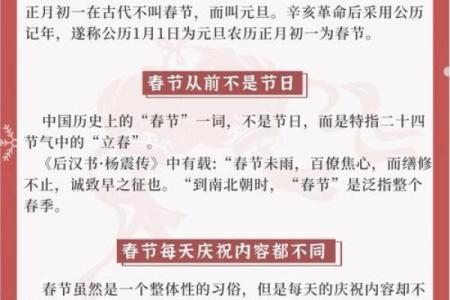

踏青与扫墓的习俗

清明节气的另一个传统习俗便是“踏青”和“扫墓”。“踏青”即人们在清明时节走出户外,亲近大自然,享受春日的阳光与清新空气。这一活动不仅有助于放松身心,还能促进血液循环,增强身体的免疫力。古人认为,清明节气是春光最为明媚的时节,踏青能感受到大自然的生机,寓意着生命的延续与健康的祈愿。

而扫墓则是清明节不可或缺的传统习俗之一,源于纪念祖先和亲人。根据《礼记》中的记载,清明扫墓是追思先人、祭奠亡灵的活动,表达后代对先人的孝敬与感恩。通过扫墓,人们不仅追忆故人的美好与精神,还借此机会回归内心,反思生命与家族的传承。

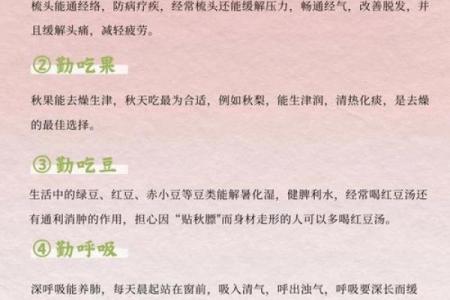

清明节气的养生智慧

在现代社会,清明节气的养生智慧依然被人们重视。随着生活节奏的加快和饮食习惯的变化,传统的饮食和养生方式依旧对现代人产生着影响。特别是在春季,随着气候的变化,人们易感冒、湿气重,遵循清明节气的养生智慧,可以帮助保持身体健康。

例如,现代养生中注重饮食的清淡和营养搭配,清明时节的“寒食粥”被广泛推荐,尤其适合忙碌的都市人群。粥类食品不仅能够润肠通便,缓解春季干燥带来的不适,还能提供丰富的能量,帮助保持身体的平衡。另一方面,现代人也开始重视户外活动,踏青这一传统习俗在当下依旧流行。尤其是在清明假期,不少人选择出游,去山林、郊外,呼吸新鲜空气,放松身心,体验大自然的疗愈作用。

通过这样的养生方式,人们不仅可以传承千年的节气文化,还能从中汲取健康生活的智慧。