七月农耕节气:小暑大暑养生要点全解析

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 09:28:21

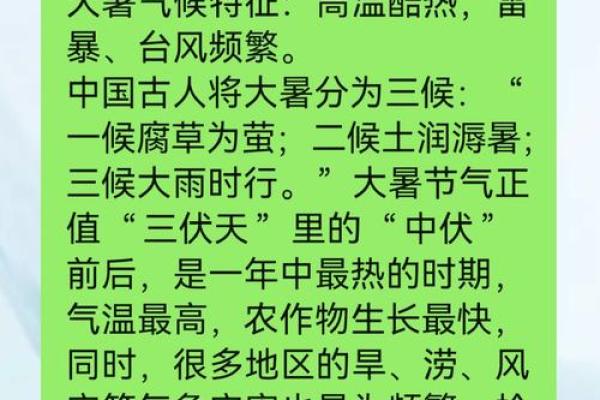

七月的农耕节气里,小暑和大暑是其中的两大关键节气,这时天气炎热,气候湿润,是一年中最热的时期之一。根据古代的农耕经验和天文观察,这段时期的养生尤为重要。通过合理的调节饮食和作息,能够帮助人们应对高温、湿气带来的不适,保持身体的健康与活力。

小暑大暑的天文与农耕起源

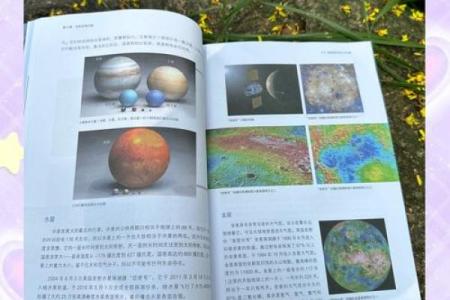

小暑和大暑分别出现在每年的7月初和7月中旬,天文上属于太阳黄经达到105度和120度时的节气。根据传统的天文学说,太阳的辐射增强,导致地面温度上升,这段时间气温升高,湿气逐渐加重,给农业生产带来了一定挑战。古代农耕社会的人们深知这一点,积极采取相应的措施来确保庄稼的生长与人体的健康。

在农耕时期,小暑和大暑的节气对于农业生产的意义重大,农民们会根据这些节气来安排农事活动。小暑时节,正是稻谷、豆类等作物快速生长的时期,而大暑时节则是果实逐渐成熟的时段。农民通过在这一时期做好作物的管理和灌溉,确保粮食的丰收。同时,随着天气的变化,养生与防暑措施也在逐步调整。

传统饮食习惯与活动

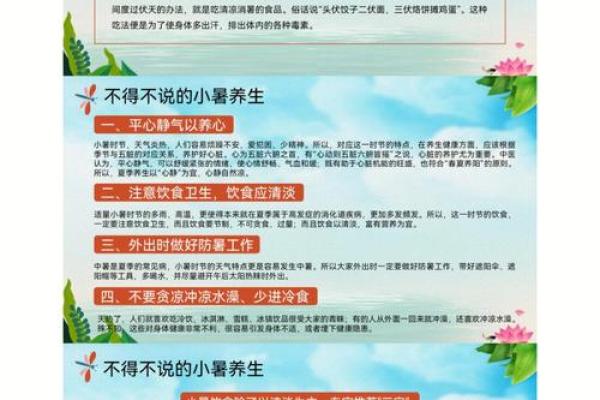

在这两大节气中,传统的养生食谱和活动是古人智慧的体现。在饮食方面,人们会注重清凉解暑的食物,如绿豆汤、冰糖雪梨、荷叶茶等。绿豆含有清热解毒、消暑解渴的功效,而荷叶茶则可以帮助消肿解暑,调节体内的湿气。此外,传统中医还推荐食用一些具有清凉性质的食材,如黄瓜、苦瓜和西瓜,它们能够帮助人体降温,平衡体内的阴阳。

在这段时节,传统的活动也是为了帮助人们应对酷暑。古人有在大暑时节进行“夏至浴”的习惯,习俗中,人们会通过泡澡、游泳等方式来降温解暑。同时,大暑时节也是进行“避暑”的时期,人们会选择在清凉的地方聚会,或者在家中多休息,避免外出过度活动。

历史案例与现代传承

历史上,关于小暑和大暑养生的经典案例不胜枚举,其中以《黄帝内经》中的相关记载最具代表性。书中提到,夏季是人体阳气最旺盛的时期,需通过合理的饮食来“泄暑清热”。《黄帝内经》不仅详细说明了养生的理论,还指出要根据节气变化调整作息,保持心态的平和,以适应炎热的气候。

另一个历史案例来自于唐代的《食疗本草》。书中提到,大暑时节的食物,除了清凉解暑,还要注意食物的性味,以免过度阴寒伤害脾胃。《食疗本草》列举了多种在大暑时节适宜食用的药膳,强调了适应气候变化的重要性。

在现代社会,随着科技的进步和生活水平的提高,传统的养生方式依然被传承下来。如今的城市居民虽然不再依赖农业生产,但依然重视在夏季的养生。现代人们通过调整饮食,选择具有清凉解暑作用的饮品和食物,来帮助身体适应酷暑。而健身活动也成为现代人暑期养生的重要组成部分,越来越多的人在夏季选择游泳、跑步等户外运动,保持身体健康。

通过借鉴古代智慧和结合现代科学的指导,我们可以更加科学地应对小暑和大暑的酷暑,保持身体的平衡与活力,迎接秋季的到来。