节日与自然周期:农耕与天文的完美结合

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-26 14:18:13

在中国古代,农耕文化与天文现象息息相关。农耕文明的节令活动不仅与气候变化、季节转换密切相连,还深刻地反映了人类对自然规律的认知与敬畏。古代天文知识不仅是农耕活动的指南,更成为节日和习俗的重要基础。农历节令的形成,与天文周期的精准观察和农耕需求的结合,标志着中国古代农耕文化与天文学的深度融合。

古代天文与农耕的结合

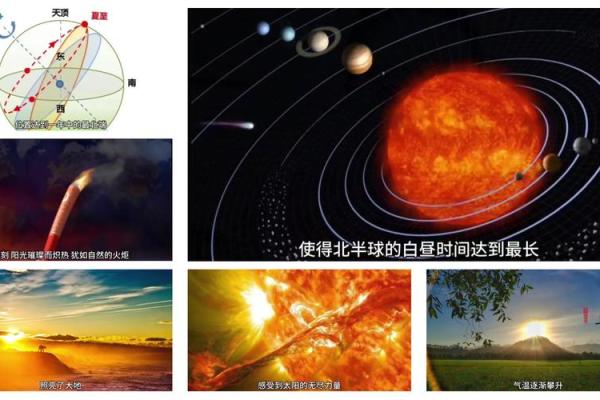

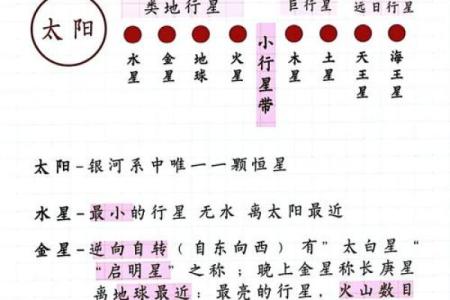

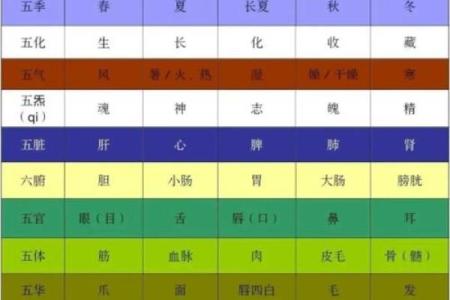

古代中国的农耕活动高度依赖天文现象,尤其是天象的变化。二十四节气就是在这种背景下应运而生的,它直接源自古代天文观测和农耕生产需求的结合。节气的划分与太阳的运动密切相关,特别是春分、夏至、秋分、冬至等四个重要节气,它们标志着一年四季的转折点,农民会根据这些节气调整农时。例如,春分时节,气温回升,雨水增多,正是播种的最佳时机;而秋分之后,气温开始下降,农民则需要抓紧收获。通过对天文现象的观察,古人能够精准地规划农耕活动,保证丰收。

传统节日与农耕文化的结合

中国传统节日往往与农耕周期紧密相连,这些节日不仅是社会与家庭团聚的时刻,也是自然与人类活动的结合点。例如,中秋节作为传统的丰收节日,它的起源与农耕文化中的秋收息息相关。中秋节在每年农历八月十五,正是稻谷、果实等丰收的季节,人们通过祭月、赏月等活动来感谢大自然的恩赐,同时表达对未来丰收的期许。中秋节的食品月饼,也是应景的象征,寓意着团圆与丰盈。传说中的嫦娥奔月,亦是与天文相关的文化元素,月亮在这一天成为家庭聚会的焦点,象征着家族的团圆和对自然天文的敬仰。

历史案例:清明节与农耕文化的联系

清明节,又是一个与农耕息息相关的传统节日。这个节日的日期通常在阳历四月初,正是春耕时节。清明节不仅有扫墓祭祖的习俗,还包含了踏青、放风筝等活动,这些活动与春天的气息紧密相关。古人认为,清明节是自然界从冬季沉睡中醒来的时候,天气逐渐回暖,万物复苏,适宜农田播种。根据《礼记·月令》中的记载,“清明前后,种瓜点豆”,这表明清明节不仅是祭祖的时刻,也是农民开始春耕的重要节点。

二十四节气在当代的应用

在现代,虽然农业生产方式发生了变化,但二十四节气依然在日常生活中有着深刻的影响。如今,许多地方依然保持着传统的节令习俗。例如,春节期间的年夜饭上,各种传统食物的准备,也依然受到农耕季节的影响,尤其是腊月中的食品多以冬季储藏的食物为主,如腊肉、腌菜等。此外,现代人对节气的关注也逐渐从农业生产转向健康生活和生态环境的保护。随着人们对传统文化的重视,二十四节气被纳入了联合国教科文组织的非物质文化遗产名录,成为文化传承的重要部分。

节日和自然周期的结合,不仅是古代农业社会对天文和自然规律的智慧总结,也是一种文化的传承。通过这些节令和节日习俗,人们在敬畏自然的同时,也在不断地与时俱进,传承着那些承载着深厚历史的传统文化。