十二月的传统农耕节日:冬季的收获与庆祝

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-23 20:00:05

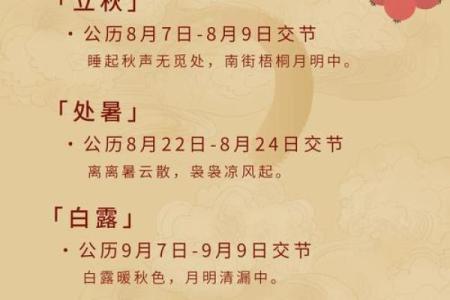

冬季的农耕节日,作为一年四季农事活动的重要节点,往往标志着丰收的结束和冬季的开始。特别是在中国传统文化中,这一时期的节庆活动蕴含了深厚的农耕文化与天文知识,呈现出一个自然与人文交织的画面。

农耕起源与天文联系

冬季节庆的起源与古代农耕社会紧密相关。随着农作物的收获周期逐渐完成,农民们会在这一时期举行祭天、祭地、祭祖等仪式,感恩自然的馈赠,并祈求来年丰收。这些节庆通常与冬至、腊月等天文现象密切相连。冬至日阳光最弱,白昼最短,但也是“阳气”开始回升的时刻,象征着新一轮生长周期的启动。

在古代典籍《周礼》中提到,“冬至祭天,除旧迎新”,这意味着这一时期的节庆不仅仅是对自然周期的敬畏,也是对社会秩序与农业生产的再确认。因此,传统节日不仅是对农业周期的纪念,也是人们通过天文知识来调整生活节奏的表现。

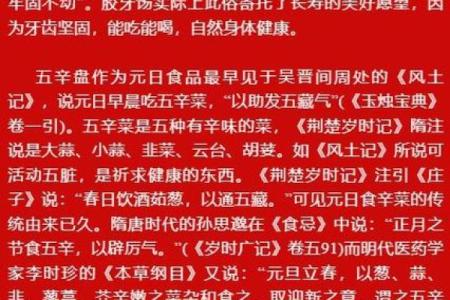

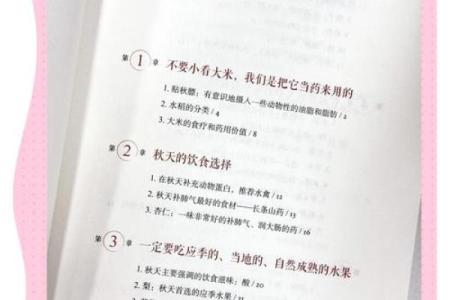

传统习俗与饮食文化

随着节庆活动的开展,饮食成为冬季庆祝的另一重要组成部分。在中国传统的冬季节日中,腊肉、腊肠等腌制食品成为餐桌上的常见食物。腊月是“腊”的象征,它意味着旧岁即将结束,新的开始即将来临。腊肉的制作与贮藏方式,也正是农民在长时间与自然斗争的过程中,总结出的生活智慧。

此外,冬季的节日里,尤其是冬至这一天,许多地方还有吃饺子的习俗。饺子形似耳朵,寓意着“交冬”,而且它的食材通常包括猪肉和大葱等象征着温暖和团圆的食物。通过这些饮食,家庭成员之间的亲情得到了加强,节日的氛围也更加浓厚。

历史案例:汉代的冬至祭与腊祭

汉代时期,冬至的节庆活动非常盛大。根据《史记》记载,汉武帝每年都会在冬至日举行祭天大典。这不仅仅是为了祭拜自然神祇,更多的是表达对国家农业生产的重视和对百姓的关怀。汉武帝通过冬至祭天,向民众传达了“农耕兴国”的思想,进一步加强了天子与百姓之间的联系。

同样,腊月的腊祭也有着悠久的历史。腊祭原本是祭祀神灵和祖先的活动,后来逐渐演变成了农民感恩自然、祈求丰收的节日。随着时间的推移,腊祭不仅成为了农业社会中重要的宗教仪式,也是农民对一年的辛勤劳作和收获的庆祝。

现代传承与创新

如今,虽然现代社会的农业生产方式和节令变化不再直接影响日常生活,但冬季的传统节庆活动依然得以传承。在现代社会,随着人们对传统文化的重视,这些节日逐渐从农耕活动中分离出来,成为了社会活动和家庭聚会的重要时刻。尤其是在都市中,许多人仍然保持着腊八节、冬至等传统节日的庆祝,家人聚在一起,共享丰盛的年夜饭或冬季食品。

一些地方的冬季节庆活动,不仅仅局限于传统的家庭聚餐,还融入了更多现代元素。例如,部分城市会组织“冬至文化节”,结合现代音乐、艺术展示和传统手工艺展览,重新诠释这些古老节日的意义和形式。这种现代传承不仅让人们感受到传统文化的温暖,也让冬季节庆成为了当代社会的文化盛宴。