中秋节:中秋节背后的天文现象与团圆文化

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 15:15:03

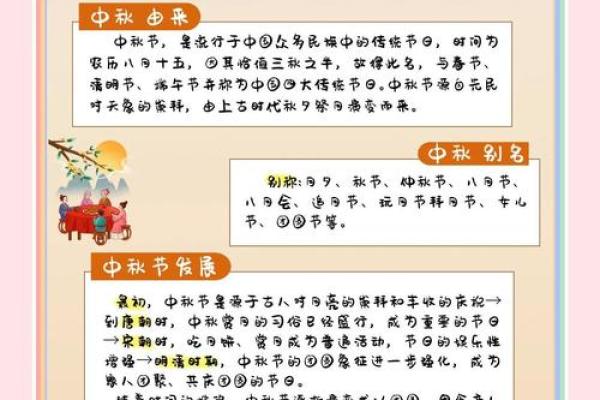

中秋节是中国传统的节日之一,源远流长,历史悠久。它不仅是农耕文化的产物,也与天文现象密切相关。每年农历八月十五,人们在这一天欢聚一堂,庆祝丰收,享受团圆的喜悦。

节日起源:农耕文化与天文现象的结合

中秋节的起源与古代农业社会息息相关。中国古代社会极其依赖农业,月亮的变化直接影响农事活动。在秋季,月亮最为圆满,象征着丰收和团圆。农民在这一天庆祝秋收的成果,感恩大自然的赐予,祈求来年丰收。

天文学上,月亮在农历八月十五这一天最接近地球,呈现出最大的圆形和最亮的光辉。古人把这一现象与团圆、富足的寓意联系在一起,认为月亮的圆满象征着家庭的和谐与团圆。因此,月圆之夜成为了中秋节的核心象征。

传统习俗:饮食与活动的多样性

中秋节的传统习俗丰富多样,其中最具代表性的就是赏月和吃月饼。月饼作为中秋节的传统食品,形状圆满,寓意团圆与和谐。月饼的种类繁多,既有豆沙、莲蓉等甜味的,也有咸味的月饼,象征着不同家庭成员之间的和谐相处。

在古代,赏月也是一项重要的活动。中秋之夜,人们常常举杯共赏月亮,表达对美好生活的向往以及对亲朋好友的祝福。还有一种习俗是拜月,尤其是在南方地区,许多家庭会在月亮下设祭品,感谢月亮赐予的光辉与丰收。

历史案例:屈原与唐代的月亮文化

中秋节的历史案例之一来自屈原的《离骚》。屈原在流放过程中,写下了许多诗篇,其中《九歌》一篇中提到“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,表达了月亮给人带来的宁静和美好。虽然这与中秋节的直接关联不大,但屈原通过月亮的意象,传递了古人对月亮的崇敬和对团圆的向往。

另一个历史案例出现在唐代。当时的皇帝李隆基与杨贵妃的爱情故事被广泛传颂,尤其是在中秋节期间,人们会通过舞蹈和歌唱来纪念这一段美好的爱情。在唐代,月亮被赋予了更多浪漫的意味,不仅仅是丰收的象征,也成为了爱情和美好生活的象征。

文化的延续与创新

在现代,中秋节的庆祝方式逐渐多样化,除了传统的赏月、吃月饼,许多地方还举办大型的庆祝活动,如灯会、文艺演出等。通过这些活动,传统文化得到更广泛的传播和继承。同时,随着全球化的进程,中秋节也走出了国门,成为了国际社会了解中国传统文化的重要窗口。

如今,月饼不仅仅是家庭团聚时的食品,还是商务和社交场合中的重要礼品。现代月饼的种类也丰富多样,逐渐加入了新的创意元素,如冰皮月饼、巧克力月饼等,以满足不同人的口味需求。传统的团圆文化通过这些创新形式,在新的时代背景下焕发了新的活力。

无论是在古代还是现代,中秋节的核心精神始终没有改变,那就是团圆与和谐。这种文化的传承与创新,使得中秋节不仅仅是一个节日,更成为了中华文化的重要象征。