环保星空:天文视角下的可持续发展

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-25 18:27:02

在古代,人类与自然的关系紧密相连,天文学和农业的结合造就了许多与环境相互作用的习惯和信仰。这种关系不仅体现在日常生活中,还在文化传统、宗教活动中深深植根。随着现代科技的发展,人类对于环保与可持续发展的认知逐渐增强,但回望历史,我们不难发现,古人早就通过天文视角开始探讨人与自然的和谐共生。

农耕与天文的起源

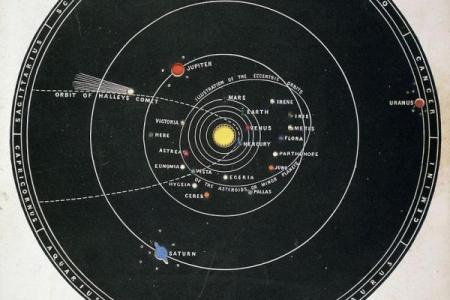

天文学和农业的紧密联系可以追溯到几千年前的古代文明。在中国古代,农耕社会的形成与天文学有着不可分割的关系。早在公元前3000年左右,中国的农民就已经依赖天文现象来确定种植的时节。天文现象如春分、夏至、秋分和冬至等节气,被赋予了至关重要的农业意义。

《周易》中的“天行健,君子以自强不息”,正是对天象与人类行为关系的深刻总结。古人通过观察星象变化来判断四季更替、气候变化,这一传统影响深远。通过天文的指引,农业活动得以高效运作,人们学会了根据季节调整耕作方式,实现了自然资源的可持续利用。

传统习俗与天文文化的结合

中国的传统节日和习俗多与天文现象紧密相连。例如,中秋节便源于对月亮的崇拜与敬仰。古人认为,月亮不仅是自然界的一部分,还与农业的丰收息息相关。每年的秋季,农民会举行祭月仪式,祈求丰收与安康。中秋节的饮食习惯中,月饼象征着团圆与丰收,也代表了与自然和谐共生的信念。

此外,中国传统的“节气文化”同样体现了天文视角下的可持续发展。通过对太阳和月亮运动的观察,农民能够精准把握气候变化,为农业生产提供科学指导。这种对天文现象的观察,帮助古人根据天时调整农业活动,从而保证了农业的持续发展。

现代传承与环保意识

进入现代,科技的飞速发展使人类对于天文现象的理解更加深入。然而,随着环境问题的日益严重,许多人开始重新审视传统的环保理念。在全球气候变化的背景下,环保与可持续发展的议题愈加突出。现代天文研究不仅为我们提供了更准确的天象预测,还为我们提供了应对环境变化的启示。

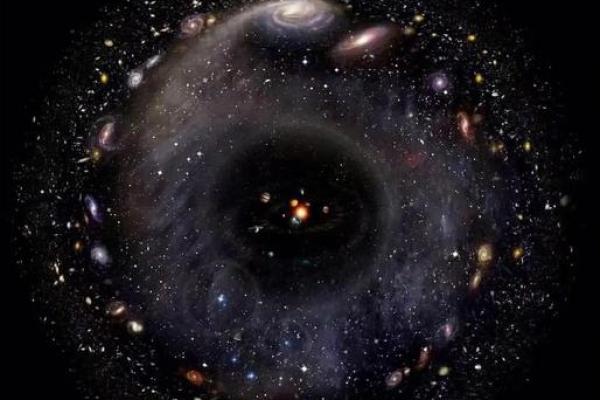

例如,现代城市的天文文化活动不仅仅是为了娱乐,它们也是环保理念的载体。在一些天文爱好者的推动下,天文观测活动和星空保护项目逐渐成为现代环保运动的一部分。通过减少城市光污染,让更多人可以清晰地看到星空,提醒人们珍惜自然资源,维护生态平衡。

此外,随着“绿色科技”理念的普及,天文研究在可持续发展中的作用逐渐显现。天文数据和技术被应用于环境监测、气候预测等领域,帮助我们更好地应对全球变暖等环境问题。通过对天文现象的分析,我们能够预测环境变化趋势,从而采取相应的措施,推动可持续发展。

古人通过对天象的观察与农业实践,不仅实现了与自然的和谐共生,也为我们今天的环保事业提供了宝贵的经验。虽然现代社会面临许多新的挑战,但通过传承和发扬传统的天文文化与环保理念,我们可以更好地保护我们赖以生存的星球,推动可持续发展事业的前行。