探索回族节日中的养生之道与饮食习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-05 09:00:04

回族是中国少数民族之一,具有独特的节日文化和饮食习俗。这些习俗不仅承载着历史的传承,也蕴含着丰富的养生理念。从古至今,回族节日中的饮食和活动方式深受农耕文化与天文智慧的影响,体现了天人合一的哲学思想。通过分析回族传统节日中的养生之道与饮食习俗,我们可以更加深入地理解这一民族独特的文化遗产。

节日起源与农耕文化的联系

回族的节日习俗和农耕文化息息相关,尤其是在中国北方的回族社区,农业的生产方式直接影响着节庆的时间和食物的选择。例如,回族的传统节日“开斋节”便与农业周期密切相关。开斋节是回族一年一度的重要节日,它通常在伊斯兰历的拉马丹月结束后举行,标志着一个月的斋戒结束。这一节日的庆祝不仅是对宗教仪式的遵循,也与农耕时期的周期性劳作息息相关。

在传统农业社会,农民的生产活动受到四季变化的影响,而回族的节庆往往与季节性节令紧密结合,体现了自然规律与养生的内在联系。通过调整饮食结构、节令性食品的食用,回族节日中的食俗和习惯帮助人们在劳作与休息之间找到平衡,从而达到健康的目的。

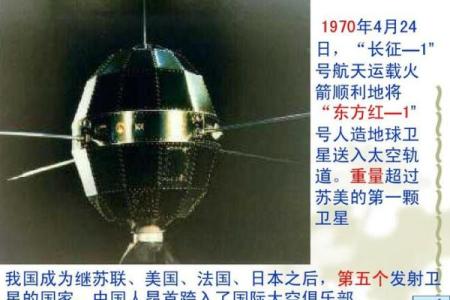

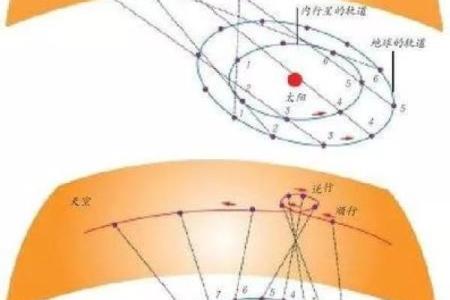

天文智慧对饮食习惯的影响

回族的饮食习惯不仅与农耕文化有关,还深受天文和宗教的影响。特别是在重要的节日,如开斋节和古尔邦节,回族的饮食习俗中体现了对天体运行的尊重。古尔邦节(又称祭祀节)是回族的传统节日之一,通常在伊斯兰历的第十二个月举行。此节日的饮食习惯强调清真食物的洁净和健康性,猪肉被严格禁止,而牛羊肉则是主要的肉类来源。

在古尔邦节期间,回族家庭会宰杀羊或牛,以供祭祀和家庭聚餐。此类食物的选择与天文规律密切相关,因为传统上认为牛羊作为食物源的选择能帮助平衡人体的寒热,符合养生的原则。此外,节日的庆祝活动也包括群体性的大餐分享,旨在通过共同的食物消费强化族群联系和精神纽带。

现代传承与养生思想

进入现代,回族节日中的饮食习俗和养生理念并没有消失,而是在不断地传承和创新中发展。随着社会变迁和生活节奏的加快,许多回族社区仍然保留着节日时的传统食物制作方式,如牛羊肉的烹饪、传统面食的制作以及各种清真小吃的制作。这些食物的调配不仅注重营养均衡,还强调食材的自然、无污染,体现了回族对健康和养生的关注。

例如,在现代的开斋节期间,许多回族家庭依然坚持以“食不厌精,脍不厌细”的原则来烹饪菜肴,不仅注重食材的选用,还讲究食物的搭配和味道的层次,达到滋补养生的效果。此外,回族现代养生理念还强调节制饮食,避免暴饮暴食,推崇饮食中的温和与平衡,这一思想不仅在回族的节日中得到体现,也在日常生活中得到了广泛的传承。

总的来说,回族节日中的饮食习俗体现了深厚的养生智慧。通过历史与现代的结合,回族在庆祝传统节日时,不仅传承了宗教和文化习俗,还将对健康的关注融入其中,展现了人与自然和谐共生的哲学思想。