七月十五日的天文现象与农耕安排

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 13:18:01

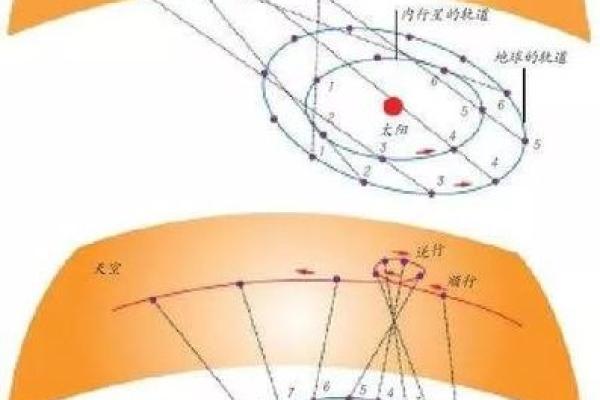

在中国传统文化中,农耕与天文密切相关,许多天文现象都在指导人们的农事安排。而七月十五日作为一年中的重要节气之一,不仅有着独特的天文现象,也和农业生产息息相关。每到这个时节,农民们都会根据天文变化和传统习俗来进行相应的农业活动。

天文现象与农耕的起源

七月十五日这一日历日期,恰逢夏季的中期,太阳和月亮的运行轨迹影响着地球的气候变化。在古代中国,农民们通过观察天体的运行情况来预测气候的变化。例如,在这个时期,天文学家会特别关注月亮的盈亏、星宿的变化等天象,因为这些现象常常与降雨、气温等农业生产环境密切相关。七月十五日附近,月亮通常处于满月状态,象征着丰收的预兆,而其背后的天文规律则为农民提供了有关耕种与收获的指引。

传统习俗与农耕活动

在七月十五日这一特殊的日子,民间有着许多传统的节令习俗与农业活动。例如,农民会举行祭月仪式,感谢月亮带来的丰收与庇佑。在这一日,许多地方的农民还会进行水稻田的插秧工作,这一时节的温暖气候与适宜的水分条件,是水稻生长的关键时期。与此同时,在北方地区,七月十五日正是小麦收割的尾声时段,农民会抓紧时机完成夏季的主要农活。

历史案例:传统农业与天文的结合

历史上,农耕与天文现象的结合可以追溯到《周易》和《农书》中的记载。《周易》中提到“天时不如地利,地利不如人和”,反映了古人对天文现象与农业安排之间关系的深刻理解。特别是在农历七月,天文观测被认为是决定农业收成的重要因素。通过对天象的观察,古代农民能够精准地掌握作物的播种与收获时机,从而优化农耕的效率。

另一个典型的历史案例是《齐民要术》中的记载。作为古代农业的经典之作,书中详细描述了不同季节对农作物生长的影响。七月十五日是这个时期最具代表性的时节之一,其中提到月亮的周期性变化直接影响着水稻的生长周期,而农民则依据这一天文规律调整自己的播种和收获工作,以确保农业生产的顺利进行。

农耕与天文的持续互动

在现代,虽然科技的发展为农业带来了更多的辅助工具,但天文现象与农业生产的关系依旧在一些地区得到传承与应用。许多农民仍然根据天文的变化进行农事安排,尤其是在一些注重生态农业和有机农业的地区。例如,随着对月相的研究深入,许多有机农场依赖月亮周期来决定播种和收割的时间,以此提高作物的生长质量和产量。

不仅如此,一些天文爱好者和农业专家还会利用现代科技手段,如卫星和气象预报,结合传统的天文观测方式,为农民提供更加科学的农业指导。这种古老与现代相结合的农耕模式,展现了天文和农业之间长久以来的互动关系,并且为今天的农耕生活注入了新的活力。

无论是从历史的长河,还是在现代社会的传承,七月十五日的天文现象与农耕安排都体现了人类如何根据自然规律与天文现象来调节自己的生活节奏,以期获得更好的农业收成。这种天文与农业的互动,不仅是对自然规律的尊重,更是人类智慧的结晶。