文化传承中的节日与养生之道

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-23 09:00:04

节令的变化不仅仅是时光的流转,也是自然与人文的交织。传统节日背后,往往蕴藏着深厚的养生智慧,通过这些节日,我们不仅能感受到祖先对于四季轮回的细腻观察,还能从中汲取如何与自然和谐共生的养生之道。

冬至节气:养生与回归自然的起点

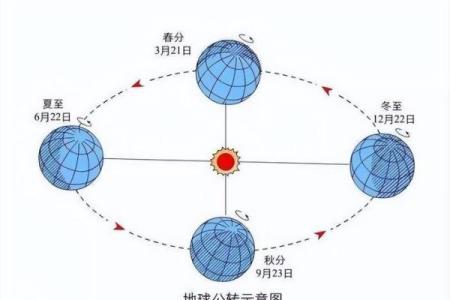

冬至作为中国传统二十四节气中的重要一环,其起源与古人对天文的精准理解密切相关。农耕社会的祖先通过长期的天文观测,发现冬至是白昼最短、夜晚最长的一天,象征着阳气的回升,万物复苏的开始。因此,冬至不仅是一个天文现象,更是对自然界生机复苏的期待。

冬至的传统习俗中,最具代表性的便是食补和活动调养。古人认为,冬至是补充阳气的最佳时机,因此这一天常常会食用“饺子”,这不仅是为了祈求冬季的温暖,也有补充体力、增强抵抗力的意义。《黄帝内经》中有云:“冬三月,此为闭藏,水为寒冷,地气为凛冽。”因此,在此时节,养生之道强调“藏养”,即要重视休息、调养和饮食的温补,避免过多的消耗。

中秋节:天人合一的养生智慧

中秋节的起源与月亮的圆缺变化以及农历秋季的丰收有关。作为一年四季中最具象征意义的节日之一,中秋不仅是庆祝丰收、团圆的时刻,也蕴含着深厚的养生意义。中秋时节,正是秋气渐浓、温度适中的时候,古人认为此时阳气渐弱,阴气渐盛,人体的气血也处于转折期,需要适时调整饮食和生活作息,以顺应季节的变化。

在中秋节,月饼作为代表性食品,不仅是节日的象征,其成分和制作方式也体现了古人对养生的考量。月饼常用的豆沙、莲蓉、五仁等配料,大多是具有滋阴补气、益脾养胃作用的食材。《本草纲目》提到:“秋季养生,重在养阴调理,安神补肾。”中秋节期间,食用月饼的同时,适量搭配水果、茶水,有助于调整身体的内外环境,达到天人合一的效果。

节令与养生的融合

随着社会的进步和生活节奏的加快,传统节日的形式和内容也发生了变化。然而,节日背后的养生智慧并没有因此消失,反而在现代生活中得到了新的传承和发展。在一些城市和社区,冬至和中秋等传统节日仍然受到人们的重视,人们在这一天以特定的方式饮食、活动,体现着对古人智慧的敬仰和对自然规律的顺应。

例如,现在的冬至,许多家庭仍然会围坐一堂,制作和食用饺子,这不仅仅是对传统习俗的延续,也是对身体健康的关照。而中秋节,现代社会的饮食习惯发生了变化,但许多人仍然会在节日期间与家人团聚,共享月饼和水果,象征着团圆与健康。此外,一些养生机构和中医专家也会结合节气的变化,推出与节令相符合的养生课程和食品,帮助现代人更好地应对季节变化对身体带来的影响。

这些现代的传承不仅仅是对节日习俗的保持,更是对古人智慧的现代解读和应用。通过这种方式,传统文化与养生之道得以在当代生活中焕发新的生机,成为连接古今、沟通自然的桥梁。