天文与节日:星空下的节令变迁

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-30 12:45:03

天文与节令的紧密联系

古代人类对自然环境的观察深刻影响了农业生产和节日习俗的形成。天文现象如星空的变化、太阳与月亮的运行规律直接决定了农耕社会的节令体系,也让节日的形成与天文有着密不可分的关系。随着季节变迁,星空下的节令亦逐渐成为中国传统文化的独特符号,承载着丰富的历史和民俗意义。

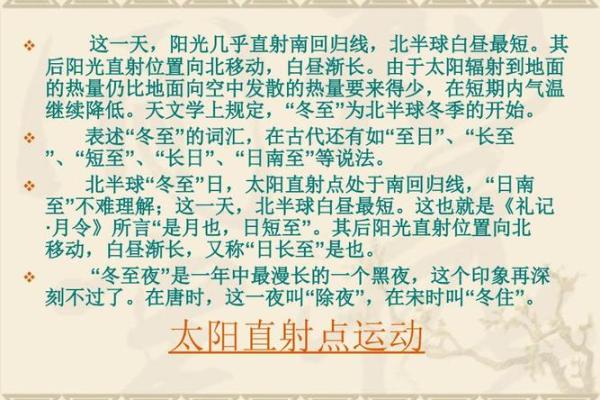

农耕社会中的节令起源:冬至的天文与农事意义

冬至,作为二十四节气中的重要节气之一,其历史渊源可追溯至先秦时代。在古代农耕社会,冬至不仅是天文现象的体现,更是一个标志着农业生产周期的关键时刻。此时,太阳直射南回归线,昼短夜长,气温下降,意味着冬季的正式到来,农人们也会依据此时节的变化进行农业生产规划。

根据《周礼》中的记载,冬至时节对农民来说是“阴气最盛,阳气初生”的时刻,是进行农田休养生息的阶段。而在民间,冬至被视为“年终”,许多地方的传统习俗也与此时节相关。人们常吃饺子,寓意驱赶寒冷,保佑身体健康,这一习俗至今广泛流传。

传统习俗:春节的天文背景与庆祝活动

春节作为中国最重要的传统节日之一,其起源与天文的关系亦不可忽视。春节的日期定于农历正月初一,恰逢冬季与春季交替之际。古代天文学家通过观察太阳和月亮的运行轨迹,确定了这一时节是万物复苏的开始。而春节作为农历新年的开端,承载着“春回大地、万物复生”的象征意义。

《礼记》中的记载提到,春节不仅是辞旧迎新的节日,更是祭祀天地、祈求丰收的时刻。春节的传统活动包括祭祖、贴春联、放鞭炮等,都是为了祈求来年风调雨顺、五谷丰登。传统饮食方面,人们习惯吃饺子、年糕等食物,这些食品有着吉祥的寓意,象征着团圆和财富。

天文节令与文化传递

进入现代,尽管农业生产模式发生了改变,但节令的传承仍然影响着现代社会的文化活动。以中秋节为例,尽管现代社会中,农业生产的周期性和天文变化的关系已不再那么直接,但中秋节仍然是一个充满天文寓意的节日。每年农历八月十五,月亮最圆,象征着团圆与和谐。人们仰望星空,赏月、吃月饼、团聚一堂,已成为这一传统节日不可或缺的元素。

现代的中秋节已超越了单纯的农业节令,而成为了家庭团聚的象征。随着社会发展,越来越多的城市居民也加入到这一节庆活动中,不仅关注传统文化的传承,还在天文知识普及的同时,关注着节令所传递的精神价值。现代科技的发展,让更多人能够了解天文变化,如今的中秋节,除了传统活动外,也成了天文爱好者观月的好时机,成为连接古老习俗与现代生活的一座桥梁。

星空的变迁与节令的相互关系,反映了人类对自然的深刻理解与敬畏。随着时代的发展,天文现象和节令习俗依旧在我们的生活中占据着重要位置,它们不仅是文化传承的载体,也是我们与自然之间联系的见证。