农耕文化与节气相伴,全国节日背后的自然智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 11:15:03

在古代中国,农耕活动是人们生活的核心,节令和节日的设定通常与农事活动密切相关。中国的传统节日往往与自然变化、气候变化以及天文现象紧密相连,表现出古人对于天地自然的深刻理解与尊重。通过节气的变化,古人不仅调节生产活动,还通过节日习俗传递了与自然和谐共生的智慧。

二十四节气与农耕文化的紧密联系

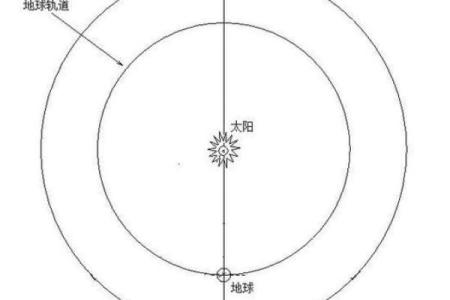

二十四节气作为古代农耕社会的重要时间标尺,源于天文和气象的变化。每一个节气都对应着自然界的不同变化,指导着农民的生产活动。例如,“立春”标志着春天的开始,农民开始播种春季作物;而“秋分”则是秋收的时节,农人忙着收割庄稼。二十四节气不仅是农业生产的指南针,也深深影响了民众的生活方式和节庆安排。

“清明节”便是一个典型的例子,起源于农耕文化中的重要节气之一。清明节前后气温适宜,万物复苏,正是农忙时节的一部分,因此,清明节也与扫墓祭祖、缅怀先人紧密相连。这一传统不仅表达了对先人和自然的尊敬,还体现了春耕的季节性。清明节的饮食习俗,如青团,正是春季绿色植物的象征,反映了人们与季节变化之间的和谐关系。

典籍中的节气智慧

《周礼》是中国古代重要的典籍之一,其中对节气的记录和对农事的规划做了详细阐述。书中明确规定了每个节气应该进行的农事活动,体现了对天文、气候、作物生长规律的深刻理解。例如,“小满”节气,标志着麦穗开始饱满,农人需要注重作物的水分管理。《礼记》中的“春夏秋冬”四时变迁,也阐明了季节更替对农业的重要性,强调了节令对人类生产生活的指导作用。

历史上,许多节日和习俗源自天文现象和自然变化。例如“冬至”,是全年白昼最短、黑夜最长的一天,古人认为冬至是阴气最盛之时,开始转阳。因此,冬至成为了中国传统节日之一,许多地方有吃饺子、祭祖的传统。冬至的习俗,除了表达人们对自然的尊重,也体现了人与自然对立统一的哲学思想。

现代的传承与创新

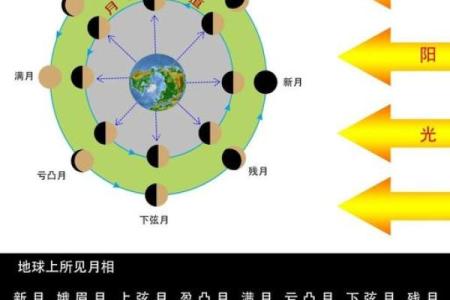

随着时代的发展,节日习俗的形式虽然有所改变,但节气背后的自然智慧依然存在并被传承。比如“中秋节”,作为农历八月十五日的传统节日,其起源与农业生产有着深刻联系。中秋节正是秋收时节,农民庆祝丰收、祈求来年风调雨顺的时刻。现代社会,虽然不再依赖传统的农业生产,但这一节日依然得到了广泛的传承,成为了家庭团聚、共赏明月的时刻。

在当今社会,一些传统节日的现代传承不仅仅局限于农村地区,城市人也通过家庭聚会、文化活动、旅游等方式感受节日的魅力。此外,许多文化活动中也融入了传统节气的元素,诸如“春游”、“秋游”等形式的休闲活动,既能享受大自然的美丽,又能够传承传统节日的精神。

农耕文化中的节气智慧,作为传统文化的重要组成部分,至今仍深刻影响着中国人的日常生活。无论是在历史的长河中,还是在现代的日常里,节日背后的自然智慧都帮助人们理解天地四时、调整生活节奏,体现了人与自然的和谐共生。