农历新年:古诗中的节气与祝福

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-09 17:27:02

农历新年不仅是中华文化的传统节日,也是中国人庆祝新岁、祈福安康的重要时刻。这个节日深植于古老的农耕文明与天文知识之中,承载着祖先对自然规律的敬畏和对未来生活的期望。节气的变换和古诗中的祝福相结合,传递着岁月的轮回和人们对美好生活的追求。

节气与农耕文化的关系

农历新年紧随立春之后,标志着春天的来临。在古代,农耕社会依赖季节变化来指导农业生产,立春作为二十四节气的开端,承载着“万物复苏”的象征意义。古诗中常常借助节气的变化,来抒发人们对自然的感悟与对丰收的期许。例如,唐代诗人孟浩然的《春晓》便描绘了春天带来的生机与希望。诗中写道:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”此诗反映了春天的温暖与万物的复苏,表达了农耕文化中人们对大自然赋予生命的感激。

而这一切与农耕生活息息相关。春节的庆祝活动,不仅是辞旧迎新的时刻,也是在为来年春耕做准备。人们在这个时期,进行祭祀、放鞭炮、拜年等活动,寄托了对来年丰收的期许。

古典文献中的春节习俗

春节的习俗,源远流长,历代文人对春节的描绘和祭祀活动,充满了浓厚的节令气息。《礼记》曾提到“正月初一,天子诏见群臣”,表明古代人们在新年伊始,举行祭天、拜祖等礼仪活动。这些活动不仅有助于人们祈求来年安康,还反映了天文与历法在生活中的重要地位。

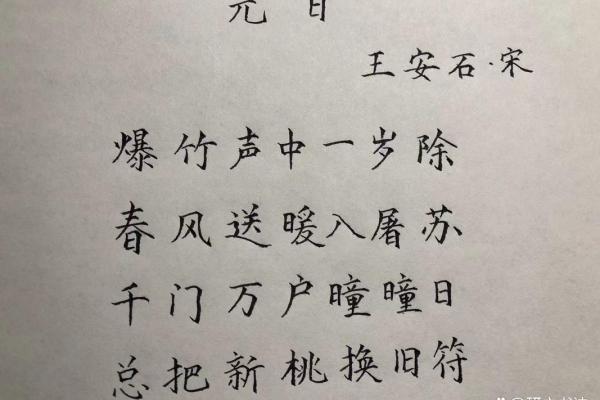

宋代的《元日》一诗中,杨万里用简单的语言传达了春节的氛围:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”此句描绘了春节时分,家家户户燃放爆竹,驱除邪气,迎接春风的温暖。屠苏酒作为春节的重要饮品之一,也在古代文献中有所记载,成为了节庆的象征之一。屠苏酒具有祈求健康和驱邪避祟的功能,至今仍是许多家庭春节时的重要习俗。

现代的传承与创新

随着时代的发展,春节的传统习俗不断演变,但其中蕴含的文化内涵依然深刻影响着现代社会。现代的春节,不仅延续了传统的家庭团聚、祭祖、吃年夜饭等习俗,也融入了新的庆祝方式,如春晚、舞龙舞狮等民间活动,以及通过网络拜年、发红包等新型方式表达祝福。

此外,许多人依然保持着春节期间的节令性饮食,如吃饺子、年糕、鱼等,这些食品不仅富含象征意义,还承载了人们对新年的美好祝愿。年糕代表着“年年高升”,而饺子则象征着“招财进宝”。这一切都与古代文人诗中所提到的“岁岁平安、年年有余”相呼应,体现了中国人对于平安、富贵的期盼。

春联的书写与贴挂,亦是春节重要的文化活动之一。在古代,春联通常由文人书写,内容包括对新一年的祝福与期许。这一传统延续至今,虽然形式有所变化,但其文化意义未曾改变。无论是传统的对联,还是现代的电子贺卡,春节的祝福始终贯穿其中,形成了浓厚的节日氛围。

从古至今,农历新年的节气与习俗不仅仅是自然与社会的反映,更是文化与精神的传承。无论时代如何变迁,人们对于春天的期许、对家庭团聚的渴望、对未来生活的祝福,始终是春节最深刻的内涵。