寒露时节的诗意与自然应变之美

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-29 19:01:08

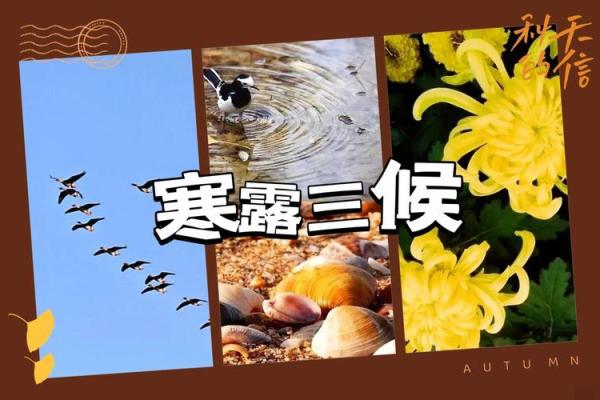

秋风渐起,天高云淡,随着气温的变化,寒露时节悄然来临。这个节气不仅是自然界的一种转折,也是人们在传统习俗中所体现出的智慧与应变。寒露作为二十四节气中的第十七个节气,正是从秋季进入深秋的过渡时段,预示着气温进一步下降,霜降的时节也即将到来。

寒露的起源与农耕智慧

寒露的起源可以追溯到古代农耕社会。它标志着大气温度逐渐下降,露水愈加寒冷。对于农民而言,寒露不仅仅是一个天文现象,更是农业生产中不可忽视的时间节点。根据《月令七十二候集解》中的记载,寒露时节“天高气爽,露凝而寒”。这个时节是农作物进入生长后的关键期,特别是对秋收作物的影响极为显著。

在寒露到来之际,农民会根据气候的变化调整农作物的收割时间,特别是稻谷、小麦等重要粮食作物。在这一节气前后,农人要加强作物的管理,特别是对果树和庄稼的防护,以防寒冷天气带来的霜害。在某些地区,寒露也是一些地方性作物(如柿子、葡萄等)的丰收时节,人们习惯于在这个时节进行丰收庆祝,感谢大自然的恩赐。

传统习俗与饮食文化

在传统习俗方面,寒露有着丰富的饮食文化。由于气温逐渐降低,寒露时节的饮食习惯也有所不同。根据《礼记·月令》中的描述,寒露时节是“食粥养生”的最佳时期。人们开始食用温补的食物,尤以各种滋补的粥品和汤品为主。尤其是一些地方有喝“寒露粥”的习惯,这种粥通常以米、豆、枸杞、桂圆等为主料,不仅有着温暖身体、补充气力的效果,还能帮助调理身体。

此外,寒露时节也是一些传统活动的时机。比如,北方地区有在寒露时节放风筝的习俗。此时风力适宜,风筝飞得又高又远,寓意着祈求好运和家庭和谐。而在江南一带,寒露则是赏菊的好时节。人们会组织赏菊活动,品味菊花茶,聊以寄托对生命、岁月的感慨和对秋天的赞美。

历史案例:古代与现代的传承

在古代,寒露节气的到来往往是与重要的农业活动紧密联系的。例如,唐代诗人白居易在《赋得古原草送别》中提到“离离原上草,一岁一枯荣”,这不仅反映了农作物的生长规律,也暗示着季节变化给农业带来的影响。对于古代文人来说,寒露也是一个反思自然与生命的时刻,许多诗词中流露出对自然变化的敬畏与感悟。

现代社会,随着农耕文化的逐步消退,寒露节气的庆祝方式逐渐改变,但其所传承的文化精髓依然留存。如今,许多地方仍保留着“寒露粥”这一传统,尤其是在一些城市的传统餐馆和家庭中,寒露时节的食疗文化被保留和发扬。而在一些节庆活动中,寒露时节的诗意和对自然的敬重,也常常通过诗词、文化活动等形式得以传递。许多年轻人通过参与这些活动,不仅感受到了传统节气的韵味,也在其中找到了与自然和人文的联系。

寒露时节,是自然和人文的交织,是人们应对自然变化的一种智慧与态度。在这一节气中,人们通过饮食、活动等方式调节身体,顺应季节变化,展现了人与自然和谐相处的美丽。