节日放假:如何合理安排农耕节气假期提升健康生活

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-10 19:03:02

农耕节气是中国古代文化中的重要组成部分,历经千年传承,至今仍然对人们的生活起到了重要影响。合理安排农耕节气假期,可以帮助我们更好地融入自然的节律,提升身体的健康,改善生活质量。

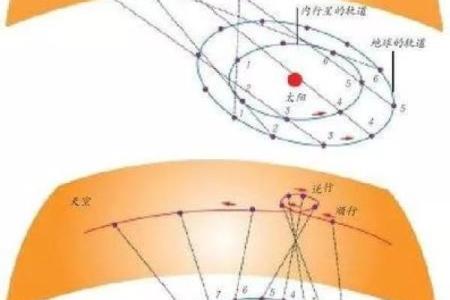

农耕节气的起源与天文背景

农耕节气的起源与天文学密切相关。中国古代根据太阳的运动规律,把一年的时间划分为24个节气。每个节气都与特定的天文现象和自然环境变化相对应,体现了人们对自然界深刻的观察与认识。例如,立春代表着春天的开始,气温逐渐回升;秋分则是白昼与黑夜等长的时刻,气候逐渐变凉。这些节气不仅为农业生产提供了指导,也对人们的生活作息、饮食习惯等方面产生了深远的影响。

传统习俗与饮食活动

每个农耕节气都有其独特的传统习俗,尤其在饮食方面。这些习俗不仅为节气增添了文化色彩,也有助于调节身体健康。例如,立春时节,民间常吃春饼、春卷,寓意着新的一年开始,食物的清新和时令性能够调和身体的阴阳;冬至则有食用饺子的传统,象征团圆和温暖,帮助人体抵御寒冷。通过这些食物的调配,人们在节气的变化中调整饮食结构,增强体质,抵御季节变化带来的疾病。

在每个节气中,活动也是传统习俗的一部分。例如,清明节时,许多人会扫墓、踏青,寓意着追思先人并亲近自然。这不仅能够让人放松心情,改善心理健康,还有助于增加与大自然的接触,呼吸新鲜空气,增强体质。类似的节气活动,如端午节的龙舟赛、中秋节的赏月等,都与农业生产周期和天文现象相联系,反映了人与自然的和谐共处。

结合典籍与案例的传承

中国古代经典如《黄帝内经》早就提出了“天人合一”的观念,强调人与自然的关系。在这部医书中,特别提到节气对人体的影响,强调顺应节气变化的饮食和作息对健康的积极作用。具体来说,《黄帝内经》指出,春夏养阳,秋冬养阴,依据这一理论,调节饮食和生活习惯,可以帮助我们适应季节的变化,增强免疫力,减少疾病的发生。

以《本草纲目》为例,许多草药和食材的使用都与节气的变化有关。例如,在寒冷的冬季,食用一些温热性的食物和草药可以帮助驱寒保暖,而在炎热的夏季,食用一些清凉的食物和药材则有助于去火解暑。这些传统的饮食与健康理念在现代生活中仍然具有重要的指导意义。

传承与健康生活的联系

在现代社会,许多节气习俗已逐渐淡出人们的日常生活。然而,随着人们对健康的重视,越来越多的人开始重新关注节气带来的健康效益。合理安排农耕节气假期,不仅可以让人们放松身心,远离城市的喧嚣,还能够在节气的变化中进行身体和心理的调整。例如,在立春时进行晨跑,享受大自然的清新空气;在秋分时节进行一次远足,感受大自然的宁静与美丽,这些活动不仅帮助身体恢复活力,还能提高心理健康水平。

因此,通过合理安排农耕节气假期,结合传统习俗与现代健康理念,我们不仅可以在快节奏的生活中找到一丝宁静,还能通过与大自然的亲密接触,提升生活质量,增强身体素质。