重阳节:传统习俗与登高养生

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-13 11:45:02

重阳节是中国传统的节日之一,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。它不仅是祭祀祖先的日子,还与登高、饮菊花酒等习俗紧密相关。这个节日每年农历九月初九,是根据天文和农耕历法来确定的,承载着深厚的文化背景和人们对健康长寿的追求。

起源:农耕与天文的交织

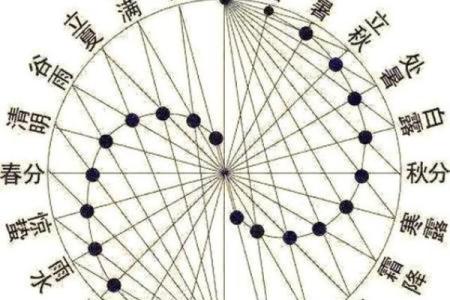

重阳节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文观念。在农历九月,正是秋高气爽、天高地阔的时节,农忙结束后,人们有了休息和祭祀祖先的机会。而九月初九,因其数字“九”是阳数的极致,象征着阳气旺盛,古人认为这一日阳气最盛,是与天地自然相契合的日子。

天文上,九月初九是太阳与月亮的交替之际,古人认为这一时刻天上的阳气最为强烈,适合举行各种祈福仪式。由此,重阳节的登高习俗和健康养生理念便有了深厚的天文根基。

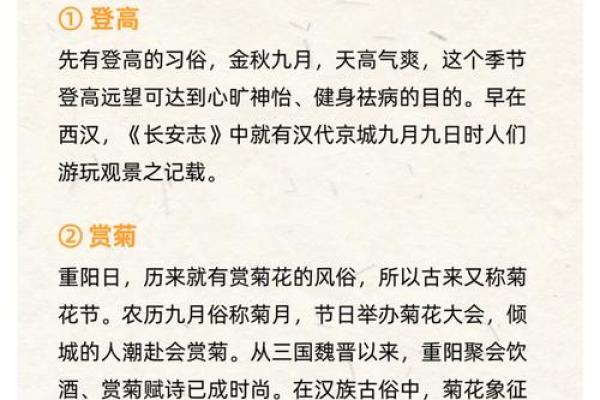

传统习俗:饮食与活动的融合

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的是登高、饮菊花酒以及食用重阳糕等。古人认为,登高可以避邪消灾,增强体质,这一习俗也象征着人们追求高远志向和长寿健康的愿望。尤其在古代,登高并非只是娱乐活动,它融入了人们的祈愿和祝福。

在饮食方面,重阳节的菊花酒和重阳糕都是传统的代表。菊花在中国文化中有着“长寿”的象征,而菊花酒的饮用不仅是为了庆祝节日,更是寄托着人们对健康的美好愿望。重阳糕则是一种由米粉和红枣等食材制成的糕点,寓意着升高和丰收,常作为节日食品赠送亲朋好友。

历史案例:唐代与宋代的重阳节风采

在唐代,重阳节被赋予了浓厚的文化意义。当时的诗人王之涣曾写下《登鹳雀楼》一诗,其中提到“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这首诗不仅反映了登高的风景,也展现了唐代人们在重阳节期间登高的文化风貌。唐代的宫廷和百姓们都十分重视这一天,通过登高望远、祈求吉祥安康的方式来庆祝。

到了宋代,重阳节的习俗更加丰富,尤其在北宋时期,文人墨客对重阳节的参与非常积极。著名文学家苏轼在其诗作中曾多次提到重阳节的登高活动,展现了宋代对重阳节的推崇和人们对节日文化的深刻理解。在这个时期,菊花酒和重阳糕的制作也已经成为了必不可少的习俗。

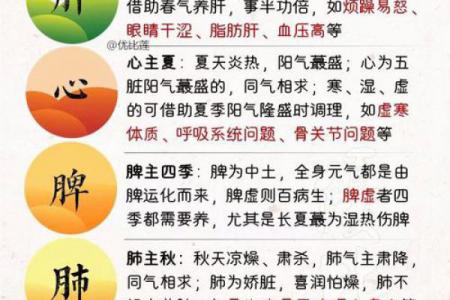

重阳节与健康生活的结合

进入现代,重阳节的传统习俗依然被许多人传承和发扬。随着时代的变化,重阳节不再仅仅是一个节日,它逐渐融入了健康养生的理念,成为人们关爱长辈、关心健康的重要时刻。在许多地方,重阳节当天的登高活动不仅是一种娱乐方式,更是一种锻炼身体、增强免疫力的健康行为。如今,人们还会通过组织登山、健步走等活动,倡导大家通过运动保持身体健康。

此外,现代的重阳节不仅仅局限于食用传统的菊花酒和重阳糕,许多养生专家会在这一天推荐一些适合的保健食品或养生方法,帮助人们在这个特殊的日子里更好地调养身体。无论是拜访长辈,还是在社交媒体上分享节日的祝福,重阳节已经成为了人们对生活品质和健康长寿的共同追求。