农耕社会对汉族节日庆典的深远影响

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-27 12:36:03

中国古代的节日庆典源远流长,汉族的节庆活动与农耕社会的关系尤为密切。农耕社会的生产方式、天文观测、季节变化等因素,深刻影响了汉族的节日设定与庆祝方式。通过分析两个历史案例与一个现代传承,我们可以更好地理解这一影响。

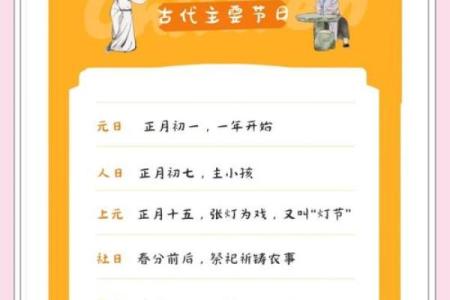

农耕与天文的结合——春节的起源

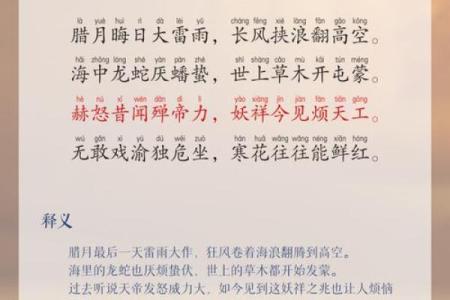

春节是汉族最为重要的传统节日之一,其起源与农耕社会息息相关。在古代,春节并不仅仅是一个新年的开始,它是与农耕周期紧密相连的一个节令性节日。古代中国的农耕社会以农业为生,农民在每年的冬季完成了最后一次的收成后,迎来休耕期。在这个休耕期,天文现象和季节变化成为节日庆典的依据。春节通常是在农历的腊月二十九或三十迎来,这一时段对应着冬至后的第一次新月,是天地运行的节律象征。春节的到来,标志着寒冷冬季的结束,春耕即将开始,因此,祭祖和祈福的活动成为了节庆的核心内容。

春节期间,家家户户都会进行大扫除,驱逐邪气,同时张灯结彩,迎接新一年的到来。这一系列活动,源自古代农耕社会对新一年的期盼与对自然的敬畏。祭祀祖先的传统,也反映了人们对“天命”和“天时”的依赖,表达了对丰收年景的祈求。

传统习俗的传承——端午节的历史

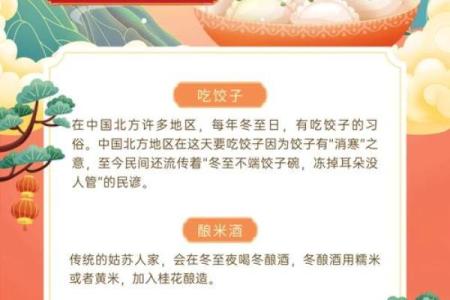

端午节是汉族另一个重要的节日,传统的活动包括赛龙舟、吃粽子、挂艾草等。这些习俗的起源与农耕社会紧密相关。端午节的设立时间恰逢夏季的农闲期,农民劳作较为繁重的季节,此时节气上的“五月初五”正是小满节气前后的时段,天气炎热,病虫害容易侵扰庄稼,因此端午节成为了人们防病祈安的时刻。

赛龙舟和吃粽子的传统,皆有其深刻的寓意。龙舟赛象征着驱逐水中邪气,确保水源和土地的清洁与丰盈;而粽子的形态则与古代的祭祀活动紧密相关,粽子中的糯米与豆类象征着丰收的五谷,粽叶包裹着食物,既防虫害,又保佑农作物免受灾祸。端午节的活动不仅是农耕社会对农业生产的文化表达,也是人们对天地自然的感恩与敬畏。

现代传承——重阳节的文化延续

虽然农耕社会的生活方式已经发生了巨大变化,但很多传统节日依然延续至今。以重阳节为例,虽然现代社会的农业生产方式已不再是主流,但重阳节作为纪念老年人的节日依然被许多家庭和社会组织广泛庆祝。在过去,重阳节被认为是秋收后的一个重要节点,它与农民的劳作紧密相关,正是在这一时节,农民通过祭拜祖先,祈愿秋收的丰盈与顺利。

现代的重阳节,则更加注重对老年人的尊重和关怀,许多地方会举行登高活动,以表达对健康长寿的祝愿。如今,重阳节不仅仅是农耕社会的一种文化传承,更是社会文明的一部分,体现了人们对生命的尊重与珍惜。

这些节日和传统活动的传承,不仅反映了汉族文化的悠久历史,更是农耕社会在长期与自然和谐共生中积累的智慧与情感的结晶。通过这些节庆,人们不仅传承了对农业生产的依赖,还表达了对家庭、对自然的敬畏与感谢,直至今日,依然影响着每一个庆祝节日的人们。