应用传统:现代社会如何传承节日的精神

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-27 16:45:02

节日是人类社会文化的重要组成部分,承载着丰富的传统与精神内涵。随着社会的发展,节日的形式和意义发生了变化,但其根植于农耕与天文的起源,以及代代相传的习俗依然深刻影响着现代社会。如何在现代社会中传承节日的精神,既是一项文化使命,也是一种社会责任。以下通过两个历史案例与现代传承,分析节日精神的传递与发展。

一、农耕与天文的节日起源

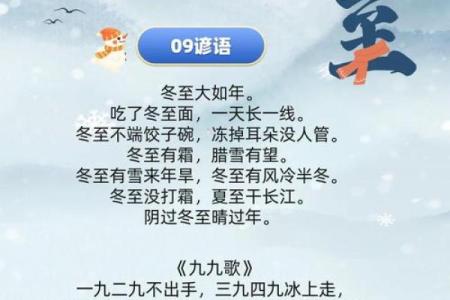

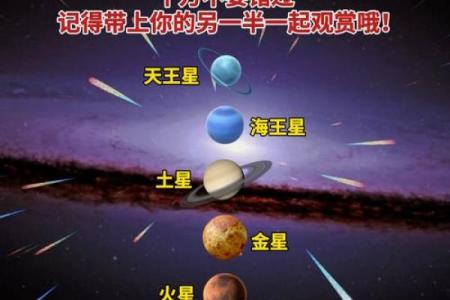

节日的起源与农业生产及天文现象密切相关。中国的春节便是一个典型的例子,春节不仅是农耕文明的象征,也与天文现象——冬至和春回大地密切相关。在古代,冬至是一个非常重要的天文节点,标志着一年中最短的一天,过后白昼逐渐增长,意味着春天的到来。春节作为农耕社会的传统节日,意味着新一轮农业生产的开始,农民们会举行各种仪式,祈求丰收与平安。

在古籍中,《礼记》记载了节令与农业生产的关系,强调“岁时记”,即按季节变化进行生活安排。这不仅仅是生产上的需求,也寄托着人们对自然规律的尊重与顺应。春节的诸多习俗,如扫尘、贴春联、吃年夜饭等,都是为了迎接新的一年的到来,祈愿来年风调雨顺,五谷丰登。

二、传统习俗的传承

随着历史的进程,节日的庆祝方式逐渐丰富,许多习俗在各地流传并得到保留。以中秋节为例,中秋节最初源于对天文现象的敬畏和祭月的传统。古代人们认为月亮代表着阴性和丰收的象征,因此在中秋之夜,家庭会围坐在一起,赏月、吃月饼,表达对自然的崇敬和对亲人的团聚与祝福。

《山海经》及《诗经》中都有相关的月亮崇拜的记载,传递着对月亮这一自然现象的敬仰。在今天,中秋节依然保留着吃月饼、赏月、团圆的习俗,尽管社会变迁,月饼的制作和品类也经历了多次创新,但其核心精神——团圆与共享,依旧是人们传承的文化符号。

三、现代社会的节日传承

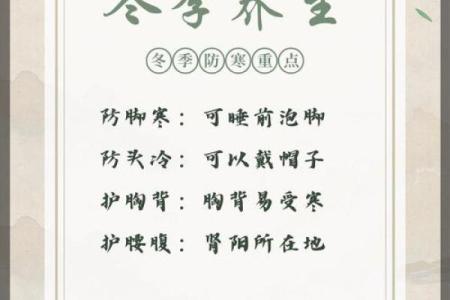

在现代社会,节日的传承面临着全球化与快节奏生活的挑战。许多人不再单纯追随传统的习惯,甚至一些节日的意义已经被商业化和消费化所影响。然而,现代社会依然在努力保留和传递节日的精神。

例如,在春节期间,尽管许多人选择出国旅游或是在外工作,许多地方依然保持着年味的传统。家庭团聚、发红包、拜年等活动不仅是对节日传统的传承,也是对家族文化和社会联结的强化。许多地方的传统艺术如舞龙舞狮、放鞭炮等也通过现代媒体形式得到了更广泛的传播,增强了节日的文化氛围。

此外,随着环保意识的提升,传统节日的某些习俗如烟花爆竹逐渐被更多环保、安全的活动取代,比如数字烟花和线上拜年等形式。这些创新既不失节日的原有意义,又符合现代社会的需求和观念,成为节日精神的新表达方式。

在这个信息化、全球化的时代,如何保持传统节日的精神内核,并在现代社会中找到适应与创新的路径,成为了每个文化参与者的重要课题。节日不仅是一个日期的象征,它还蕴含着深厚的文化价值,承载着代代相传的民族记忆与情感联系。