今天是中国的冬至节气,传统养生与天文智慧交织

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-27 12:36:02

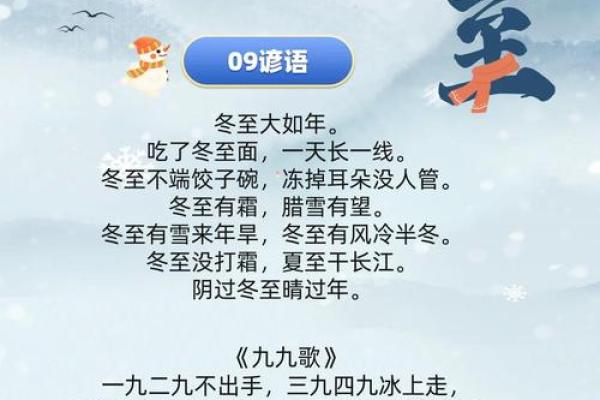

冬至是二十四节气中的一个重要时节,它标志着一年中白昼最短、夜晚最长的时刻。这个节气不仅具有重要的天文意义,更深刻影响着中国传统文化,尤其在养生、饮食、习俗等方面,体现了古人对自然界规律的深刻理解与顺应。

冬至的天文起源

从天文学角度来看,冬至是地球轨道上太阳直射点最南的时刻,意味着太阳的光照最弱,北半球进入了一年中最冷的时期。古代农耕社会依赖天文现象进行季节划分,冬至作为重要的节气之一,意味着农事的暂时休止与新一轮农耕周期的开始。在这个节气里,古人通过观天象、察地理变化来调整生产和生活节奏,以便在自然的变化中找到生存的平衡。

传统习俗中的冬至养生

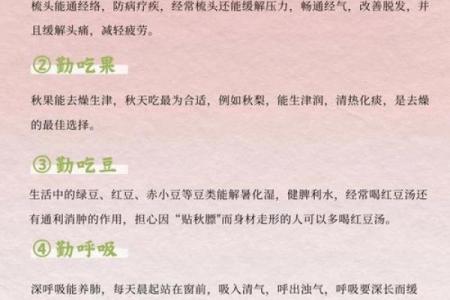

冬至不仅是天文现象的体现,还融入了丰富的传统习俗和养生智慧。古人认为,冬至过后,阳气开始逐渐恢复,正是养藏的时节,适宜调整饮食与作息,储备身体的能量。冬至的传统养生之一是食补,尤其是“吃饺子”。据传,冬至这天吃饺子能抵御严寒,保护耳朵,防止冻伤。东汉时期,医圣张仲景便提到,冬至时节应当吃饺子来温暖身体,防止寒气入侵。随着时间推移,吃饺子的习俗延续至今,成为了冬至节气的重要文化符号。

历史案例:东汉张仲景与冬至养生

张仲景的《伤寒杂病论》中提到冬至的重要性,他认为在寒冷的冬季,养生应注重温补和防寒。张仲景倡导通过合理的饮食和草药调理来增强人体的抵抗力,特别是通过食用羊肉和辛辣食物来温暖体内的阳气。他还建议冬季要避免过度劳累,适当休息,以便调整体内的阴阳平衡。张仲景的养生理念为冬至的传统习俗提供了理论依据,并成为后世医学文化中的宝贵财富。

历史案例:唐代的冬至节庆

在唐代,冬至被视为一个非常重要的节日,宫廷内外都会举行隆重的祭天仪式,以祈求新的一年里国家安康、风调雨顺。这一节日不仅与天文现象密切相关,也体现了古人通过节令来与天地对话的思想。唐代的诗人王之涣曾在诗中提到,“冬至日,祭天祭地,皆以为春兆”,反映了冬至不仅是节气的转折点,也是自然界与人类社会相互联系的象征。

冬至与健康养生

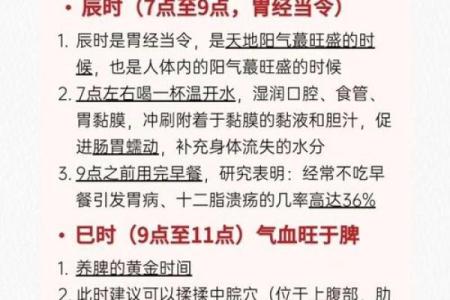

在现代社会,尽管农耕与传统天文观测的生活方式已不再主流,但冬至养生的传统依然得到了广泛传承。许多人会选择在冬至期间进行一些健康调理,如泡脚、喝姜茶等,以增强体质。此外,现代人也在注重冬至节气的养生规律,比如在冬季增加锻炼,保持充足睡眠,合理饮食,这些都与古代养生理念不谋而合。冬至不仅是对古老智慧的尊重,也成为现代人关注身心健康的重要时刻。

冬至节气的养生智慧与天文规律交织在一起,体现了中国传统文化对自然法则的深刻理解。从古代的天文观察到今天的养生习俗,冬至为我们提供了一个平衡自然与生活的契机。