文化习俗中的假期安排:节日休息背后的深厚意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-29 12:00:56

节日假期的设定,背后往往承载着丰富的历史和文化意义。从农耕文化到天文周期,再到现代的社会传承,每一个假期背后都有其独特的文化象征和历史渊源。通过节日的休息,大家不仅是休闲放松,更是通过这种方式传承着祖先的智慧和情感。

农耕文化中的节日安排

在中国古代,农耕文化是节日安排的重要起源。节令的变化和农业生产息息相关,许多传统节日的设立,实际上与农耕活动的周期密切相关。例如,春节是中国最重要的传统节日,其时间安排通常是在农历正月初一,紧接着农田的休耕期。春节作为一个辞旧迎新的节日,不仅是为了庆祝丰收,还是为了祭祀祖先,祈求新一年的好收成。传统的春节活动,如年夜饭、放鞭炮等,旨在驱除邪气,保平安。

同时,农历的二十四节气也标志着农田作物生长的不同阶段,许多节日活动与这些节气相呼应。比如清明节,不仅是祭祖扫墓的日子,还代表着春天的生机与新的农耕周期的开始。因此,农耕文化为节日的设置提供了时间框架,而休息时间则让人们在劳作后,得以适时地休整和享受生活。

天文因素与节日安排

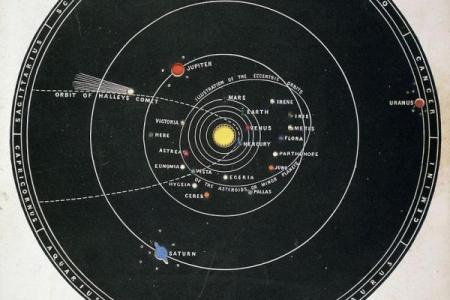

除却农耕,天文现象也是节日安排的重要依据。古人依据天体的运行轨迹,制定了许多节日。例如中秋节,起源于古人对月亮的崇拜与对天象变化的观察。在中国传统中,月亮象征着团圆与和谐,因此每年农历八月十五日的中秋节成为了家人团聚的重要时刻。月圆之夜,人们不仅赏月,还通过吃月饼、放灯笼等活动表达对美好生活的向往。

中秋节的设定,体现了天文知识对节日安排的深远影响。在这一日,月亮的圆缺与天文的周期性变化相符合,成为了人们团聚的象征。此外,天文现象的变化也是古人观察和计算农时的依据,节日与天象的结合,体现了古代人民的智慧和对自然规律的尊重。

现代传承中的节日文化

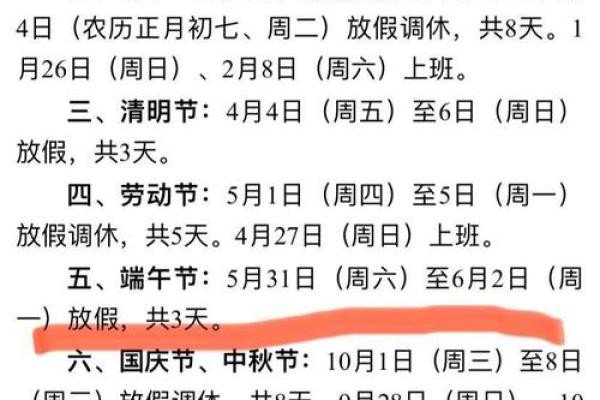

随着社会的进步和现代化的脚步,传统节日的意义依然未曾消失,反而在现代社会中得到了新的赋予和延续。在现代,节日不仅是休息的时光,也是人们情感联系和家庭团聚的重要时刻。春节、中秋节、端午节等传统节日,虽然少了一些传统的祭祀活动,但家庭聚会和休闲的文化内涵依旧保持。

例如,春节期间,尽管社会生活节奏加快,但回家的传统却未曾改变。无论身处何地,春节假期总是最能唤起人们归属感和亲情的时光。许多人选择在这段时间里返乡与家人共度,这种休息的方式并不仅仅是为了放松身体,更多的是通过这个节日,让人们感受到文化传承的力量,重温家庭和睦的重要性。

在现代社会,节假日不仅是文化习俗的延续,也是现代人对传统文化价值的认同。随着全球化的加速,人们对本土文化的认同感愈发强烈,节日假期已成为现代社会中不可或缺的一部分,它不仅让人们享受片刻的宁静,也让文化的根脉得以延续和发扬。

通过这些节日的设立和休息安排,历史与文化的深厚内涵得以传递,传统的节日意义也在现代社会中焕发新的生命力。这种深层次的文化象征,正是节日休息背后的真正价值所在。