养生与节令相随的节日养生秘笈

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-29 12:01:25

在中国,节令与养生密切相关。随着四季的更替,各种节令的饮食、起居和活动都有不同的要求,而这些习俗与农业生产、天文变迁息息相关。人们通过节令调整身体状态,不仅是顺应自然,更是传承了一种健康的生活智慧。以下将从历史案例和现代传承的角度,探讨节令养生的精髓。

农耕文化与节令的关系

中国自古是农业大国,农耕文化对节令养生有着深刻的影响。随着季节的变化,农业生产的重点也随之调整,从而形成了与季节相关的各种节令养生观念。比如,“立春”这一节气,标志着春季的开始。古人认为,春天是万物复苏、阳气上升的季节,此时应以清淡、温和的食物为主,避免油腻和寒凉食物。传统的春季饮食习惯中,会大量使用新鲜的蔬菜、豆芽、果品等,这不仅符合季节气候,也帮助身体顺应阳气生发,增加抵抗力。

从《黄帝内经》一书中,可以找到关于春季养生的记载。“春三月,此为发陈,气于血;早卧晚起,广步于庭,披发缓行。”这段话中强调了春季养生的重要性,即要保持适当的运动,注意作息的规律,尤其是“早卧晚起”的建议,体现了春季阳气上升时,应增加休息,避免过劳。

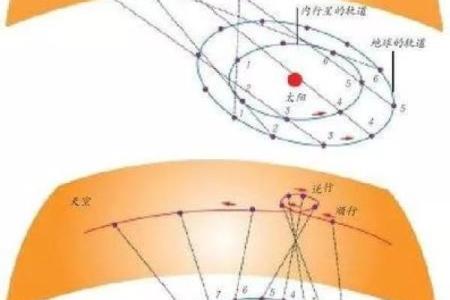

天文现象与节令的影响

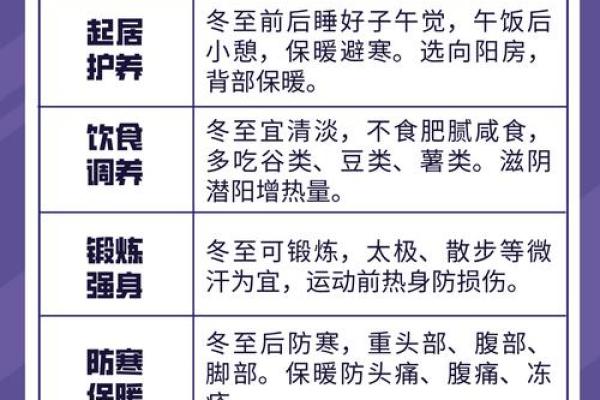

天文现象如日月星辰的变化,也对节令养生产生了深远的影响。农历的节气正是基于太阳在黄道上的运行轨迹,每个节气的设定,都与天文观测息息相关。比如“冬至”节气,标志着白昼最短、黑夜最长的时候。古人认为,这时阳气最弱,人体也容易感到疲倦、寒冷,因此此时的饮食和生活习惯要特别注意温暖和滋补。经典的冬至习俗包括吃饺子、喝羊肉汤等,都是为了抵御寒冷,增加体力。

《史记》中有提到古人如何通过天文现象预测季节的变化,并调整农业和生活方式。这种智慧不仅限于耕作,也反映在节令养生的各个方面。例如冬季要注重“进补”,增强体质,以应对寒冷的季节。

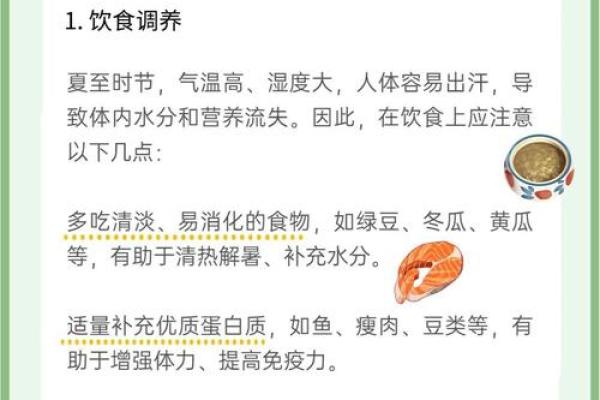

节令养生与健康管理

进入现代,节令养生的传统习惯并没有消失,反而被越来越多的人重视,特别是在健康管理领域。现代人面对快节奏的生活,常常忽视了与自然节令的和谐共处。然而,近年来随着中医养生理念的普及,许多人开始重新审视节令与身体健康的关系。

例如,在“秋分”时节,气候干燥,空气湿度较低,容易导致肺部不适。此时,中医提倡“润肺”养生,可以通过多喝汤水、食用梨、蜂蜜等润燥食物来调节体质。现代的健康管理也开始融合这种传统智慧,建议根据季节变化调整饮食和作息,以达到最佳的健康状态。

同时,现代社会的节令养生不仅局限于饮食,运动和休息同样重要。许多健康管理平台会根据不同的节气,推荐适合的锻炼方式和作息时间,以帮助人们适应季节变化,保持身体和心理的平衡。

通过对这些历史案例和现代传承的分析,可以看出,节令养生不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是人类与自然和谐相处的智慧体现。随着现代社会的进步,节令养生的理念仍然有着广泛的应用,提醒我们要在日常生活中顺应自然的节律,保持健康。