探秘冬至前夕的养生习俗与天文现象

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 15:18:03

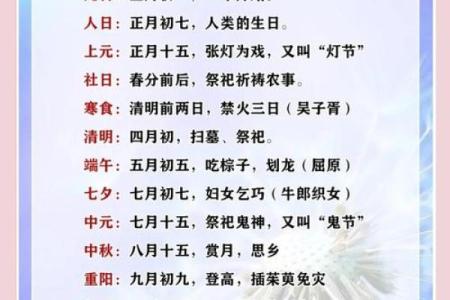

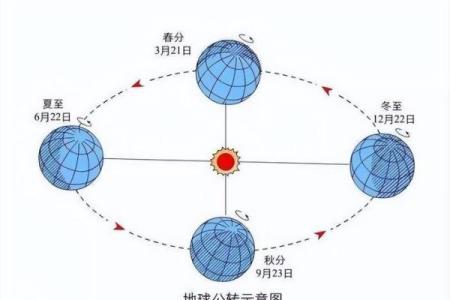

冬至是我国传统二十四节气中的重要节气之一,每年12月21日至23日之间,白昼最短,黑夜最长。作为“冬季养生”的开端,冬至前夕的养生习俗与天文现象,常常蕴含着深刻的天文和农耕智慧。冬至不仅是气候变化的标志,也承载了丰富的文化内涵。

冬至与农耕文化的关系

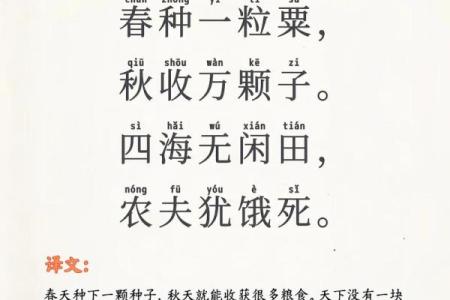

从农耕社会的角度来看,冬至标志着寒冷季节的到来,预示着一年一度的农田休整期的开始。在古代,冬至前夕的农民们会通过天文现象来预测未来的气候变化,影响种植和收获的安排。根据《吕氏春秋》的记载,冬至为阴极阳生之时,太阳恢复了阳气,从此昼长夜短,气候将逐渐回暖。这一时节,农民要开始储备过冬的粮草,并进行一些必要的耕作准备。

在这个时节,天文观测成为古代人们生活的重要部分。冬至前夕的天文现象,比如冬至日的“冬至日光斜照”和“北极星升起”现象,常常被用来预测未来一年的气候变化,农民们会根据这些天文现象安排农事活动。

饮食习俗的传承

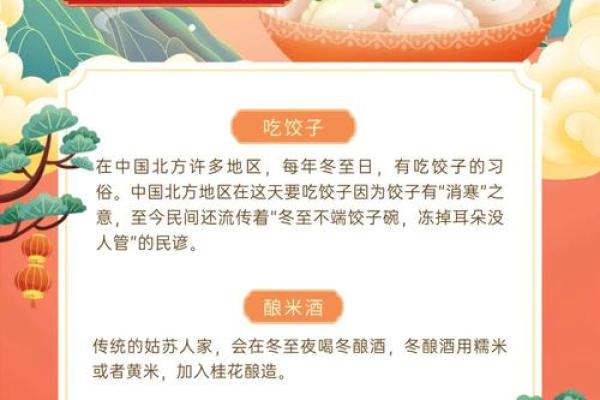

冬至前夕的传统饮食习俗非常丰富,尤其是在北方地区,冬至前夕的“饺子宴”是不可或缺的传统盛宴。根据《礼记》的记载,冬至时节,阴气极盛,正是补充阳气的最佳时机。人们通过食用羊肉、牛肉等温补食物,增强身体的抗寒能力。而饺子作为冬至传统食品的代表,也有着寓意团圆和祈求来年丰收的象征。

此外,在南方,冬至前夕习惯食用汤圆,汤圆的圆形象征着团圆与和谐。无论是北方的饺子还是南方的汤圆,都反映了人们对家庭团聚、幸福安康的美好祝愿。

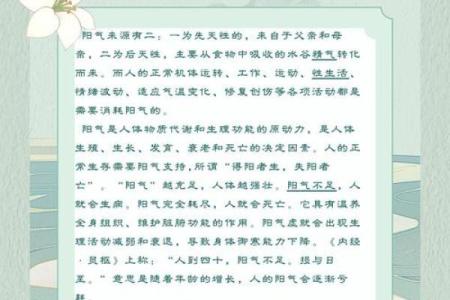

古代典籍中的养生智慧

在《黄帝内经》中提到:“冬三月,此为闭藏,水冰地闭,存养为时。”这段话体现了冬季养生的核心思想——藏。冬至前夕,人们的养生重点在于“藏”,即在寒冷的季节里积蓄阳气,保持体力,避免过度消耗。因此,古人建议通过进食温补食物、适当进行缓慢的运动等方式,以达到冬季养生的目的。

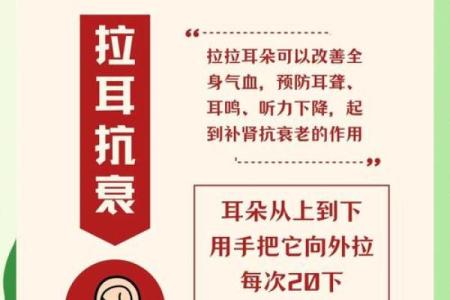

此外,《太和玉鉴》一书中也记载了冬至时节的一些养生方法。书中提到,在冬至前夕,应适当增加睡眠时间,避免熬夜,以充分补充精气。冬至日,阳气开始回升,适当的锻炼能够帮助促进血液循环,增强身体抵抗力。

现代传承与创新

在现代社会,冬至前夕的传统养生习俗得到了广泛的传承与创新。许多人仍然保持冬至吃饺子、汤圆的习惯,尤其是在家庭聚会时,冬至不仅是养生的时机,也成为了亲友团聚、分享温暖的节日。

一些现代养生专家也结合传统养生理念,提出了一些适合现代人的冬至养生方法。比如建议在冬至前夕进行一些温和的户外活动,如散步、太极等,帮助身体保持活力。同时,现代人也更加注重食物的多样性和营养平衡,冬至期间适合摄入富含维生素D、钙和蛋白质的食物,以帮助增强免疫力和抗寒能力。

通过这些现代化的养生措施,人们不仅能在寒冷的冬季保持健康,还能感受到传统文化中蕴含的智慧与温暖。