十一月农耕节日:如何根据季节变化调节农事活动

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-11 15:01:30

随着季节的变化,农事活动也会相应地进行调整。每年的农耕节日为农业生产提供了时间节点,也反映了农业与自然的密切联系。在中国传统农业社会,农耕活动的安排往往与天文季节变化密切相关。尤其是秋冬交替之际,十一月农耕节日便为农民指引了正确的耕作方向。

农耕节日的起源:天文与农耕的交织

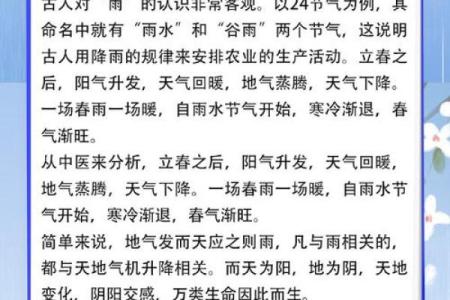

农耕节日的起源可以追溯到古代天文与农业生产的紧密联系。中国古人通过对天象的观察来决定农事活动的时间,节令的变化直接影响了耕作方式。二十四节气便是这种天文与农业结合的产物,其中“立冬”与“冬至”是重要的节点,象征着农事活动的转变。

十一月是秋冬交替的时节,气温逐渐下降,农作物进入了收割和储藏的阶段。此时,农民根据天气变化来调整作物的收获、储藏等工作。在古代,农民依据“天时”来做出决策,比如冬季农事活动以休整为主,某些作物要趁着霜冻之前收割,避免寒冷气候对粮食的影响。

传统习俗:饮食与活动的结合

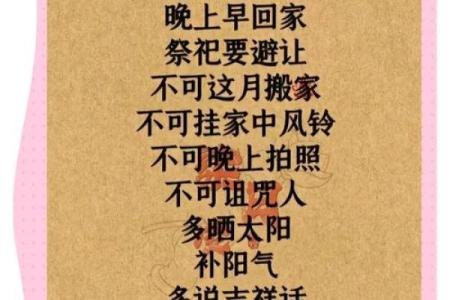

农耕节日的传统习俗也往往紧密与农业生产相联系,尤其是在饮食与活动方面。进入十一月,节令性食品成为人们餐桌上的重要部分。在中国北方,传统上会吃一些具有暖身功效的食物,如羊肉汤、炖鸡、红枣粥等,以帮助身体抵御寒冷。而在一些地方,也有在这个时期祭祖的习惯,通过祭祀活动感恩大地的馈赠,祈求来年丰收。

此外,十一月也是农民总结一年的劳作成果、休整身体的重要时刻。农村地区会有一定的节庆活动,如农民的聚会、祈福等,这些活动不仅是对农业生产的一种总结,也体现了人们对自然与命运的敬畏。这样的习俗至今在一些地方仍然保留,成为现代社会与传统文化的连接纽带。

历史案例:古代农耕与节令的结合

在《农书》中,记载了许多农耕与天文节令的关系。例如,古代农书中提到,到了“立冬”时节,北方地区要开始收割小麦、冬小麦等作物,而南方则需确保早稻的晾晒和储存。这种依赖天象变化来安排农事活动的方式,在当时极为普遍。农书中还特别指出,冬季的寒冷使得土地进入休整状态,农民应该趁着这个时节进行土壤的施肥和修整,为下一年的春耕做好准备。

农耕文化与节令的当代意义

到了现代,虽然机械化和科技化的农耕方式使得农事活动的调节变得更加高效,但季节的变化仍然对农业生产有着深远影响。许多地方依旧保留着传统的农耕节日庆祝活动,这不仅是对历史的传承,也是对传统农业方式的一种敬仰。在一些农村地区,农民依然会根据传统的节令来调整自己的农事计划,比如在冬季开始之前进行土地的深耕和准备。

此外,现代社会对季节性农耕节日的认知也在逐渐增加,农业教育中加入了更多的传统节令知识,推动了人们对农耕文化的重视。在一些地方,传统的节日活动与现代农业科技相结合,促进了绿色农业的发展。这种融合不仅让现代人更加了解自然的周期,也让农业生产保持着与自然环境和谐共生的状态。