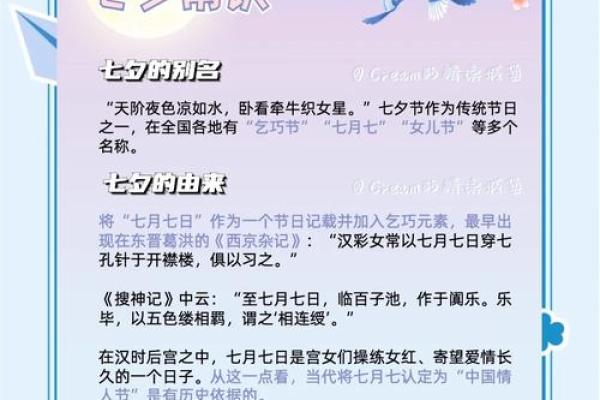

七月七号的七夕节:星光下的传统与现代交融

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-23 10:18:02

七夕节,是中国传统文化中独具特色的节日之一,源远流长。它的起源、习俗和文化内涵,承载着深厚的历史背景,也蕴含了天文、农耕等多方面的元素。作为一年一度的浪漫节日,七夕不仅在传统文化中占有一席之地,现代社会也赋予了其新的生命力,使得这一节日更具吸引力。

七夕节的起源:天文与农耕的交织

七夕节的起源可以追溯到古代中国的天文观察和农耕文化。在农耕时代,天象的变化直接影响到农业生产与人们的生活节奏。七夕节正是根据天文现象确定的,它的日期通常出现在农历七月初七。这一天,天上的织女星和牛郎星在银河的两端相望,象征着这对星辰间的深情。

据《诗经·小雅·车辖》中所记载,“星汉灿烂,若出其里”,这便是对银河、牛郎织女的描述。牛郎织女的故事则通过不断流传的民间传说,形成了今天的七夕节。织女是天帝的女儿,而牛郎是一个凡人,他们因天河的隔阻而无法常常相见。每年七月初七,织女和牛郎才能在鹊桥上相会,这一美丽的传说深深打动了古人的心灵,也为七夕节注入了浪漫和期待。

七夕节的传统习俗:饮食与活动的多样性

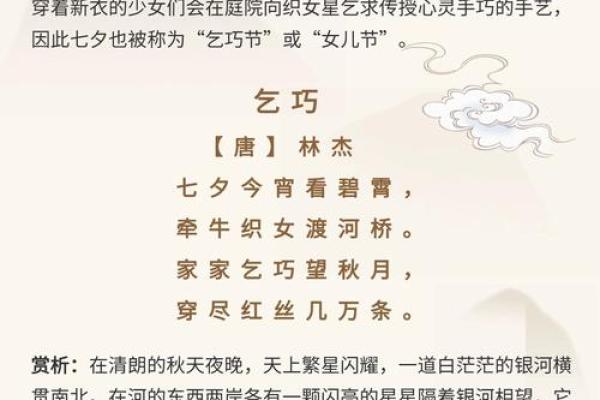

七夕节的传统习俗,融入了浓厚的农耕文化和天文观念。古代人们认为,在这一天举行特定的活动,可以祈求幸福、长寿和美好的爱情。最具代表性的传统活动之一是“乞巧”,即年轻女子在这一天向织女祈求聪慧和巧手。她们会在七夕的晚上举行穿针引线等活动,寓意着织女的技艺。

在饮食方面,七夕节也有着独特的传统食物。例如,七夕节时人们常食用“巧果”,这是一种用米粉制成的小吃,象征着巧妙的技艺和人们对美好生活的向往。此外,七夕的夜晚,情侣们还会通过一起观星、许愿等方式,表达对彼此的深情厚意。

历史案例:汉代的七夕与现代的七夕传承

在汉代,七夕节的庆祝活动已经初具规模。当时的宫廷和民间都举行了“乞巧”仪式,尤其是在宫廷中,宫女们在七夕节这一天会在皇帝面前展示自己的技艺,参加选美活动和才艺比赛。这种活动不仅是对织女巧艺的敬仰,也体现了对女性美丽和智慧的崇敬。

到了唐代,七夕节的庆祝活动更加盛大。《大元大一统志》中记载,唐代的皇宫内外都非常注重七夕节的庆祝。唐代诗人杜牧在《秋夕》中提到:“银汉迢迢暗度,金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”这首诗通过对牛郎织女相会的描绘,展示了七夕节的浪漫氛围,也反映了唐代人对这一节日的重视。

而现代的七夕节,随着社会的发展和文化的传承,逐渐形成了商业化的庆祝方式。在今天,七夕不仅仅是传统的乞巧和祈福节日,它也被赋予了现代的情感元素,成为了情侣们表达爱意的浪漫时刻。商家们通过举办各类促销活动、情侣旅游、送花送礼等方式,使得这一节日成为了全民关注的焦点,现代社会的七夕节充满了更多的商业色彩和娱乐性。

传统与现代的交融,使七夕节变得更加多样化和丰富多彩。无论是古老的农耕习俗,还是现代的浪漫表达,七夕节都让我们看到了文化的传承与变迁。