中秋节的天文现象与团圆文化

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-29 05:18:02

每年的农历八月十五,是一个特殊的日子,不仅是月亮最圆最亮的时刻,也是象征团圆的节日。这一天,家人们齐聚一堂,共享美好时光。中秋节的由来,既与天文现象紧密相关,也与古老的农耕文化息息相关。

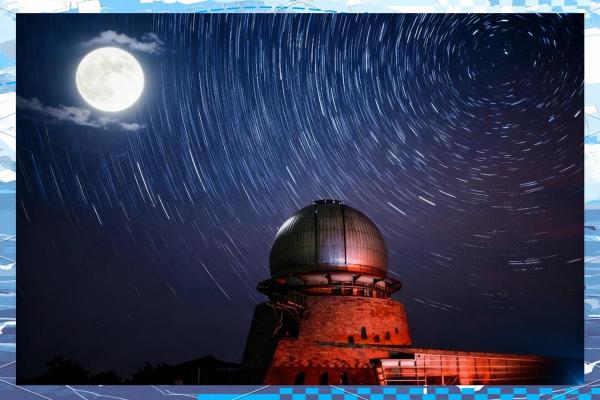

天文现象与节日起源

从天文学的角度来看,中秋节与月亮的周期性变化密切相关。古人通过观察月亮的圆缺,发现八月十五日的月亮特别圆满,象征着阴阳调和与五行平衡。根据古代的农耕文化,丰收的季节与月亮的盈亏变化紧密相连,农民们通过这一时刻的月亮,庆祝一年的辛勤劳动成果,祈求未来的好收成。

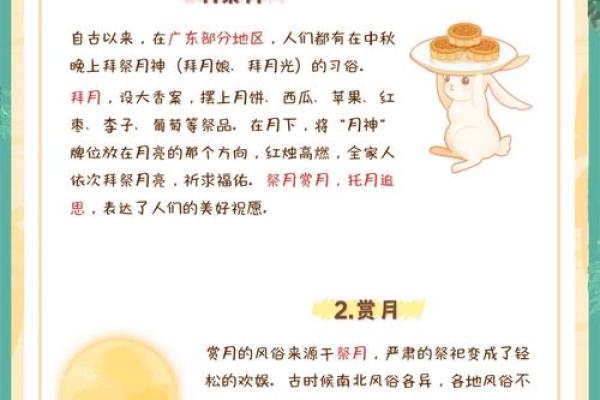

而中秋节的传统也与古代的“祭月”习俗有关。在古代,人们认为月亮是象征阴的天体,是女性与母亲的象征。因此,在这一天,祭月成为一种重要的仪式,表达对月亮神的敬仰和感恩。

唐代的月饼与团圆

中秋节的习俗在唐代时期逐渐成熟,并与月饼紧密联系在一起。月饼作为中秋节最具代表性的食品,最早起源于唐代。当时,月亮被认为是最高的神祇,百姓通过祭月来表达对月亮的崇敬。月饼的圆形象征着团圆与完整,而其内含的丰富食材,也象征着丰收与富贵。

唐代的宫廷中,帝王与后宫会在中秋夜举行盛大的宴会,共同赏月,庆祝丰收,并通过月饼等食品祈愿来年的安康。这个传统逐渐影响到民间,月饼的制作和分享成为了中秋节的标志性活动。

宋代的月亮与诗歌文化

宋代是中秋节文化发展中另一个重要时期。此时,月亮不仅是祭祀的对象,更成为了文人雅士的创作灵感。宋代的诗人如苏轼,他在《水调歌头·明月几时有》一词中,便表达了自己对月亮的深情与思考。在这首诗中,苏轼通过月亮来寄托自己对于兄弟的思念,诠释了中秋节的团圆文化。

这一时期,赏月与吟诗成为了文化活动的重要组成部分。中秋节不再仅仅是一个节日,它也成了文人抒发情感的载体。人们借助明月,表达自己的怀念、祝福与团圆的愿望,这种情感的升华使得中秋节在文化层面得到了深刻的表达。

家庭团聚与共享

到了现代,中秋节依然保持着强烈的家庭团聚氛围。尽管社会发生了巨大的变化,但家人围坐一起共享月饼、吃团圆饭的传统依然延续着。现代的月饼不再仅仅是传统口味,也加入了许多创新元素,从口感到造型上都在不断变化,但其代表的“团圆”寓意始终未变。

现代社会中,工作压力大、家庭成员常常分居各地,然而中秋节作为一种传统节日,仍然能让远离家乡的人们回家,与亲人一起度过这段美好的时光。通过这一节日,现代人不仅重温了传统习俗,也传递了亲情与温暖。与此同时,很多企业和单位也通过举办中秋晚会或送月饼等方式,让员工感受到集体的温馨和团结。

无论时代如何变化,中秋节的核心依然是“团圆”。从农耕时代的祭月,到唐宋时期的文人雅士,再到现代的家庭聚会,中秋节始终是人们与亲人、朋友共同庆祝、共享丰收与幸福的时刻。这份传统,在现代社会的传承中愈加显得珍贵和有意义。