中国传统节日背后的天文奥秘与养生智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-29 15:09:02

中国传统节日深受天文与养生智慧的影响,展现了人与自然的和谐相处。通过这些节日,人们不仅祭拜祖先、庆祝丰收,还融合了天文观察与季节变换的智慧,借以调养身心、祈求安康。

农耕文明与节日的起源

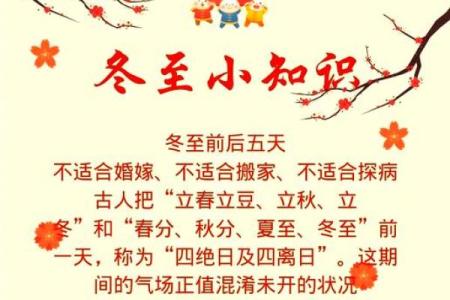

中国传统节日的形成与农耕文明息息相关,古人通过天文现象的观察,发现了与农业生产密切相关的规律。比如,春节的日期通常是依据农历正月初一来确定,这一时刻恰逢冬至后第一个新月,标志着阳气回升、万物复苏。从古代的“岁时记”到《黄帝内经》中对季节变化的详细记载,人们通过观察太阳、月亮的运动来安排农事与节令。

《黄帝内经》中提到,“春夏养阳,秋冬养阴”,这正是根据天文变化对人体生理周期的调节。在春季,万物生长旺盛,此时是补充阳气、增强体力的最佳时机;而秋冬季节,则适合养阴,保持体力,以适应自然界的收敛与寒冷。因此,节令中的许多活动与饮食,都与养生理论息息相关。

传统习俗与天文智慧的结合

在中国传统节日的习俗中,饮食与活动往往包含了深刻的天文与养生智慧。例如,端午节的习俗中,吃粽子、赛龙舟的活动,都与古人对太阳运动的理解密切相关。端午节每年都在农历五月初五,这一天正处于夏季的中期,此时阳光最为强烈,古人通过赛龙舟和挂艾草、菖蒲的方式,驱邪祈安。

根据《周礼》记载,五月五日正值夏至之前,正是阳气最旺盛的时节。古人认为,阳气过强易导致外邪入侵,影响人体健康,因此通过赛龙舟、挂艾草、喝雄黄酒等方式,能够驱散体内外的寒湿与毒气。此外,粽子的食用也是根据季节性需要来补充人体所需的营养,粽子中的糯米、红枣等食材有助于补充体力,抵御夏季的炎热与湿气。

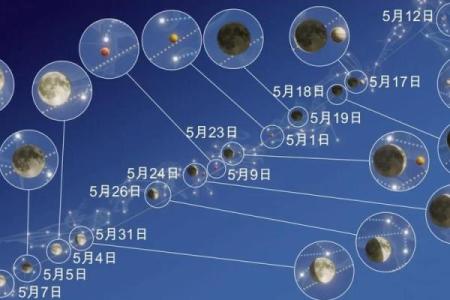

天文观测与现代传承

随着现代科技的进步,天文观测手段已不再依赖简单的肉眼观察,然而,传统节日中的许多活动依然延续了古人的天文智慧。例如,中秋节作为一个具有天文背景的节日,背后蕴含了深厚的天文知识。古人通过对月亮的观测,发现月亮的盈亏变化与地球的自转、引力关系密切,月亮的圆缺变化成为了传统节令的重要依据。

中秋节的核心活动是赏月,古人认为,圆月代表着圆满与团聚,这一习俗体现了对天文现象的尊重,也隐含着追求家庭和谐与社会安定的象征意义。现代社会中,尽管科技已经改变了人们的生活方式,但人们依旧保留着在中秋节与亲朋好友团聚,共同赏月的传统。这不仅是对自然天文现象的敬畏,更是对家庭与社会联系的珍视。

在养生方面,中秋节的月饼不仅仅是节日美食,它的起源也与古代的天文信仰相关。月饼的圆形象征着月亮的圆满,象征着家人团聚与五谷丰登的美好愿望。现代医学也发现,月饼中的一些传统食材,如红豆、莲蓉等具有一定的滋补效果,有助于调节体内的阴阳平衡。

通过天文观测与养生理论的结合,中国的传统节日形成了独特的文化体系,不仅体现了古人对天文的智慧,还融合了养生之道,帮助人们在日常生活中保持身体的平衡与健康。这种传统的延续,至今依然是现代人重要的文化传承。