文化探秘:节令与民间信仰的交织

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-31 15:54:03

中国传统节令与民间信仰息息相关,反映了农耕文明的深厚底蕴与天人合一的思想。节令不仅仅是时间的标记,更是文化传承的重要载体。通过节令的演变与民间信仰的交织,我们可以感受到古人如何通过天文和农业的规律理解自然,并以此塑造独特的传统习俗。

节令的起源:农耕与天文的交织

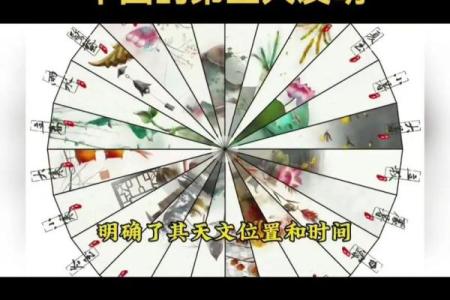

中国的节令体系深受农耕社会和天文观测的影响。在古代,农业是生活的基础,节令的划分主要与季节的变化和农耕活动密切相关。而天文观测则为节令提供了准确的时间依据。最早的二十四节气便是基于太阳的运动轨迹,结合农业生产周期而设定的。

例如,“立春”标志着春天的开始,农民在这一节令之后开始播种;而“冬至”则代表着一年中白昼最短、夜晚最长的时刻,也象征着“阴极阳生”,是阴阳转换的时刻,寓意着新一轮的生命开始。天文与农耕相结合,不仅决定了节令的设置,也使得节令成为农业活动的重要指引。

传统习俗的体现:饮食与活动的习惯

节令的传统习俗与民间信仰有着紧密的关系。从饮食到活动,无不与自然、农业生产及民众的信仰需求密切相关。

例如,春节是中国最为重要的节日之一,标志着新一年的开始。春节的习俗丰富多彩,包括贴春联、放鞭炮、拜年等活动,其中不少与驱邪祈福有关。人们相信,春节期间的各种习俗可以驱除恶灵,保佑全家安康。在饮食方面,春节的年夜饭是最具代表性的传统,饺子、鱼、年糕等食物寓意着吉祥和富贵。其中,饺子象征着财富,因为其形状像古代的金元宝,而鱼则寓意着“年年有余”。

另一个例子是清明节,这一节令与扫墓、祭祖紧密相连。清明节是春天的节令之一,人们会在这一天祭拜祖先,以示对先人的尊敬与怀念。此外,清明节期间也有踏青的习俗,寓意着在春暖花开的时节,去郊外散步、祈求身体健康与心情愉悦。饮食上,清明节的“青团”便是这一节令的代表食品,它以艾草为主料,象征着春天的生命力。

节令与信仰的延续

进入现代,尽管科技发展迅速,许多古老的节令习俗依然保留在民间,成为人们生活的一部分。随着人们对传统文化的重视,节令习俗也逐渐得到了现代的传承与发扬。

例如,近年来,随着“非物质文化遗产”的推广,许多年轻人重新认识到传统节令的文化价值。春节期间,尽管工作和生活节奏加快,但许多年轻人依然会回家与家人团聚,吃年夜饭,享受传统的家庭氛围。同时,清明节和中秋节的祭祖与团圆活动也得到了现代社会的广泛重视,许多地方甚至开展了节令文化的传承活动,如传统民俗表演和节令相关的知识讲座,进一步促进了这些传统的传承与发扬。

尽管现代社会的节奏快、生活方式多样,但传统节令的民间信仰与习俗依然在中国社会中占据着重要的地位。从农耕的周期性活动到信仰的祭祀行为,节令与民间信仰交织成一幅深具文化底蕴的画卷,展现了中华文化的深厚积淀与不断传承的生命力。