农耕与天文交织的传统节日顺序表

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-05 15:00:03

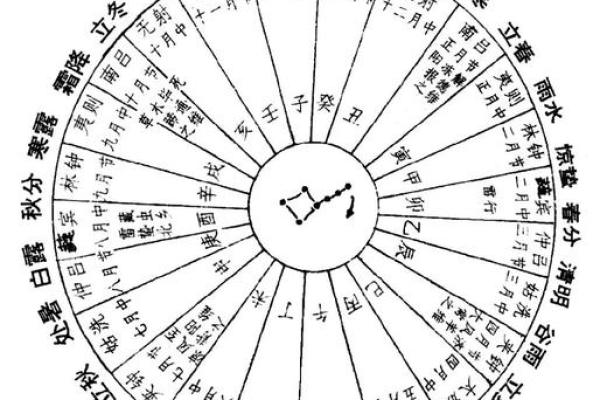

农耕文化与天文现象的交织孕育了众多独特的传统节日。这些节日的起源与人们的生活方式密切相关,反映了人类对自然规律的尊重与适应。通过对这些节日的解析,我们可以更好地理解古人如何在农耕与天文的交织中寻找到生活的节奏。

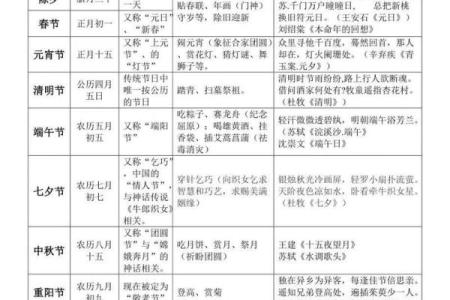

农耕起源:春节的起源与习俗

春节,作为中国最为重要的传统节日,其历史渊源可以追溯到远古的农耕文化。春节起源于古代的祭祀活动,最初是为了祭天祈求丰收,后来逐渐演变成以家庭团聚为核心的庆祝节日。春节的时间通常是在农历正月初一,这一时段正值冬季结束,春季的开始,象征着新的农耕周期的开始。

春节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的活动便是“年夜饭”和“放鞭炮”。“年夜饭”是全家团聚的时刻,丰盛的饭菜象征着来年的富足和顺利。根据古籍《礼记》的记载,春节期间的“祭灶”和“祭祖”是必不可少的仪式,表达了对先祖的敬仰与对家庭运势的祈愿。至今,许多家庭仍然保持这些习俗,以此传承对自然与家庭的敬畏。

天文与农耕的结合:端午节的历史传承

端午节的起源与天文现象息息相关。端午节通常是在农历五月初五,这一时间点是夏季的开始,也是小满节气的临近,农田里的农作物开始进入生长旺季。古人将这一天与天文现象结合,形成了端午节的定期祭祀活动。传统上,人们认为端午节是驱邪避祟的时刻,因此形成了许多与防疫驱灾相关的习俗。

端午节最著名的习俗莫过于吃粽子和赛龙舟。粽子的起源有多种说法,其中一种解释是,粽子最初用来祭奠屈原。屈原是一位古代伟大的爱国诗人,他跳入汨罗江自尽后,百姓为了保护他的遗体不被水中的鱼虾侵害,便将米团投进江中,逐渐形成了吃粽子的习俗。赛龙舟则是模仿当年百姓划船拯救屈原的情景,后来逐渐演变为一种富有竞技性质的活动。两者均结合了天文与农耕的节令特点,象征着对自然灾害的抵御和对丰收的期待。

重阳节与登高活动

随着时间的推移,许多传统节日在现代社会得到了不同程度的传承和创新。重阳节便是其中之一。重阳节又叫“老人节”,通常是在农历九月初九,这一时段秋高气爽,正是人们登高望远的好时节。重阳节的传统活动之一便是登高,而这一习俗的起源与古代人对天文现象的观察有关。九月九日,正值秋季天高气爽的时节,古人认为此时登高能够避灾祈安,寓意着健康长寿。

随着社会的变迁,重阳节的传统习俗不仅限于登高,更多的人开始将其作为一个尊老敬老的节日,弘扬孝道和敬老精神。现代社会的重阳节也常常伴随着老年人活动和敬老表彰,活动形式虽然发生了变化,但传承的核心精神依旧是对自然与生命的尊重。

这些节日的传统习俗,虽然历经时代变迁,却始终与农耕文化和天文现象紧密相连。从春节到端午节,再到重阳节,我们不仅看到古人如何与自然相互依存,还感受到传统文化在现代社会中的延续和变革。