十二月农耕传统:冬季农业休养与来年准备

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-30 00:36:12

随着冬季的到来,农田逐渐进入休耕期,农民们开始了传统的休养生息。根据中国古老的农耕文化,冬季是农事活动较少的时期,也是为来年农业生产做准备的重要时节。这个时期的传统习俗在农耕文化中有着深厚的历史背景,并通过代代相传的方式,影响了当代的农业生产方式与生活习惯。

农耕与天文的密切关系

冬季农业的休养与天文变化密切相关,特别是十二月的“冬至”节气。冬至是二十四节气中的一个重要节点,代表着阳气的复苏。根据农历,冬至之后白昼渐长,气温逐渐回升,意味着新的春耕周期即将来临。古人以天文的变化为依据,安排农业活动。冬至前后,田地需要适度的休整,减少劳作,让土壤得到恢复与调养,为来年的农耕做好准备。

在农耕的起源上,冬至的时间点在古代已被用来规划农业生产的周期。古代农民根据太阳的运行轨迹,通过观天象、察地气来确定播种、收获的最佳时机。这个与天文变化密切相关的农耕理念,不仅体现在冬季的休养阶段,也贯穿了整个农业生产过程。

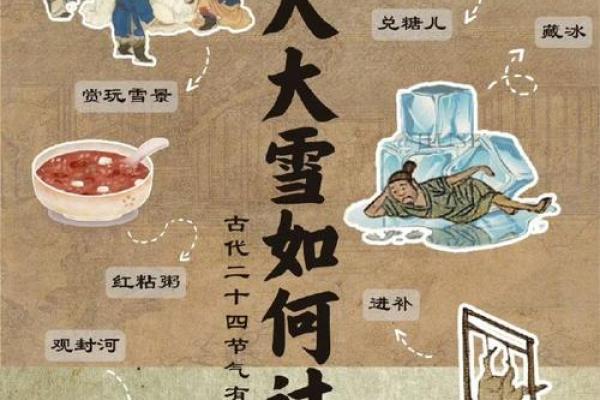

传统习俗:饮食与活动

冬季是农民休养生息的时期,但这并不意味着完全停工。传统的饮食与活动方式,往往蕴含着丰富的农耕文化。冬季的食物多以温补为主,传统的“腊八粥”和“年夜饭”是冬季饮食中的重要组成部分。腊八节是农历十二月的一大节日,农民们会在这一天制作腊八粥,寓意着五谷丰登,生活富足。腊八粥不仅是一道美味的食品,也象征着人们对未来农业丰收的期许。

除了饮食,冬季的传统活动也是不可或缺的一部分。传统的农事活动中,冬季是“修枝剪叶”的最佳时机。农民们会在这个时期修整果树,清理农田,为来年的农业生产打下基础。此外,许多地区还有冬季的祭祀活动,农民们会祭拜土地神、灶神等,祈求来年风调雨顺,五谷丰登。

历史案例:古代与现代的传承

从历史上看,农耕的冬季休养习俗有着悠久的传统。东汉时期的《齐民要术》中就有明确提到冬季是休养生息的时节,农田休耕有助于土壤恢复,确保来年的丰收。这一传统在中国古代农耕社会中流传千年,成为了农业生产的自然规律。

在现代,尽管科技的进步使得农业生产方式发生了巨大变化,但冬季休养的传统依然得到了保留。在一些农田地区,仍然会根据传统节气来安排农事活动。例如,农民们依然会在冬季进行农田的翻土、施肥等准备工作,为春耕做足充分的准备。在现代农业中,这些活动虽然不再完全依赖手工劳作,但其背后的理念——休养生息与来年准备——依然是农业生产中不可忽视的部分。

通过对古代与现代农业活动的比较,可以看出,无论科技如何发展,人们对季节变化的感知和对自然规律的尊重始终未变。十二月的冬季,不仅是休养的时刻,更是为来年农业奠定基础的重要时机。

在现代社会,虽然农田的耕作方式不断变化,但每年冬季的传统习俗与节气活动依旧在许多地区得以传承。这些传统,不仅仅是农业生产的安排,更是人与自然和谐相处的智慧体现。