养生提示,如何在秋季保持健康

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-30 06:36:02

秋季是四季中最具变化的季节之一,气候从炎热转为凉爽,昼夜温差增大。这一季节的变化不仅对人的生理健康产生影响,也与我们的饮食、起居等习惯息息相关。保持秋季健康的秘诀,离不开对古代智慧的继承与现代生活方式的结合。

一、农耕与天文对秋季养生的影响

秋季养生有着深厚的农耕文化背景。在古代,秋天是农忙后的休整季节,人们往往开始收获丰收的粮食和果实,准备进入冬季的储备期。从天文上来看,秋季是“白露”至“霜降”之间,太阳照射逐渐减弱,气温逐步降低,空气中的湿气逐渐消散,乾燥的气候开始主导,成为典型的燥季。古人认为,秋季是“秋燥”之气最为旺盛的时期,因此,调理身体,避免燥气入侵是至关重要的。

这一季节的养生理念源自《黄帝内经》中的“秋冬养阴”理论。古人认为,秋季应当开始收敛阳气,保护身体的阴气。过多的外部干扰和内在的体质失衡容易导致上火、干燥等症状,因此在秋季应当注重滋阴润燥,避免体内的阳气过度外泄。

二、传统饮食与活动对秋季养生的作用

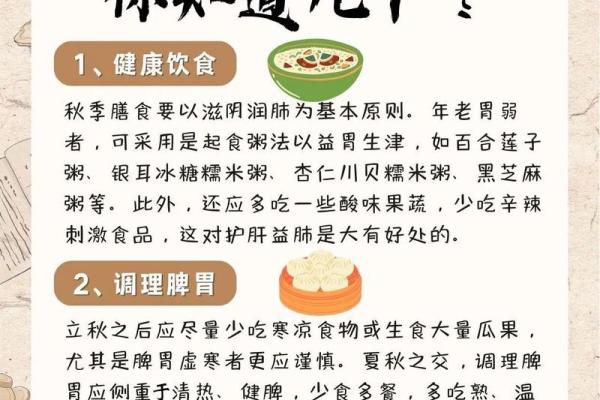

在传统习俗中,秋季的饮食尤为讲究。秋季多食应季食材,如白果、栗子、柿子等,皆有滋阴润燥、补充营养的作用。《本草纲目》中对秋季的食材有所记载,特别是“梨”和“蜜枣”,它们被认为能帮助人体在干燥的季节里保持水分,避免干燥引发的喉咙痛和皮肤干裂问题。

此外,秋季的活动也需要适量的调整。在中国传统习俗中,秋季活动注重的是“轻松”与“静养”。适当的散步、太极、打坐等活动,能够促进身体血液循环,增强免疫力。同时,秋天也是一个宜于“补气养血”的时节,适合适量的食疗和轻体力活动。传统的秋季节令食疗如“菊花茶”、“桂圆红枣汤”都是秋季流行的养生方式,既能驱除秋燥,也能帮助提高身体的抗病能力。

三、历史案例:古代秋季养生与现代传承

在中国古代历史上,有许多关于秋季养生的实践和案例。《周易》中的“秋水共长天一色”,反映了古人对秋季的深刻理解。尤其在战国时期,名医扁鹊就有秋季养生的详细论述,他认为秋天应该注重“收敛心神,调和脾胃”。这种理论的传播为后来的医学养生做出了巨大贡献。

到了明清时期,秋季养生的观念已深入人心,许多医书如《养生诀》都提到秋天应“增衣保暖、早睡早起”,并特别强调“保润养肺”。与此同时,民间的秋季食疗方法也开始流传开来,形成了一个独特的秋季养生文化。

进入现代,秋季养生依然在社会中占据重要地位,尤其在城市生活节奏加快的背景下,现代人对秋季养生的重视逐渐提高。随着社会对健康的关注加深,许多养生馆、健康中心也纷纷开设秋季养生课程,讲解秋季饮食与保健的科学方法。此外,现代医学也已将秋季养生与季节性疾病的防治结合,制定出一系列科学的饮食与生活方式建议。

秋季的保健不仅仅是对传统习俗的简单继承,更是通过现代科技与医学知识的结合,进一步提升了养生的效果与科学性。