农耕节令:解读中国传统节日的自然节律

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-03 14:54:02

中国传统节日与自然节律息息相关,尤其是在农耕社会中,节日不仅是人们日常生活的节庆时刻,更是与自然、农事紧密相连的周期性活动。这些节日大多源于农业生产中的重要时刻,反映了人类与自然之间的和谐相处。以下通过两段历史案例以及一个现代传承,来解读中国传统节日如何与自然节律紧密结合。

农耕与节令的结合:立春与春节

立春作为二十四节气中的第一个节气,标志着春天的到来。在农耕社会中,立春不仅是农民开始春耕的时刻,也象征着一年的新生和希望。根据《礼记》中的记载,古人早在几千年前就已经将立春视为一种重要的农事节令,立春之后,农民开始撒种、播种,期待着丰收。

春节的来临与立春的周期密切相关,它不仅是农事开始的标志,也成为了中华民族最为重要的传统节日之一。在春节期间,家家户户都会举行祭祖、团圆等活动,体现了对自然界变化的敬畏与感恩。春节的传统食物,如饺子、年糕,都是有着深刻农耕文化寓意的食品,象征着团圆、丰收和繁荣。

天文与节令的结合:秋分与中秋

秋分作为二十四节气中的一大关键点,象征着夏秋之交,也是收获的季节。在古代,秋分不仅是农民忙碌于田间的时期,更与天文现象密切相关,尤其是秋分之夜的月亮。古人通过观察天象变化,精确地掌握了农耕节令的变化,秋分也因此成为了一个具有特殊意义的时刻。

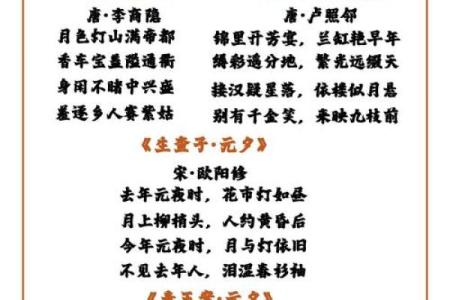

中秋节正是在秋分后不久的满月时分,是古人对自然规律的尊重和对丰收的庆祝。中秋节的传统活动,如赏月、吃月饼、家人团聚,都深深植根于人们对天象和农事的感知中。月亮作为农业生产中的一项重要天文标志,不仅引导着农民的作物生长,还象征着天时与人事的和谐。在《楚辞》与《红楼梦》中,月亮作为一个重要的象征元素,经常出现,体现了古代文人对自然与节令的深刻理解。

清明节与农事

在现代社会,随着科技的发展,传统节日的农耕意义逐渐淡化,但依然有许多节日体现着与自然节律的紧密联系。清明节就是其中一个例子,尽管现代人对于清明节的重视更多集中在扫墓和祭祖上,但在传统上,清明节与春耕有着密不可分的关系。

清明节所在的时节,气候温暖,雨水充沛,是春耕的最佳时机。古代农民会在这段时间准备好农具,开始播种。在《诗经》中,清明时节的“春雨纷纷”描写了这个时节的特点,这种气候不仅为农作物的生长提供了充足的水分,也为农民的耕作提供了有利条件。现代人尽管不再以清明节作为农业活动的开始,但通过扫墓、踏青等活动,依然保持了与大自然的亲近感。

通过这三个节日的案例,我们可以看到,农耕节令的背后隐藏着深厚的天文与农业文化底蕴。从古代的春秋更替到今天的节庆活动,人们始终在通过这些节日来与自然对话,遵循天地之道。这些节日不仅仅是传统的传承,更是对自然规律的理解和对生命周期的敬畏。