清明节的祭祖文化与自然节气的联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 16:24:02

清明节是中国传统节日之一,历史悠久,融入了深厚的文化内涵和丰富的自然元素。在这个时节,民众不仅祭奠祖先,表达对先人深深的敬意与怀念,也与自然节气息息相关。通过清明节的传统习俗,我们能看到农耕文化与天文知识如何在这一节日中交织融合。

祭祖文化与农耕节气的结合

清明节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。在农耕时代,清明节不仅是一个祭祖的时刻,更是一个与自然变化紧密相关的节气。清明节大约在每年阳历4月4日至6日之间,这个时间点正是春季气候逐渐变暖,万物复苏之际。这个节气标志着农田开始播种的最佳时机,尤其是北方地区,农民在这段时间里开始播种小麦、玉米等作物。因此,清明节不仅具有祭祖的文化意义,也与农业生产的季节性变化密切相关。

在这一时期,气候逐渐变暖,昼夜温差适宜,土壤湿润,正是农作物生长的关键时期。清明节的农事活动,尤其是扫墓祭祖时,往往与耕种的劳作密不可分。人们通过祭拜先人,祈求丰收,寓意着天地的合一与自然的赐予。通过祭祖,农民表达对大自然和祖先的敬仰与感恩,形成了一个互相依存的文化生态圈。

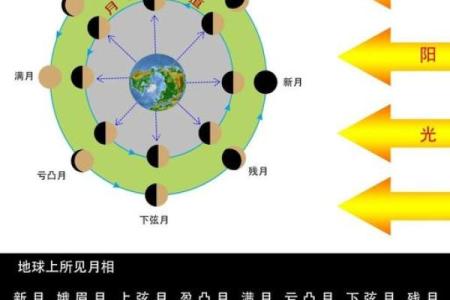

祭祖文化与天文的联系

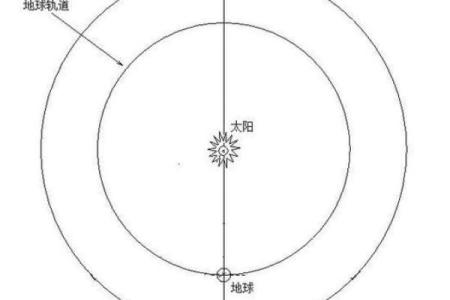

清明节的时间选择也与天文现象有着密切的关联。清明节恰逢春分后的第15天,是太阳到达黄经15度时的位置。清明节前后,太阳的辐射强度增加,气温回升,白天变长,为作物生长提供了充足的光照和热量。在古代,中国的天文学家通过观察天象变化,早已对这一天文现象有所了解,并将其与农事安排相结合。

在《礼记·月令》中就有明确记载,春季的农事安排要与天文现象相符。而清明节正是春天的一个重要节气,意味着太阳逐渐升高,春天的气息越来越浓。人们通过祭祀祖先,表达对大自然季节变迁的尊重,也希望能够借助天时地利,获得祖先的庇佑。

传统习俗的延续与现代传承

清明节的祭祖文化和自然节气的联系,不仅体现在古代的祭祀活动中,也在现代得到了传承。如今,清明节仍是人们祭奠先人的重要时刻。传统习俗如扫墓、祭拜、献花等,至今在全国各地依然盛行。人们带着鲜花和祭品前往祖先的墓地,表达对逝者的怀念与敬意。

随着社会的变化,现代的清明节传承除了保留传统的祭祖仪式外,还融入了许多新的元素。例如,一些地区在清明节举行春游,踏青活动。人们在纪念祖先的同时,也享受着大自然的美好景色,增进了对自然的感知和对生命的尊重。此外,清明节期间,一些现代家庭还会制作清明果、祭品等传统美食,这些习俗不仅延续了对祖先的敬仰,也展现了对季节变化的适应和传承。

此外,在现代社会,随着人们生活方式的变化,部分地区也开展了虚拟扫墓和网络祭祀等形式。这些新形式虽然与传统的实地扫墓有所不同,但也在一定程度上继承了祭祖文化的核心价值:纪念和怀念祖先、感恩先人对后代的贡献。

无论时代如何变化,清明节作为一个结合了农耕、天文、传统习俗和现代文化的节日,始终承载着人们对祖先的怀念与敬仰,也传递着对自然和生命的深刻理解。