中秋古诗里的天文奇观与团圆情怀

- 中华万年历网移动端

- 2025-07-05 15:18:02

每年八月十五日,明月高悬,象征着人们的团聚与和谐。中秋节不仅是中国传统节日中重要的节日之一,还承载着深厚的文化底蕴与天文意义。通过古诗词中所描绘的天文奇观与团圆情怀,能感受到节日背后深沉的文化象征与历史脉络。

天文奇观的起源

中秋节的天文奇观——明月,早在中国古代就深深融入了农耕文化的血脉。在古代,月亮不仅是农民日常生活中的重要标志,还与农业的节令息息相关。月亮的盈亏象征着时间的流转,帮助农民判断播种、收获的时机。月亮的圆缺与季节变化紧密联系,尤其是在秋季,月圆之夜最具象征意义,象征着丰收与团圆。

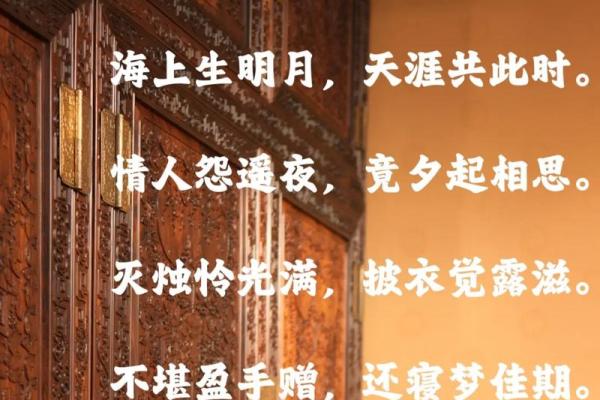

历史上,许多古代诗人如苏轼、李白等都在中秋之夜通过诗词表达了对明月的崇拜与对家人团聚的渴望。苏轼的《水调歌头·明月几时有》便将这种月亮的象征意义提升到了人类情感的高度,诗中描写了他因远离故土而产生的思乡情感,同时也寄托了对亲人的深深思念。

传统习俗的传承

随着时间的流逝,中秋节的传统习俗逐渐形成并不断传承下来。在饮食方面,月饼作为中秋节最具代表性的食品之一,已有几百年的历史。月饼象征着团圆和祝福,它的圆形寓意着家庭的完整与和谐。无论是南方的豆沙月饼,还是北方的五仁月饼,月饼的共同点就是承载着对美好生活的向往与对团圆的期盼。

在活动方面,赏月、拜月、提灯笼等习俗代代相传。特别是赏月活动,它不仅是一项简单的娱乐方式,更深含着人们对自然、对宇宙的敬畏和对生命圆满的渴望。古人通过对月亮的观赏,寄托了无尽的思绪与情感,成为了家族成员团聚的象征。

历史案例:唐朝与宋代的不同表现

在唐朝,中秋节被赋予了更为丰富的文化内涵。唐代诗人李白在《月下独酌》中描述了他在月下独自饮酒的情景,虽未专门提到中秋节,但其中流露出的对月亮的崇敬之情,却与中秋节的文化氛围不谋而合。而到了宋代,尤其是苏轼的《水调歌头·明月几时有》更是将团圆的主题与月亮紧密相连,诗人通过对月亮的深情描写,展现了自己对亲人深深的思念,也反映出中秋节作为家庭团聚时刻的文化氛围在宋代社会中的深入人心。

中秋节的当代意义

进入现代,虽然社会的节奏变得更快,生活方式也发生了巨大的变化,但中秋节的核心文化——团圆依然未曾改变。无论是通过与亲人一起吃月饼、赏月,还是通过现代科技手段如视频通话来“云团圆”,人们对团圆的渴望与追求依然在这一天得到最好的体现。虽然现代社会更加注重个人空间和独立性,但中秋节提醒我们,家庭与亲情依然是支撑我们生活的重要力量。

此外,随着社会的发展,中秋节的庆祝方式也越来越多元化。从传统的家庭聚会,到如今的社区活动、商业庆典等,中秋节已经成为了一个全民参与的节日,不仅限于家庭圈,还拓展到了社会的方方面面,体现了中华文化包容与创新的一面。

从古至今,中秋节的天文奇观与团圆情怀在不同的历史时期都有着独特的表现,而这些传统与文化也通过一代又一代人的传承,在现代得以延续和发扬光大。