日与古代天文学的深厚渊源

- 中华万年历网移动端

- 2025-10-27 12:45:03

日与古代天文学的关系深厚,随着历史的推移,日的变化成为了人类文明的重要组成部分。通过对农耕、天文、传统习俗等多方面的分析,我们可以更好地理解日与天文学之间的密切联系。

天文与农耕的密切联系

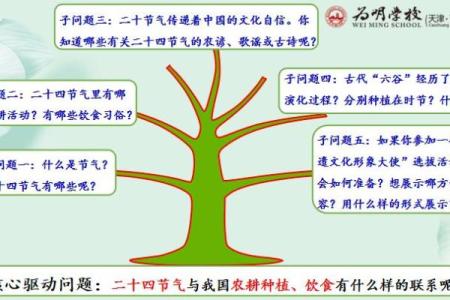

古代天文学的发展与农业生产密不可分。早期人类依赖自然界的现象来安排农事活动,其中太阳的位置变化起到了至关重要的作用。在中国古代,天文观测的重点之一便是太阳的运行轨迹。古人通过观测太阳的升降,确定了一年四季的变换,这不仅帮助古代农民安排播种和收获,还影响了传统节气的设定。二十四节气便是根据太阳的运动规律而制定的,它反映了农耕活动的季节变化,同时也体现了太阳在古代天文学中的重要地位。

例如,在《尚书》中,便提到“天之道,损有余而补不足”,其中便暗示了自然界与农业生产的关系。古人通过对太阳的观察,将太阳的位置变化与季节的更替紧密联系起来,从而形成了与农耕密切相关的节令和农业习惯。这些观测成果不仅对农业有指导意义,也在天文学中留下了深刻的印记。

传统习俗中的太阳崇拜

太阳崇拜是古代许多文化中的重要组成部分。古人对太阳的崇拜,不仅仅是因为它提供了光与热,更因为它是时间与生命的象征。在中国传统文化中,太阳在祭祀与节庆活动中占据着重要位置。每年春秋两季,许多地方都会举行祭日活动,祈求太阳赐福,确保五谷丰登、国泰民安。

以《周礼》为例,古代祭祀活动中常见对太阳的敬拜。在春秋时期,周朝的祭祀活动不仅包括祭天,还包括祭太阳。这种祭祀活动,不仅体现了古人对太阳的敬仰,还反映了古代天文学对社会生活的深刻影响。太阳作为时序的主宰,成为了节庆与祭祀的核心。

现代传承与日的文化象征

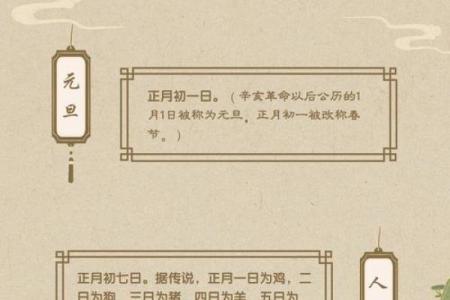

进入现代社会,日的象征意义依然在许多文化习俗中得以传承。尤其是在东亚地区,太阳仍然是重要的文化符号之一。现代中国在许多传统节日中仍然保留着对太阳的敬仰和象征性庆祝活动。每年农历新年的初一,许多地方会举行祭天活动,祈求太阳庇佑。在这些活动中,太阳不仅仅代表自然的力量,也象征着新生与希望。

此外,现代天文学对太阳的研究也在不断推进。从日食到太阳风的研究,人类对于太阳的探索从未停止。虽然我们如今的研究方法与古代天文学大相径庭,但从太阳的位置变化到太阳的物理性质,天文学的发展仍然深受古代观测经验的影响。通过对太阳的深入研究,人类逐渐揭开了太阳的神秘面纱,进而更好地理解了天文学的发展历程。

日与古代天文学的关系不仅仅体现在农耕和节令上,更深刻地影响了古代社会的文化与习俗。从祭祀活动到节气制度,太阳在古代天文学中占据了举足轻重的地位。而这些传统习俗和文化活动,又通过代代传承,延续至现代,成为了我们文化认同的一部分。