农历节气立秋:迎接秋季的养生秘诀

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-14 17:33:02

立秋是农历二十四节气中的第十三个节气,标志着夏季的结束和秋季的开始。在古代,这一时刻对农耕社会意义重大,不仅意味着天气转凉,更是进入丰收季节的开始。根据天文现象,立秋通常出现在每年8月7日至9日之间。此时太阳黄经达到135度,白天变短,夜晚逐渐延长。对养生来说,立秋也是一个重要的转折点,如何在这时调整生活方式,保持身体健康,便成为了人们关注的焦点。

立秋与农耕文化的渊源

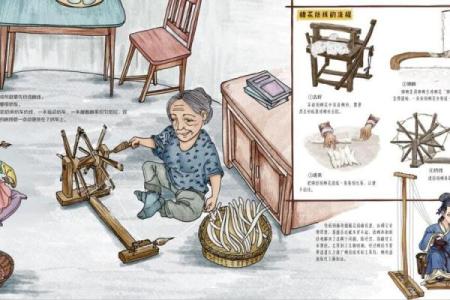

在中国传统农耕社会,立秋是一个告别炎热夏季,迎接丰收的季节。农民在这个节气开始收获夏季作物,同时也为秋季播种做好准备。秋天的气候干燥,昼夜温差大,因此养生的重点就是适应气候变化,防止燥气伤害身体。根据《黄帝内经》的记载,秋天是“收获”的季节,人体的阳气逐渐向内收敛,因此此时要注意避免外界的燥气入侵,保持身心的和谐。

例如,古人强调“秋冬养阴”,认为秋季适宜养护肺部,预防干燥引起的疾病。在饮食方面,古人会通过增加润肺、滋阴的食物,如梨、百合、银耳等,来调节体内的阴阳平衡。此外,适量的运动,如早晨的散步、打太极,也有助于增强身体的抗病能力。

传统习俗与养生文化

立秋的传统习俗中有很多与饮食和活动相关的内容,其中最具代表性的就是“啃秋”和“秋游”。“啃秋”是指在立秋这一天,人们会吃上一顿丰盛的餐食,特别是一些具有滋补作用的食物,如牛肉、羊肉和海鲜等,来为即将到来的秋季打下健康的基础。而“秋游”则是人们在立秋之后,趁着气候宜人,外出活动的传统。这一活动不仅是为了享受秋天的美景,也是促进健康、增强体质的方式。

在立秋时节,很多地方还有“打秋膘”的习俗,意味着通过进补来储备秋冬的能量。此时人们常吃一些高热量、滋补的食物,如红枣、桂圆、牛奶、蛋白质丰富的食品等,有助于增强免疫力。特别是对于体质较弱的人群,适当的进补能帮助提高抗病能力,确保秋冬季节的健康。

现代传承与养生理念

进入现代社会,立秋养生的传统逐渐被现代生活方式所影响。然而,随着人们对健康管理的重视,立秋养生依旧得到了广泛的传承。现代医学也越来越认可“秋冬养阴”的概念,强调通过合理饮食、适量运动和充足的休息,来增强身体的免疫力,避免秋季气候变化带来的不适。

在现代,随着空调、暖气的普及,气候对人体的影响被一定程度上隔离,但这并不意味着可以忽视秋季的养生。现在的养生观念提倡“从内到外”的健康管理,强调饮食、心理和运动的三者平衡。例如,秋季适合增加蔬菜和水果的摄入,特别是那些具有润肺作用的食物,同时要注意保持情绪的稳定,避免因季节变化带来的焦虑和不适。

同时,立秋过后,天气开始变凉,白天和晚上的温差大,现代人更要注意穿衣的调整,避免因温差过大而导致的感冒或其他疾病。此外,秋季还可以借助瑜伽、冥想等方法,来促进身心健康,增强免疫力。

通过这些传统与现代相结合的养生方式,立秋不仅是一个节气的转换,更是人们自我调整、保养身体的关键时机。