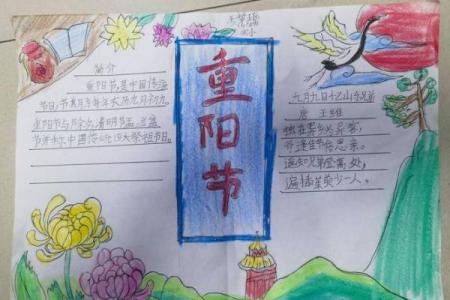

探索重阳节背后的农耕文化与传统习俗

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-20 17:28:29

重阳节,又称“老人节”,是中国传统的节日之一,拥有悠久的历史与丰富的文化底蕴。这个节日背后,不仅蕴藏着深厚的农耕文化,也与天文、传统习俗有着紧密的联系。

重阳节的起源与农耕文化

重阳节的起源可以追溯到古代的农耕文明。每年的农历九月九日,是秋季收获的时节,农民已经完成了大部分的田间劳作。这一时期,秋高气爽,气候宜人,人们会在这个时刻举行祭祀活动,祈求丰收与平安。此外,九月九日也是一个天文上的重要时刻。由于“九”在中国古代文化中被认为是极数,象征着阳气的旺盛,重阳节的设立便有了对“阳”气的庆祝与敬仰的意味。

在《周礼》中,记载了古人关于九月九日的习俗,尤其是在农业社会中,人们常常利用这个节气举行祭祀和集会,庆祝丰收,增强集体凝聚力。

重阳节的传统习俗

重阳节的传统习俗可以分为饮食与活动两大类。首先是饮食方面,重阳节有吃重阳糕的习惯。重阳糕通常是以糯米、红枣、栗子等食材制成,象征着长寿与丰收。古时,人们常常将重阳糕祭祀祖先,以表示对先人和自然的敬仰与感恩。此外,饮用菊花酒也是重阳节的传统之一,菊花酒具有药用价值,古人相信它能驱邪避疫,保健养生。

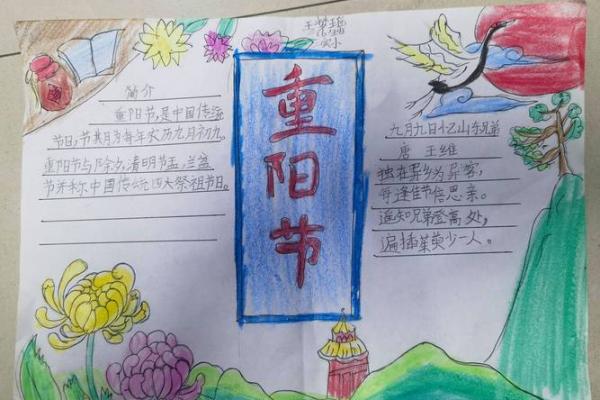

在活动方面,登高是重阳节的一个标志性习俗。古代的文人常常在重阳节这一天携友登高,既有娱乐的成分,也有象征意义。登高象征着人们向上追求美好生活,寓意着在新的季节中能够“步步高升”。这一习俗在唐代得到了广泛的推崇,许多诗人如王维、杜甫都曾在重阳节写下诗篇,表现其对这一习俗的喜爱。

东汉的“九月九日登高”

东汉时期,重阳节的登高活动已有了较为成熟的形式。《后汉书》记载,九月九日,东汉的士人纷纷选择登高望远,举行文人雅集。此时,重阳节已不单纯是一个农业庆祝节日,而是融合了文人、雅士的文化活动。通过登高,文人们不仅能欣赏秋天的美景,还能感受到自然与人文的交融,形成了特有的文化氛围。

唐代的重阳节与菊花酒

唐代的重阳节文化更为丰富多彩。唐代诗人王维在重阳节写过诗《九月九日忆山东兄弟》,这不仅是对节日的表达,也表现了他对传统习俗的认可。唐代的重阳节,菊花酒成为了节日的重要象征。古人认为,菊花能够驱寒、防病,尤其是在这个季节里,饮用菊花酒能起到保健作用。因此,菊花酒在唐代成为了重阳节必不可少的饮品。

重阳节与孝道文化的结合

在现代社会,重阳节不仅仅是一个传统的节日,它还与孝道文化紧密相连。如今,重阳节已被定为“老人节”,它的主要活动是倡导孝敬老人,提倡尊老爱老的社会风尚。许多人会在这一天陪伴年长者,送上祝福和礼物,体现对长辈的尊重与关爱。现代社会通过这些传统习俗,将重阳节的农耕文化与孝道文化相结合,传承和弘扬着中华民族的优良传统。

重阳节的传统习俗和文化意义,既体现了农耕文明的智慧,也融入了对生命的敬畏与尊重。