节令与节日:如何与自然节律和谐共生

- 中华万年历网移动端

- 2025-05-15 09:51:03

在我们日常生活中,节令与节日往往深刻地反映了人与自然的关系。自古以来,人类在与自然的交互中,创造了丰富的节令文化,展现了与自然节律和谐共生的智慧。这种共生关系既体现了农业文明对自然规律的顺应,也融入了天文现象的观察和对自然季节变化的尊重。通过了解不同历史时期的传统习俗,我们可以看到如何通过节令与节日来调节生活与自然的节奏。

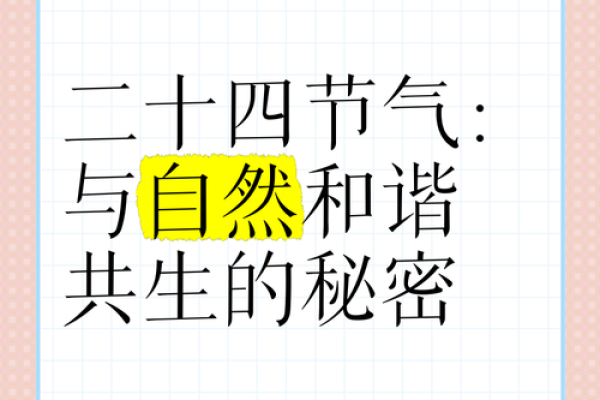

二十四节气与农业文明

二十四节气作为中国古代农耕文化的智慧结晶,源于天文学的观察。它根据太阳的运行规律,将一年的时间划分为二十四个节令,反映了自然界气候变化和农业生产的规律。每个节气都有特定的气候特点和农业活动要求,例如“立春”标志着新一轮农耕的开始,而“秋分”则是秋季农作物的收获时节。

在二十四节气的影响下,传统习俗也与农业生产息息相关。例如,农民在“清明”节气期间,会举行扫墓祭祖的活动,同时,也借此时节开始春耕工作。通过这些节令习俗,古人不仅得以按照自然的节律调整生产活动,还能在节日里获得精神的慰藉与安抚。二十四节气体现了人类如何在季节变换中与自然保持紧密的联系,既是农业生产的指南,也是文化和精神的支柱。

中秋节与天文观察

中秋节的起源与农耕文化密切相关,它源于对秋季丰收的庆祝,同时也与天文学的观测有着深厚的联系。在古代,中秋之夜,月亮最为圆满,代表着团圆与丰收。这一节日的形成与月亮的周期变化和秋季的气候特点密不可分。

在传统习俗上,中秋节家人团聚,赏月、吃月饼成为主要的活动,象征着人们对家庭团圆的期盼与对丰收的感恩。而月亮在古代被视为时间的象征,中秋节的活动,也是一种通过天文现象与节令的结合来弘扬家庭与自然和谐相处的文化形式。随着时光流转,这一节日不仅是对自然节律的敬畏,也是对传统习俗的传承。

春运与节令文化的延续

在现代社会,节令与节日的传统依然在许多习俗中得以延续,其中最具代表性的是中国的春运。每年春节前后,大量民众通过春运回家团聚,成为当代中国社会最为重要的传统活动之一。春运的兴起与二十四节气、农耕社会的季节性迁徙有着深厚的联系。

虽然现代的春运与古代农业生活的直接联系已经不那么紧密,但它依旧是与春节这一传统节令紧密相连的文化现象。春节是中国最重要的传统节日,人们通过春运的活动,不仅表达了对家庭的重视,还体现了在现代社会中对节令文化的继承与传承。无论是春节的团圆饭,还是家乡特有的节日习俗,都反映了人们在与自然节律的联系中,依然保留着对传统的尊重与对亲情的珍视。

从古至今,节令与节日始终伴随着人类社会的演变。它们不仅是文化的象征,更是人与自然和谐共生的见证。通过对这些传统习俗的了解,我们可以更深刻地认识到,在现代化的进程中,如何保持与自然节律的密切联系,并在节令的轮回中找到生活的节奏与平衡。