文化习俗与歌声:每个节日的独特旋律

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-11 12:00:04

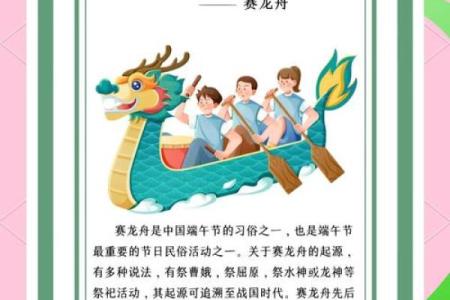

在中国,节日不仅是人们庆祝的时刻,更是传统文化得以传承和发扬的舞台。每一个节日的背后,都有独特的旋律和歌声,承载着深厚的历史文化。节日的歌声往往与节令、农耕以及天文变化密切相关,反映了古人对自然与社会的深刻理解和敬畏。

春秋祭祖与农耕旋律

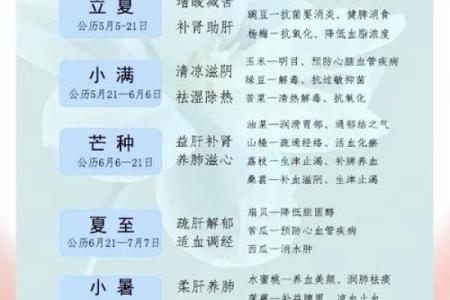

春秋时期,祭祖活动与农耕密切相关,尤其是春秋季节的祭祀仪式,反映了古人对农时与丰收的期待。在这时,民间往往会举行盛大的祭祀仪式,并演唱具有地域特色的祭祖歌曲。这些歌声的旋律简单却富有力量,旨在祈求祖先保佑农田丰收。尤其是在春天,节气的转换象征着新一轮耕种的开始,歌声成为了人们表达对土地和自然的敬畏之情。

据《礼记》记载,春秋时期的祭祀礼仪要求祭品丰盛,祭祀歌舞成为仪式的一部分,这些歌声的旋律通常简洁而庄重,充满对天地和祖先的敬仰。在那时,歌声不仅仅是表达情感的方式,更是调动周围气氛、协调群体行动的一种手段。祭祖的歌声不仅有着宗教意义,还具有社会凝聚力,是一种文化的象征。

中秋与天文旋律

中秋节作为一个与天文现象紧密相关的传统节日,自古以来便拥有许多与月亮和丰收相关的习俗。在古代的中秋节,民众会通过赏月、吃月饼以及歌唱的方式,表达对月亮的敬意与思念之情。月亮的盈亏与农耕的周期紧密相连,月圆之夜象征着农作物的丰收和家人的团聚。

《诗经》中有“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的诗句,表达了月亮对大自然的影响力。而中秋节的传统歌曲,如“水调歌头”,更是将月亮与人的情感联系在一起。这些歌声表达了人们在天文现象的启发下,对自然规律的感悟,同时也传递了对亲人团聚的美好愿望。中秋歌声中的旋律,既是对自然的赞美,也是对家族和文化传承的寄托。

节日歌声的创新与延续

进入现代,尽管社会发展迅速,但许多传统节日的习俗依旧在延续,歌声也在不断创新和转变。春节作为中国最重要的传统节日,依然是节日歌声的重要传递载体。传统的春节歌曲,如《恭喜发财》,在现代社会中仍然具有广泛的影响力。同时,越来越多的现代音乐人也开始将传统的节日歌曲与现代元素结合,创造出新颖的节日歌曲,既保留了传统的文化韵味,又加入了现代的节奏感和流行元素。

尤其在春节期间,许多城市会举办大型的春节联欢晚会,成为现代社会的节日文化象征。歌声不再局限于简单的庆祝,而是通过电视、广播等传播媒介,迅速传播到每个家庭,成为人们庆祝团圆、祈愿新年的一部分。这种节日歌声的现代化传承,不仅丰富了节日的内涵,也让更多的年轻一代感受到传统文化的魅力。

节日的歌声和文化习俗,是人们与自然、社会、历史之间深刻联系的体现。无论是在古代的祭祀歌唱,还是现代节日庆典中,歌声总是与人们的情感与记忆相交织,形成了一条贯穿古今的文化脉络。