这一天的天文现象与农耕生活的深远关系

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-27 14:54:02

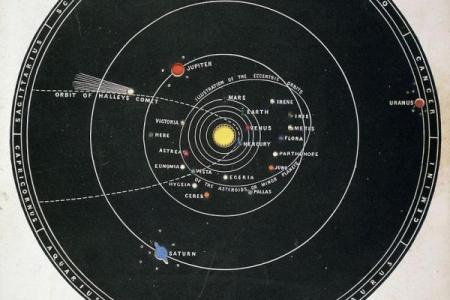

农耕文明与天文现象的关系可以追溯到古代人类的生存智慧,天上的星辰、太阳与月亮的变化为农民提供了播种与收获的时间指引。天文现象的周期性变化,影响了季节的更替,而这一切与农耕生活息息相关,成为了农业生产的重要依据。

起源:农耕与天文的紧密联系

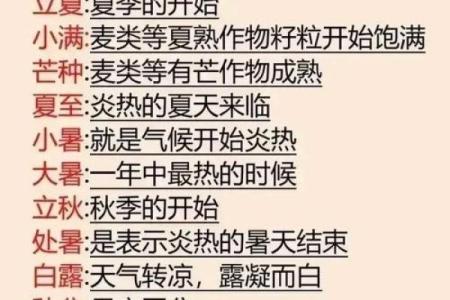

古代农耕社会高度依赖天文现象来安排生产活动。天文现象的观测,不仅帮助古人确定了最佳播种和收获的时机,还促使人们逐步形成了与天体变化相关的节令体系。在中国古代,二十四节气就是根据天体运行规律所制定的,它不仅反映了太阳运动对气候的影响,还精准地指导着农业活动。例如,春分时节,太阳直射赤道,昼夜平分,农民此时便开始播种;秋分时节,昼夜再次平分,意味着进入收获季节。通过观察太阳、月亮和星辰的变化,古代农民能够准确地知道何时耕种、何时收获。

黄帝与“农时”

据《史记》记载,黄帝在位时便非常重视天文观测,命令设立专门的天文机构,目的是为了观察天象并指导农业生产。黄帝时期的天文历法不仅帮助人们掌握季节规律,也为后来的“农时”制度打下了基础。通过对太阳、月亮和星辰的观察,黄帝逐渐形成了“农时”的概念,将不同的天文现象与农耕活动结合起来,指导农民合理安排播种与收获。这一制度在中国历史中被沿用千年,成为了农耕社会的基本生产规则。

周朝的历法与祭祀

周朝的历法也对农耕生活产生了深远影响。在周朝时期,天文观测与农业生产紧密结合,天文现象被视为上天给予人类的指引。尤其是在春秋时期,天文学家通过精确的观测,完善了历法系统,并且每年都会举行祭天仪式,祈求五谷丰登。这种祭祀活动,不仅是对天神的敬仰,也是一种通过天文现象提醒农民注意节令、调整生产方式的传统。周朝的历法以二十四节气为基础,极大地推动了农业生产的有序进行,成为农耕文明的象征。

农历与节气的持续影响

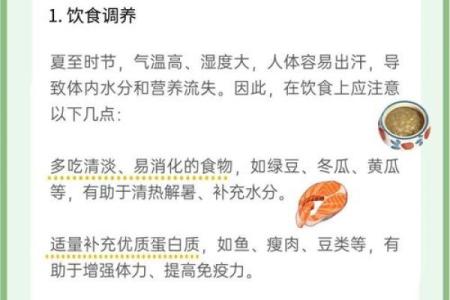

时至今日,尽管科技已经让我们摆脱了对天文现象的依赖,但农历和二十四节气依旧深深根植于人们的生活中,特别是在一些农村地区,农民仍然会按照传统节令来安排农业活动。例如,每年的立春、清明、谷雨等节气,农民会根据这些天文现象来调整耕种与收获的时间。同时,现代社会的节气文化也被广泛传承,许多节气相关的民俗活动,如端午节的粽子文化、中秋节的月饼等,都有着天文与农耕结合的深远背景。这些传统的饮食和活动,不仅是人们对大自然的敬畏,也是天文现象对人类生产生活指导作用的体现。

随着现代科技的发展,我们已经不再需要通过天文现象来指引农业生产,但这一传统依然在许多地方得到传承。二十四节气不仅成为了中国传统文化的组成部分,也随着“一带一路”倡议而走向世界,影响着全球农业和文化的交流。在现代社会,尽管农民们使用先进的技术来预测天气、优化农业生产,但二十四节气仍然是人与自然关系的重要纽带,提醒我们在现代化进程中不忘对传统智慧的尊重与继承。