天文节日与古代农业社会的周期性节令

- 中华万年历网移动端

- 2025-06-12 15:00:03

在古代,人与自然息息相关,天文现象与农业生产紧密相连。由于农业社会的生产依赖于季节的变化,古人通过观察天象变化来安排农事活动。天文节日与古代农业社会的周期性节令密切联系,共同塑造了传统节令和民俗。

农耕与天文的起源

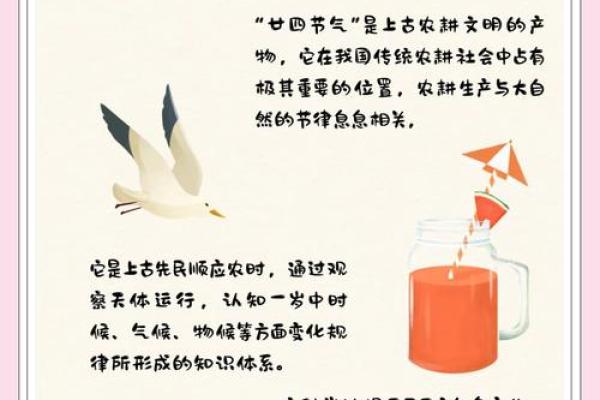

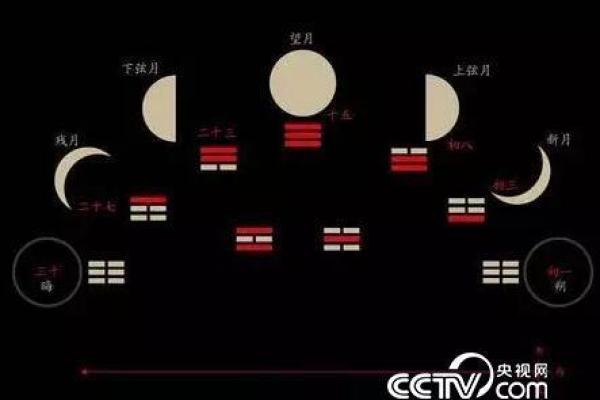

中国古代的节令与天文密切相关,尤其是与太阳和月亮的运动轨迹结合。农耕社会依赖于天象来安排耕种与收获的时间。节令体系的形成正是基于太阳年周运动和月亮的变化。在《周易》中就有对天象的描述,强调天文现象对人类生活的深远影响。太阳的到来标志着春夏秋冬的交替,而月亮的变化则代表了节令的细化,古人通过观察这些天文现象,制定了农事的日程。比如,二十四节气便是这种天文与农业结合的产物,每个节气对应着不同的气候变化和农事活动。

春分节令与农耕

春分作为二十四节气中的一个重要节点,标志着春季的中点。在这一时期,白昼与黑夜几乎平等,气温逐渐回升。古人认为春分是播种的重要时刻,因而有着丰收的象征意义。在古代,春分过后,气候温暖,适宜耕作。因此,农民往往会在春分前后进行大规模的播种活动,尤其是水稻、小麦等主要作物。

与此相关的传统习俗也与节令的农事活动密切相关。春分节气期间,许多地方都有“踏青”习俗,即人们外出踏青,享受春日的阳光。这一活动既是对春天到来的庆祝,也是与自然亲近的方式。此外,春分时节,还会举行祭祀活动,感谢自然的馈赠,祈求丰收。这些活动不仅仅是与农耕相关,也是古代社会对于天文现象和自然力量的一种敬畏与感恩。

秋分与收获的庆典

秋分作为另一个重要节气,标志着夏季的结束和秋季的开始。此时白昼与黑夜平分,气候逐渐转凉,正是农作物开始收获的时期。尤其是稻谷、玉米、果树等作物都进入成熟期,农民在秋分之后迎来大丰收。

秋分节令的到来与收获的庆祝紧密相关。古代人会在这段时间举行各种庆典活动,感谢天地的恩赐。例如,古代有“秋祭”的习俗,通过祭祀仪式向天地神明表达谢意。此外,在一些地区,秋分时节还会举行“登高”的活动,人们登上高山或屋顶,放眼望去,象征着向天祈求丰收与平安。

二十四节气与当代节令

进入现代社会,尽管农业生产方式发生了变化,二十四节气依然在我国一些地方得到传承与应用。尤其是在饮食文化和民间活动中,传统节令的影响依然深远。例如,春分时节,许多人仍会吃春饼、菜花等与春天相关的食物,感受季节变化对味觉的影响。而秋分时节,很多地方依旧举行各种庆典活动,祈求丰收与安康。现代社会的城市生活也通过一些节庆活动,继承了传统节令的精神,保留了农耕社会的记忆。

随着时间的推移,二十四节气已经不单纯是农耕的时间表,也逐渐成为文化传承的重要载体。在今天,节气的庆祝活动不仅仅局限于农事的安排,更是对自然与历史的尊重与传递。