中秋节背后的天文奥秘:如何解读月亮的文化意义

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-29 10:45:04

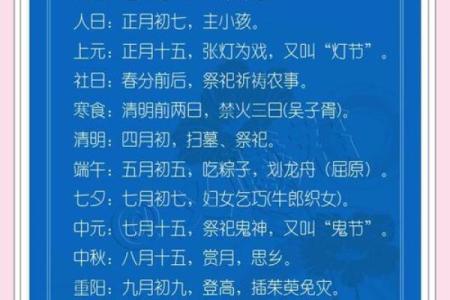

在每年农历八月十五日,人们迎来了一年一度的中秋节。这个节日的庆祝与月亮的圆缺息息相关,而月亮本身也承载了丰富的文化意义。中秋节不仅仅是一个节令的象征,它与天文现象和农业生产紧密相连,逐渐演变为传承千年的传统节日。

月亮与农耕文化的联系

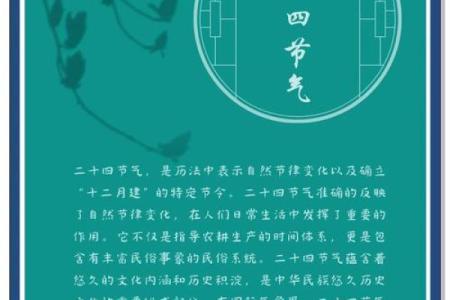

月亮在中国古代农耕社会中,扮演着至关重要的角色。早期农民观察月亮的变化,发现月亮与季节、气候息息相关,从而与农业生产密切结合。中秋节正是源于古代的“秋夕”祭月活动,它有着丰富的天文背景。农历八月十五,是秋季的中期,此时月亮最圆,正是农民庆祝丰收的时刻。通过观察月亮的盈亏,古人能够预测天气和农作物的收成,因此月亮成为农耕文化中的重要象征。

传统习俗与饮食的结合

每年的中秋节,人们都会举行盛大的家族团聚活动,围坐在一起赏月、吃月饼,讲述着与月亮有关的故事。在这些传统习俗中,月饼成为了最具代表性的食品。月饼的圆形象征着团圆与和谐,传递了家人团聚、心灵相通的美好愿望。月饼的传统制作方法,经过几百年的传承,依然保持着精致的工艺和丰富的口味,既体现了节日的文化内涵,又让人们在品味美食的过程中,感受到传统文化的魅力。

嫦娥奔月

嫦娥奔月的故事,是中国传统文化中最具代表性的月亮传说之一。据《山海经》记载,嫦娥为了保护不死药,不幸吞下仙丹,飞升到月宫。这个故事的背后,蕴含着人类对长生不老的追求,同时也体现了对月亮神秘力量的崇敬。每到中秋,传说中的嫦娥形象便成为人们心中团圆和幸福的象征。无论是通过诗词歌赋,还是通过节令习俗,嫦娥奔月的故事代代相传,成为了中秋节不可或缺的文化元素。

唐朝的月下宴

唐朝是中国古代文化的黄金时期,在这个时期,赏月的活动得到了极大的发展。唐代诗人李白便有《静夜思》等脍炙人口的诗句,表达了对月亮的深情与思乡之情。据史料记载,唐朝的宫廷中常举行“月下宴”,文人雅士聚集一堂,边赏月边作诗。此类活动不仅仅是为了庆祝中秋,更是在艺术和文化层面上对月亮的敬仰。唐代的月下宴,逐渐形成了赏月与文化交融的传统,至今仍深刻影响着今天的中秋节庆祝活动。

科技与月亮的结合

进入现代,科技的发展为中秋节注入了新的元素。在科技的推动下,天文爱好者和普通大众都可以通过望远镜清晰地观察到月亮的细节。越来越多的人通过手机和互联网了解月亮的变化,从而更加关注这一古老的天文现象。在一些城市,还会举行大型的天文观测活动,让人们更加直观地感受月亮的魅力和神秘。此外,现代社会的中秋节庆祝方式也不再局限于传统的家庭团圆和宴会,许多人选择通过线上平台与亲朋好友共同分享月亮和节日的祝福,彰显了科技与传统文化的结合。

无论时代如何变迁,月亮在中秋节中的文化意义始终未曾改变。它不仅仅是一个天文现象,更承载了人们对团圆、幸福、长久的美好愿望。