中国节日与季节变化的深刻联系

- 中华万年历网移动端

- 2025-09-28 14:45:04

中国的节日文化深深植根于自然的变化与农耕社会的密切联系。历经数千年的发展,节日不仅仅是民间的庆典,更承载着对自然、生命和宇宙规律的深刻理解。每个节日都与特定的季节变换相对应,反映出人们对季节轮回、农事节令以及天文现象的敬畏与顺应。

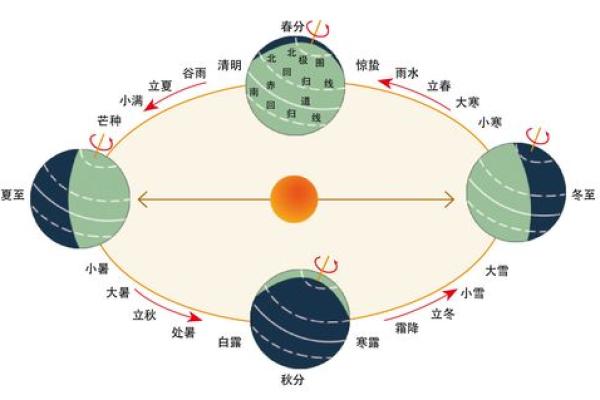

农耕与节气:二十四节气的智慧

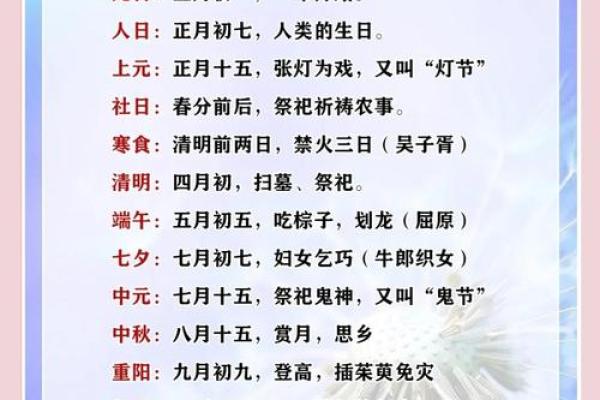

中国古代社会的农耕活动与季节变化紧密相连,二十四节气便是这段历史的缩影。每年的节令变化直接影响到农业生产,古人依据这些自然规律来安排耕种、收割与节庆活动。例如,春节作为农历新年的起点,恰逢冬季与春季交替,是辞旧迎新的时刻。冬季的寒冷让人们对春天的期盼愈加强烈,春节的传统活动如放鞭炮、舞狮、贴春联等,表达了驱除邪祟、祈愿新春的美好愿望。这一时节的饮食习惯也紧密联系着农耕文化,如饺子、年糕等传统食品,象征着团圆、丰收和新一年的希望。

另一个鲜明的例子是端午节,正值夏季。此时正是气候湿热,农作物进入生长旺季,而端午节的活动多与避疫祈安相关。划龙舟、吃粽子、佩香囊等习俗源于古人对抗湿气与疾病的尝试。粽子中的艾草、桂皮等草药成分也暗示了古人对自然的敬畏与智慧,能够在节令变换时,通过食物来调节身体健康。

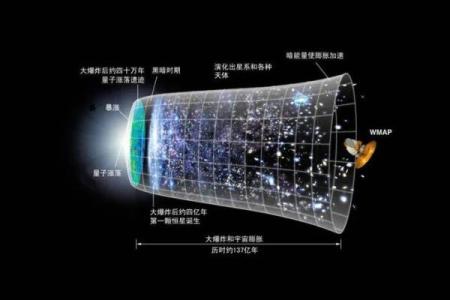

天文现象与节日:古人如何看天观天

在中国古代,天文现象常常成为节日形成的关键因素。立秋与中秋节之间有着深厚的联系,尤其在农耕文化中,秋季象征着收获的时刻,而中秋节则是在秋高气爽、月圆人团圆时分。古人观天象,发现这一时节月亮最圆、最亮,于是便形成了月圆之夜赏月、吃月饼的习俗。月亮不仅是季节的象征,更代表着人们心中的团圆与和谐。

根据《易经》与《周易》的天文记录,天象变化和节气的转换息息相关,许多传统节日的时间选择与天文现象如日月星辰的变化密切相关。中秋节正是基于这些天文规律,借月亮的圆缺与人们的生活息息相关,形成了一个无比深刻的文化象征,传达着家人团圆、思乡情感与对自然规律的敬畏。

节日文化的演绎与发展

在现代社会,尽管科技进步,农业不再是大多数人生活的主导,但节日与季节变化的深刻联系依然得以传承。例如,中秋节的月饼文化、春节的团圆饭等,已经成为家庭和社会的重要仪式。随着经济的全球化与文化的融合,中国的传统节日也在现代社会焕发出新的光彩。尤其是春节,已经不再局限于国内的庆祝,许多海外华人也会在此时举办盛大的团圆晚宴,举行放烟花、舞龙舞狮等活动。人们通过这些传统习俗,不仅感知自然变化,也通过活动表达内心的文化认同与情感寄托。

此外,随着生活水平的提高,现代的节日习俗也融入了更多创新与变化。例如,春节期间的“年夜饭”逐渐从传统的家常菜向高端餐饮发展,但节日的核心仍然没有改变,那就是团圆与对美好生活的向往。在这些节日里,人们不仅仅是在纪念历史,更是在通过文化的传承与变革,将自己与过去、与自然、与宇宙之间的深厚联系延续下去。