探秘中国传统节日背后的农耕智慧

- 中华万年历网移动端

- 2025-08-02 12:54:02

中国传统节日是中华文化的重要组成部分,其中很多节日的起源与农耕文明息息相关。节日不仅是民间习俗的体现,也传承着丰富的农耕智慧。中国古代社会与自然界的关系紧密,节令的变化、农作物的生长周期、天文现象都与节日密切相关。通过了解传统节日背后的农耕智慧,我们能更好地理解中国古人如何在与大自然的互动中找到了生存之道。

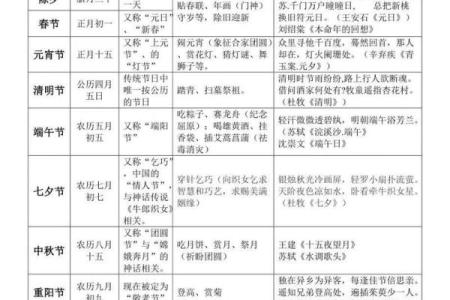

春节:农耕与天文的结合

春节是中国最重要的传统节日之一,其起源与农耕社会的年轮密切相关。春节的庆祝活动通常与冬季的结束和春季的到来有关。在农耕社会中,春节是农民迎接新一轮播种和耕作的时刻。因此,春节具有非常重要的象征意义,标志着新的耕作周期的开始。

从天文学角度来看,春节大致对应于农历新年的第一天,这一天通常是冬至后15天左右。冬至是太阳直射地球南回归线,白昼最短,黑夜最长的日子。此后,白昼逐渐变长,春天逐渐临近。农民将这一天视为农耕的起点,开始准备春播。春节的年夜饭、贴春联、放鞭炮等传统活动,都是为了驱逐寒冬、迎接春天,以祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

端午节:防疫与农业生产的双重智慧

端午节起源于古代农耕社会的防疫和祈丰收活动。端午节的时间固定在每年农历五月初五,这一时节正值夏季来临。古代农业社会中,五月是蚊虫繁盛、疫病传播的高峰期。为了抵御瘟疫,端午节成为了一个具有强烈防疫性质的节日。

端午节的传统习俗中,吃粽子、挂艾草、赛龙舟等活动,都是与防疫和农业生产息息相关。粽子里的糯米象征着丰收的粮食,艾草和菖蒲具有驱邪避灾的作用。赛龙舟则是通过划船活动来驱赶水中的瘟疫,体现了人们与自然环境的互动。此外,端午节的另一个象征意义是驱逐病邪,确保农作物健康成长。古代农人通过这种方式祈求大地富饶、风调雨顺。

农耕智慧的再生

在现代社会,许多传统节日依然保留着其农耕文化的根基,虽然人们的生活方式发生了翻天覆地的变化,但这些节日的传承仍然是一种文化和智慧的延续。例如,春节期间无论是在城市还是乡村,依然有着传统的年夜饭、团聚等习俗。这不仅是一个家庭团圆的时刻,也是向自然、向土地致敬的时刻。在农田逐渐被现代化技术取代的今天,这种由传统节日激发的情感仍然是现代农业从业者对自然的敬畏和感谢。

此外,现代科技对传统农耕智慧的继承也有着重要作用。例如,通过对传统农耕文化的研究,越来越多的农民开始恢复生态农业的实践,在种植方式上更加注重与自然的和谐共处。这种现代化的“回归”使得中国传统节日不仅仅停留在历史的层面,而是以一种新的形式进入了当代人的生活中,成为生态农业和可持续发展的象征。

中国传统节日背后的农耕智慧,体现了古人通过长期与自然的亲密接触,积累了宝贵的农业知识和生活经验。今天,虽然农业生产和社会发展方式发生了巨大变化,但这些传统节日依然承载着丰富的文化内涵,并在现代社会中焕发出新的生命力。